„Wir wollen queer-feministische Stadtgeschichte der Öffentlichkeit zugänglich machen“

04.07.2025

6 min Lesezeit

Kollektiv organisiert und eine wahre Fundgrube, um in die regionale Geschichte der queeren Community einzutauchen. Das LUQS (Lesbenarchiv und queere Sammlung) versteht sich als Living Archive, Treffpunkt und Begegnungsstätte. Wir haben Marie und Katharina vor Ort getroffen.

Lorem Ipsum

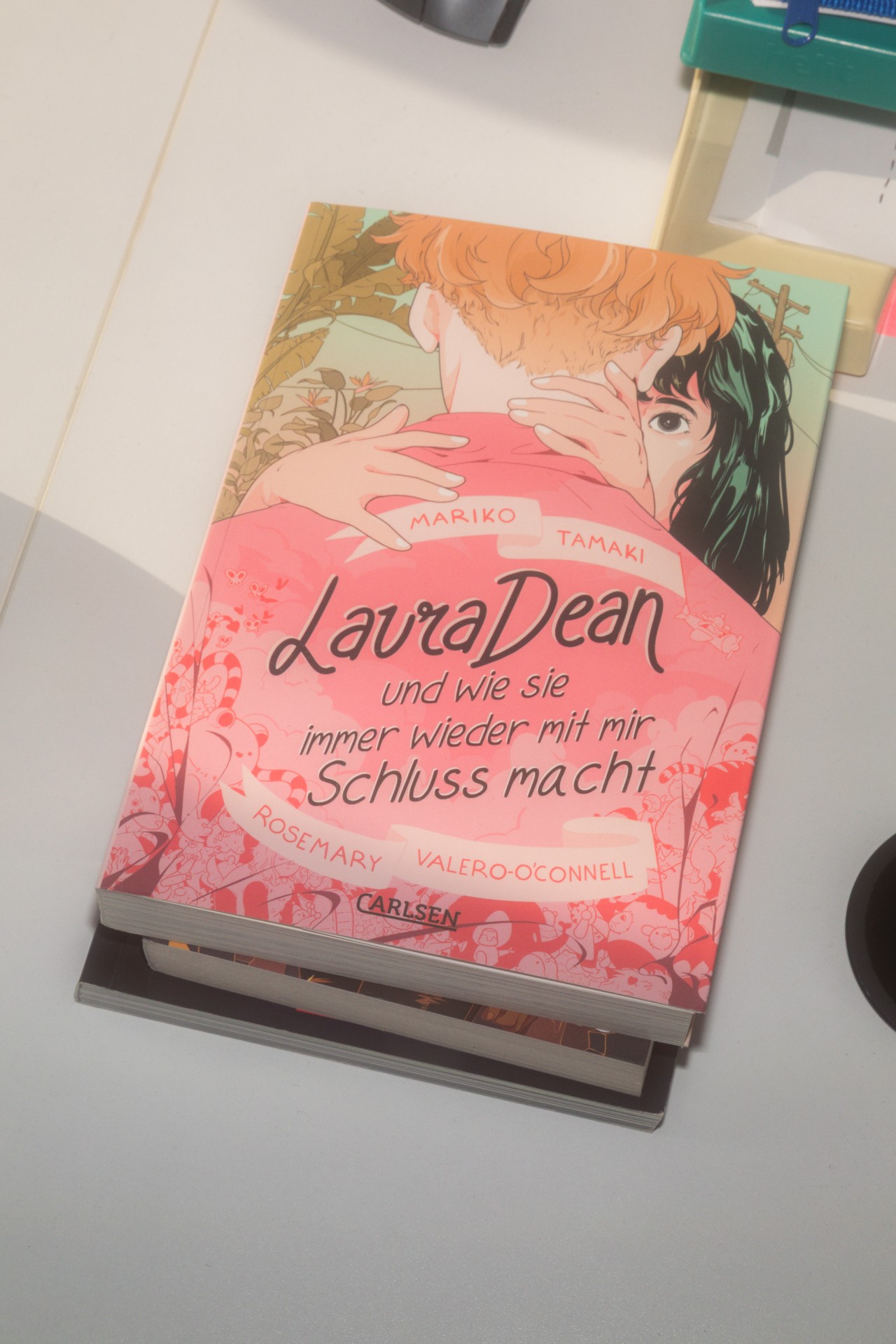

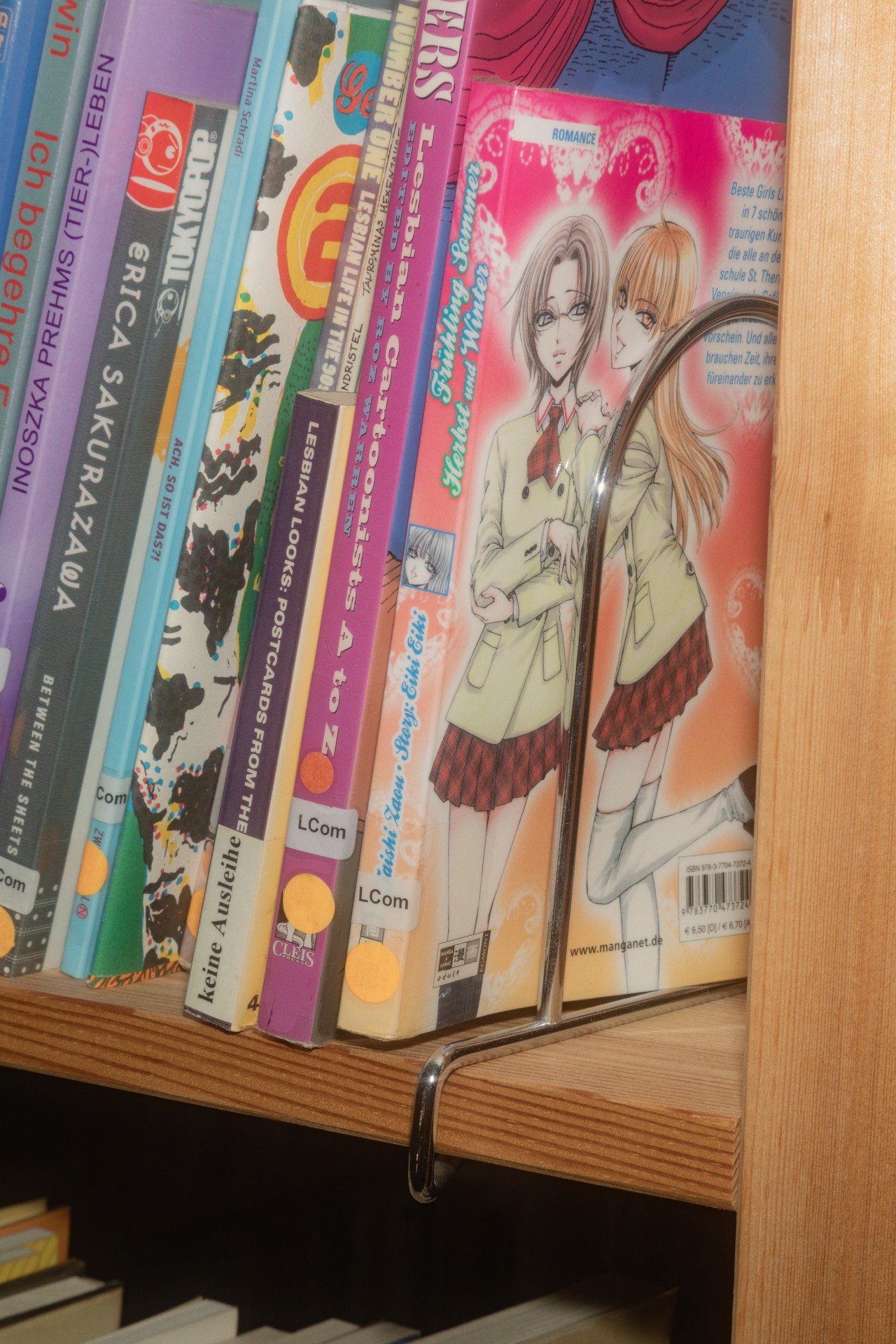

Wir befinden uns unter dem Dach des LSKH Queeren Kulturhauses, das Anfang der Neunzigerjahre als Lesbisch-Schwules-Kulturhaus von zwei Frankfurter Vereinen gegründet wurde. Nach einem Generationswechsel vor rund fünf Jahren führt auch das Lesbenarchiv seit 2024 den Zusatz „und queere Sammlung“ (LUQS), um deutlich zu machen, dass hier Menschen mit den unterschiedlichsten Geschlechteridentitäten und sexuellen Orientierungen willkommen sind. „Wir wollten das Archiv zum Beispiel auch für trans Personen, nicht-binäre und intersexuelle Menschen öffnen und die Literatur entsprechend erweitern“, sagt Katharina.

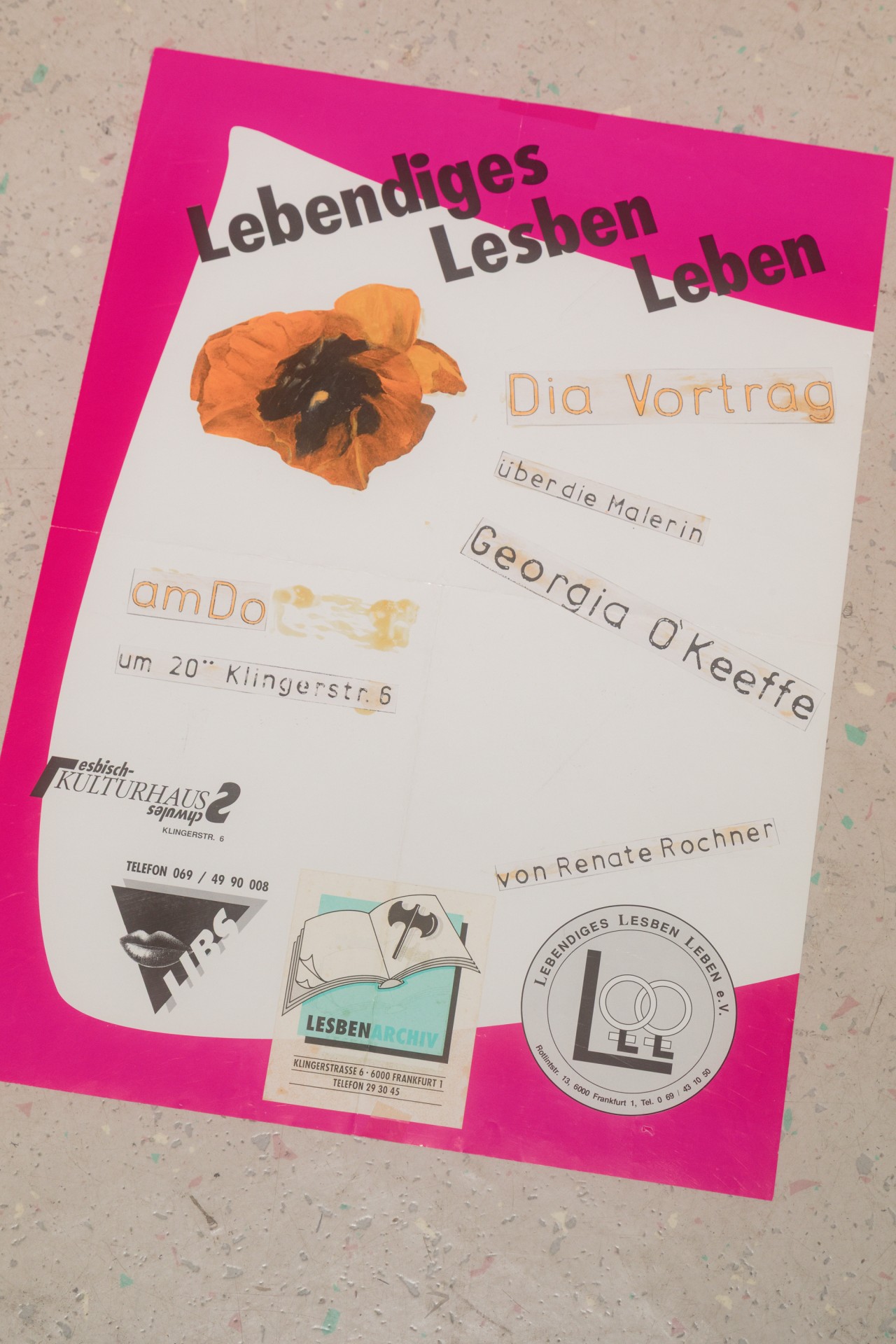

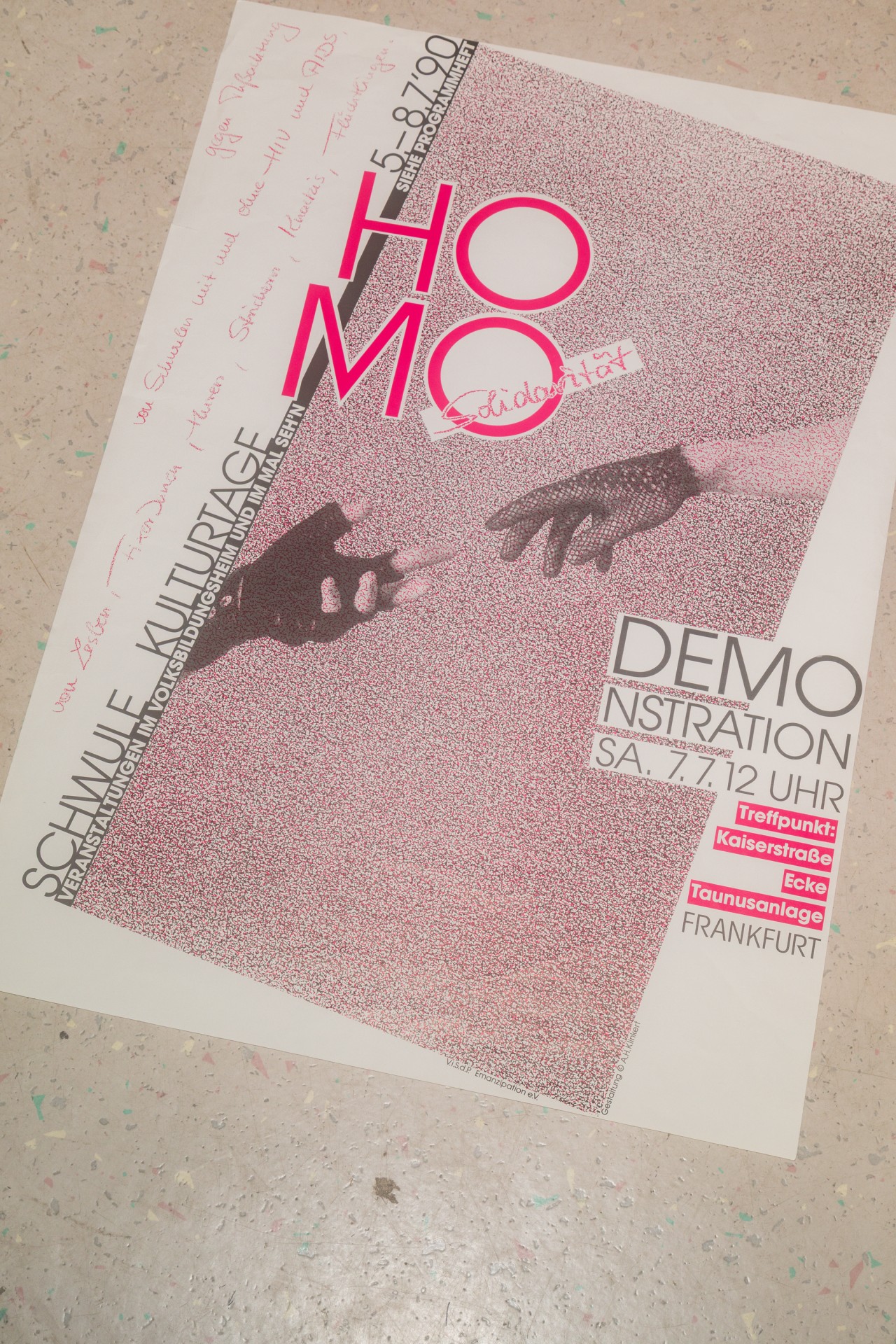

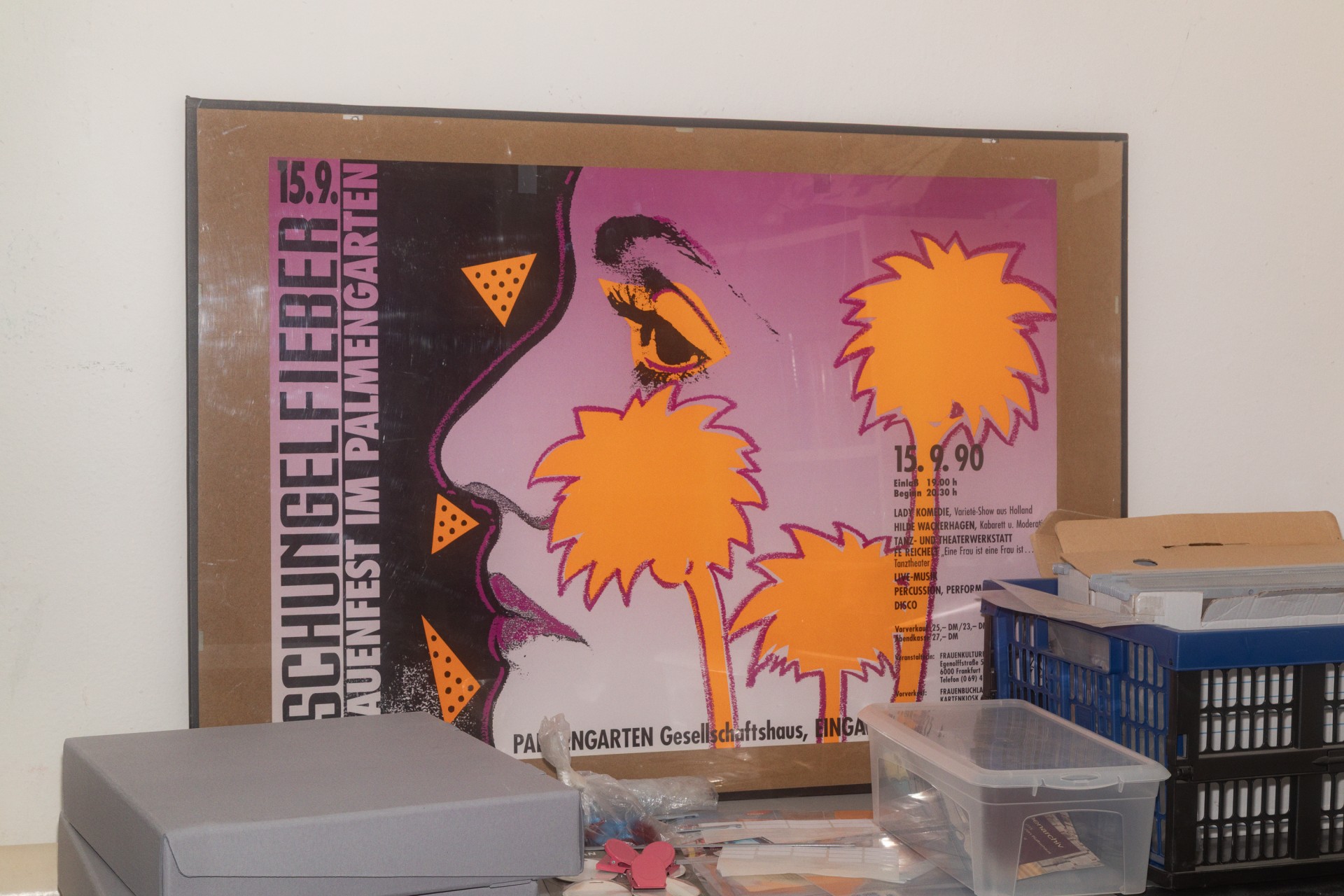

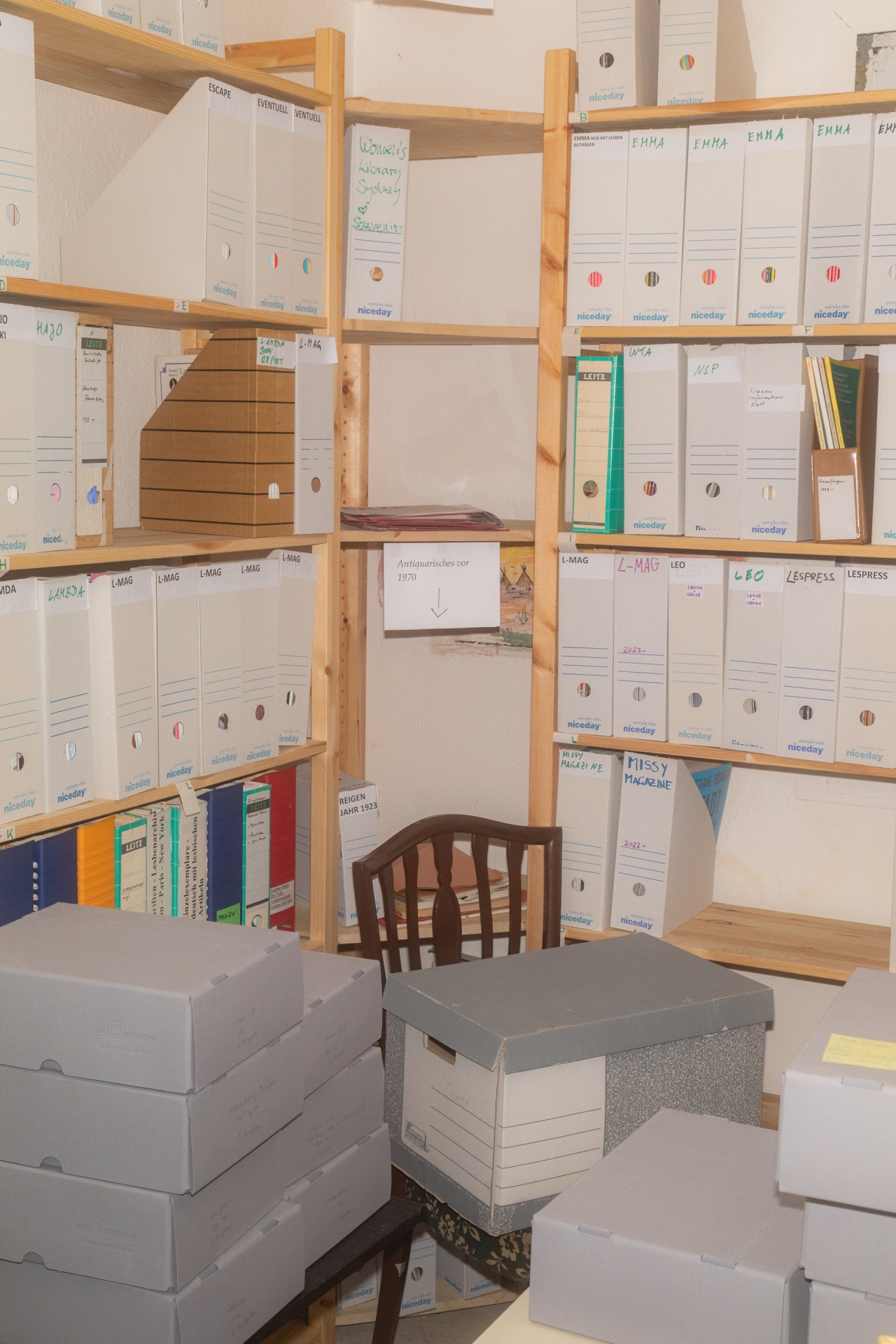

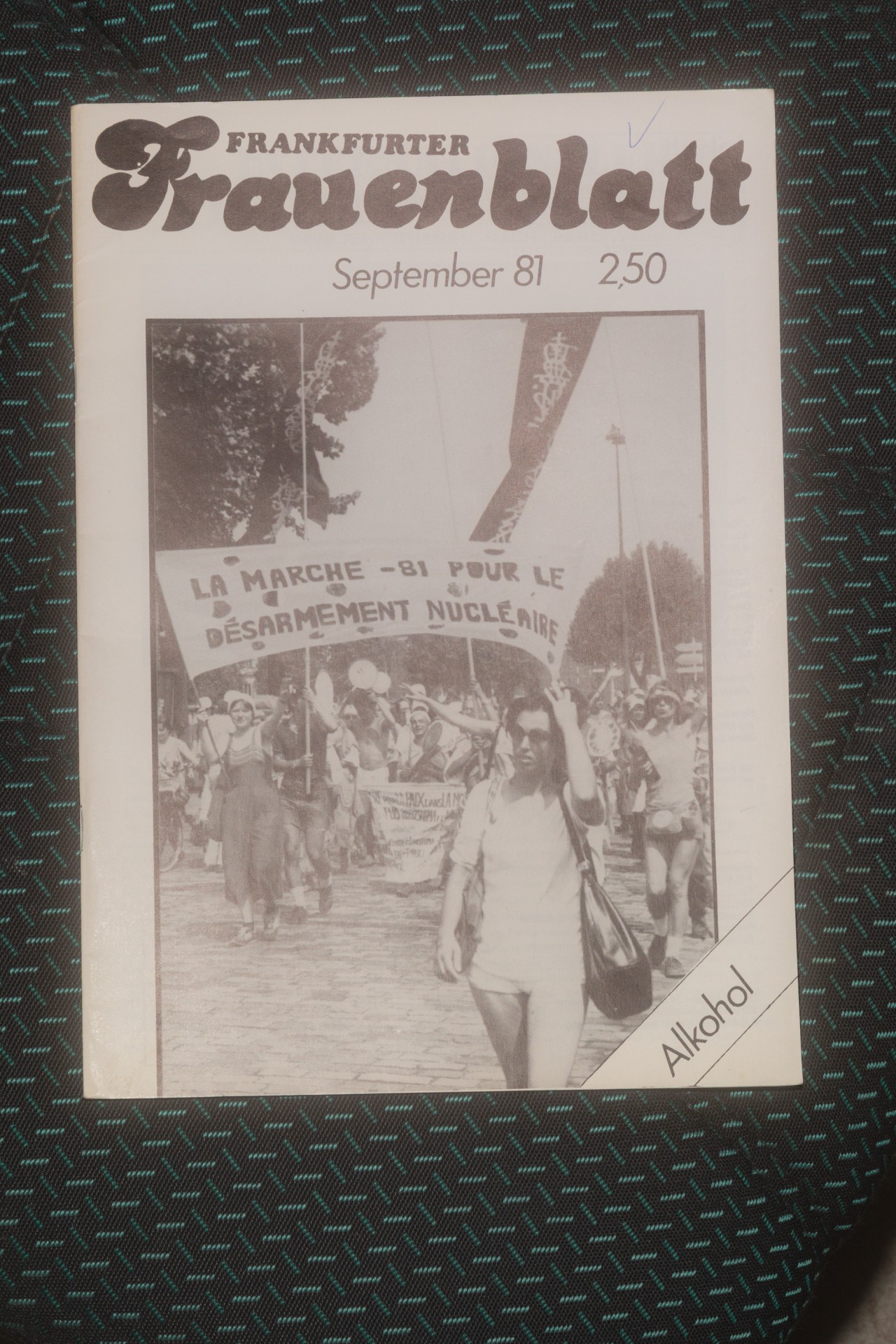

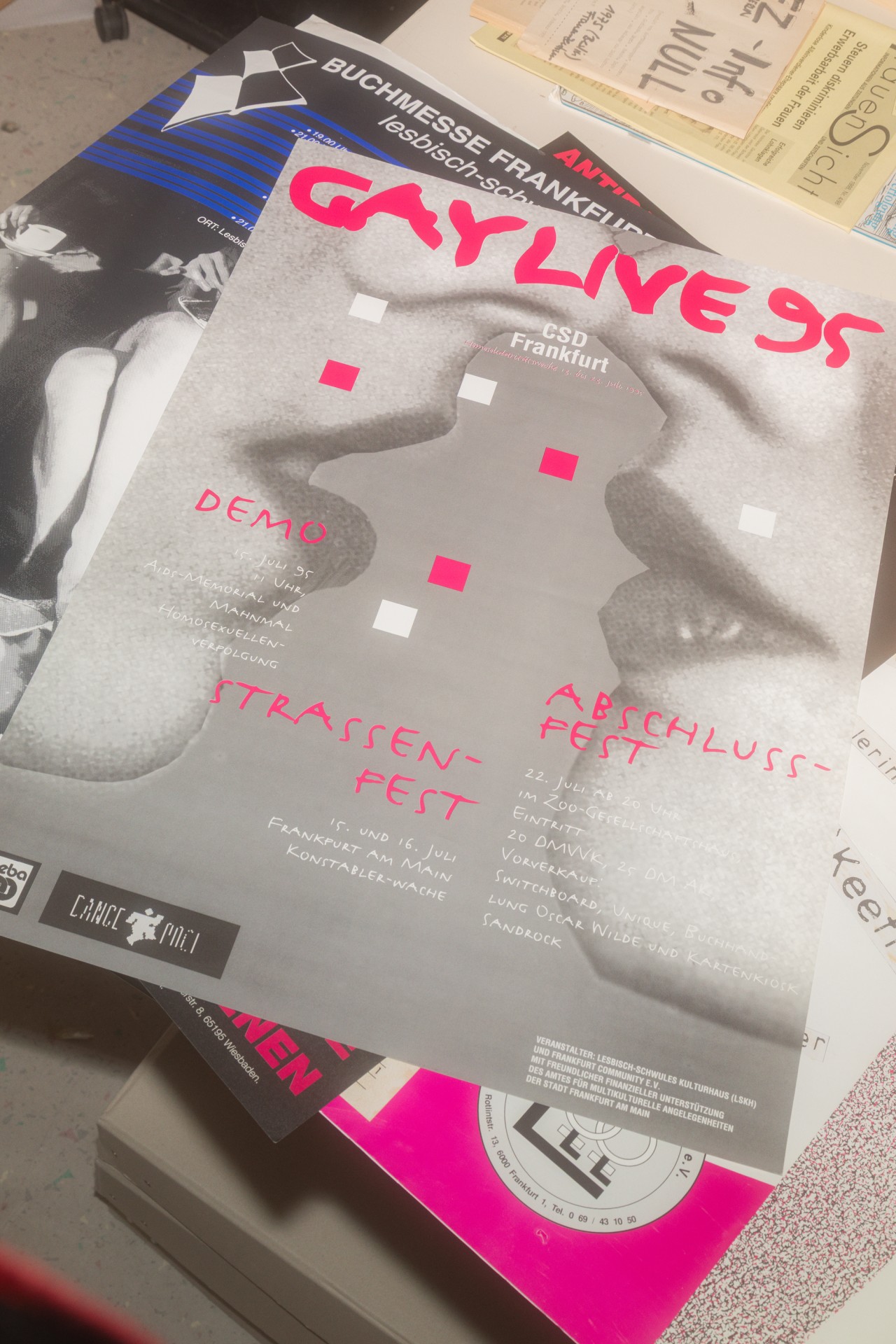

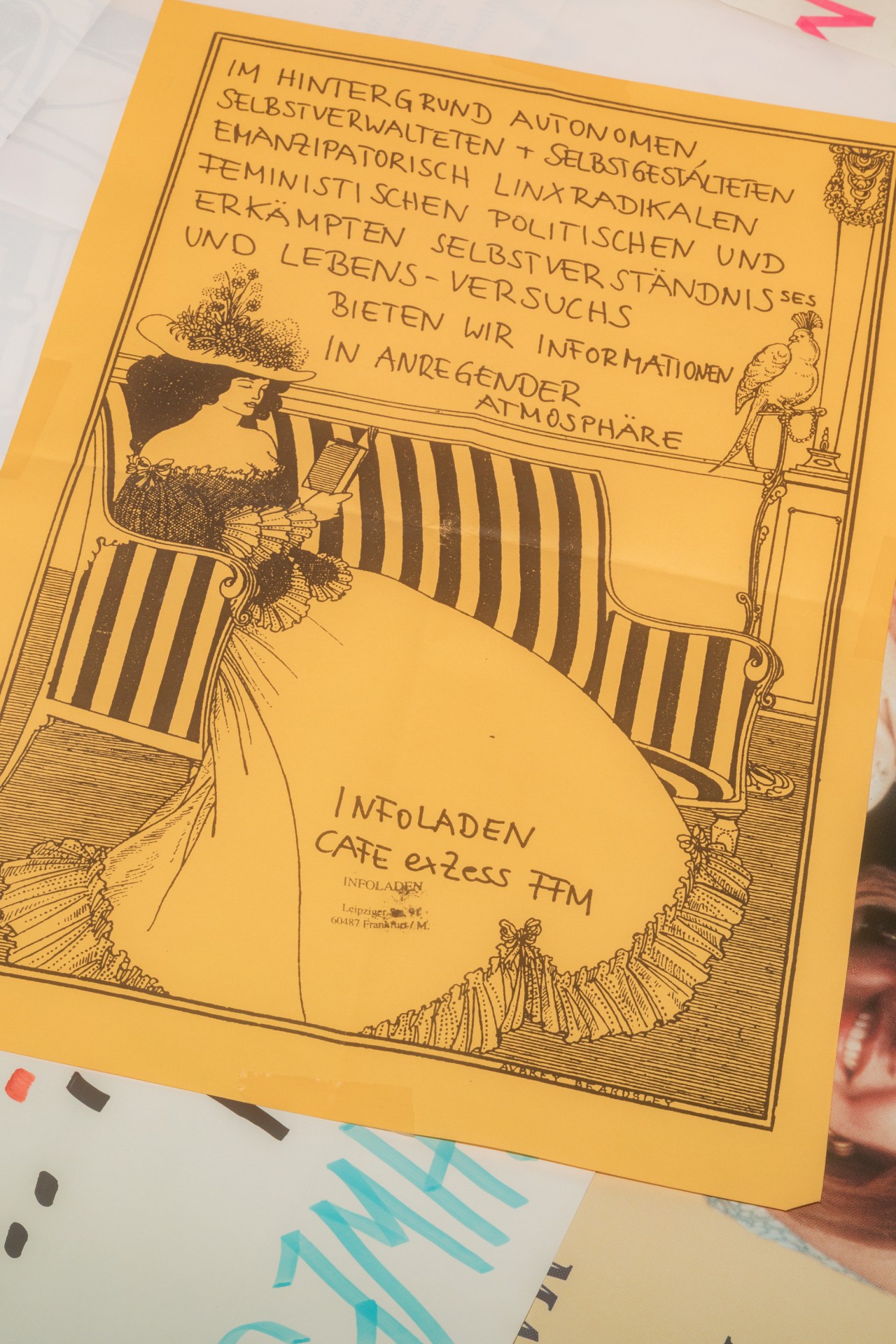

Neben rund 5300 Büchern von internationalen Autor*innen zu queeren Themen lagern hier auch Zeitschriften, Magazine, Filme, CDs, Fotos, Plakate, Flyer und Broschüren – eine wahre Fundgrube, um in die regionale Geschichte der queeren Community einzutauchen. Wir betreten das Zeitschriftenarchiv, einen fensterlosen Raum im ersten Stock. „Wir sind hier zurzeit damit beschäftigt, die Zeitschriften archivarisch korrekt in blickdichte Boxen umzulagern“, erzählt Katharina. Bis vor kurzem standen sie noch aufrecht in halboffenen Pappschubern im Regal. In einem roten Schubladenschrank werden großformatige Poster aufbewahrt. Zum Beispiel die hauseigenen Blanko-Plakate mit der Doppelaxt – dem alten Logo des Lesbenarchivs. Per DIY-Prinzip wurden sie individuell gestaltet, um für Veranstaltungen zu werben.

„Wir wollten das Archiv zum Beispiel auch für trans Personen, nicht-binäre und intersexuelle Menschen öffnen und die Literatur entsprechend erweitern“

Katharina

Lorem Ipsum

„Die beiden bezahlten Stellen sind ein erster Schritt“, sagt Marie. „Langfristig streben wir eine weitreichende institutionelle Förderung an.“ Die Arbeit im Archiv mache ihr großen Spaß. „Die Bedingungen sind aber immer auch ein wenig prekär.“ Und Katharina fügt hinzu: „Wir haben das Bedürfnis nach mehr finanzieller Unterstützung. Unser Anliegen ist es, queer-feministische Stadtgeschichte der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Finanzielle Unterstützung kann dabei durchaus ein Zeichen der Wertschätzung sein.“

Die Miete für die Archivräume wird vom selbstverwalteten LSKH Queeren Kulturhaus bezahlt, das wiederum vom Frankfurter Amt für multikulturelle Angelegenheiten gefördert wird. Ein Gehalt bekommen die Kollektivmitglieder abseits der Projektförderung nicht. Wer das Archiv nutzen will, muss sich vorher anmelden. Feste Öffnungszeiten gibt es aktuell keine. Die Bücher der Bibliothek können nicht ausgeliehen, sondern nur vor Ort gelesen werden. „Wer Interesse am Archiv hat, oder mit einer speziellen Rechercheanfrage kommt, kann sich gerne an uns wenden“, sagt Marie. „Dann vereinbaren wir einen Termin und helfen bei der Suche nach Materialien.“

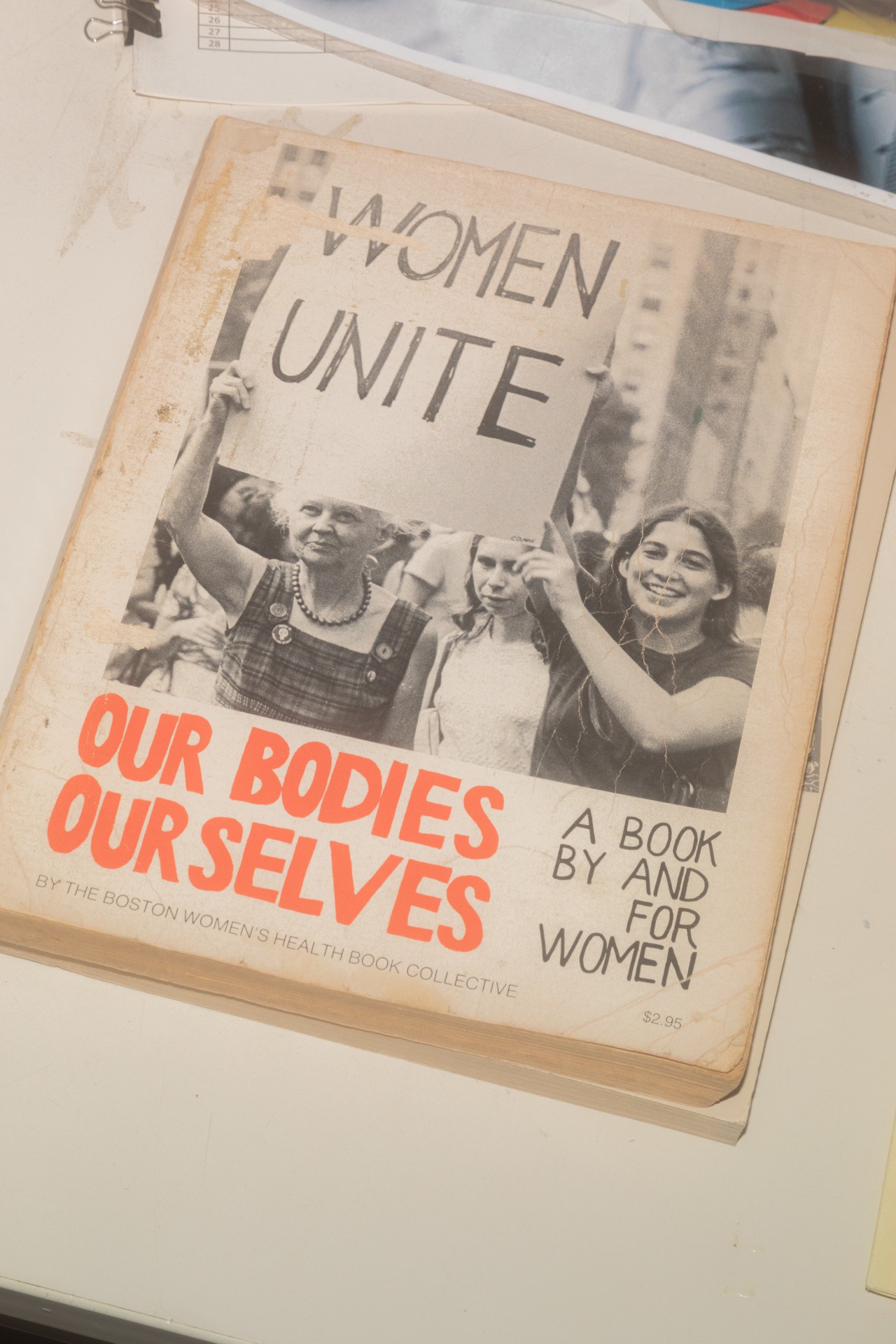

Im META-Katalog des Dachverbandes i.d.a kann man online nach Titeln suchen. Als Teil der freien Archivszene ist das LUQS deutschlandweit auch mit anderen Community-Archiven vernetzt – etwa der Gruppe „Archive von unten“ oder dem Verband QueerSearch. „Wir treffen uns regelmäßig und schauen, was wir voneinander lernen können“, erzählt Katharina. Auf einem der Schreibtische steht eine Schale voller Ansteckbuttons, auf denen die Worte „Lesbian Herstory Archives“ prangen. „Das ist das größte Lesbenarchiv der Welt und steht in New York“, sagt Marie voller Anerkennung. „Die haben dort wichtige Pionier*innenarbeit geleistet.“

„Man kann bei uns nicht nur in die Geschichte eintauchen, sondern auch in das gegenwärtige queere Leben.“

Marie