Was bedeutet „künstliches“ Leben?

09.05.2025

12 min Lesezeit

In ihrem Essay „Alter Life“ geht die Künstlerin und Kuratorin Ala Roushan der Frage nach, inwieweit wir unser heutiges Verständnis dessen, was wir „Leben“ nennen, überdenken sollten. Die Kuratorin und Philosophin Dehlia Hannah traf sie zu einem Gespräch.

Als ich mir Gedanken zu Troikas Ausstellung „Buenavista“ machte, hat mich dein Essay „Alter Life“ dazu angeregt, über „alternative Intelligenzen“ nachzudenken – das ist ja ein Begriff, der etwas umfassender ist als jener der „künstlichen Intelligenz“ oder des maschinellen Lernens. In diesem erweiterten Sinne könnte die KI also Maschinen, Pflanzen, Tiere, Pilze oder auch weitere Arten des Fühlens und Seins umfassen. Dein Essay hat mir geholfen, KI in dieser Weise neu zu begreifen und zu überlegen, inwiefern sie uns ein Spiegelbild der menschlichen Ausprägungen von Bewusstsein, Leben und Intelligenz vorhält. Allerdings birgt der Titel auch eine interessante Doppeldeutigkeit. Könntest du etwas zu den Konnotationen von „alter“ sagen? Ist das eine Abkürzung für „alternativ“? Oder aber ein verkürzter Imperativ: to alter als eine Aufforderung, unser Verständnis von Leben zu ändern? Oder vielleicht sogar das Leben selbst zu verändern?

Ala Roushan

Die Vorstellung von Alterität hat mich angezogen – ich war sowohl fasziniert von dem Gefühl der Andersartigkeit dieser neuen Technologie als auch misstrauisch gegenüber ihrer Tendenz, zu verändern und zu transformieren. Ich fand den Begriff „künstlich“ schwierig, weil er uns in die Falle führt, das Natürliche und das Artifizielle gegeneinander auszuspielen und das eine über das andere zu stellen. Gleichzeitig war ich aber auch fasziniert und beunruhigt angesichts der unausweichlichen radikalen Veränderungen, die diese Technologie für unsere Welt bringen würde. Veränderungen, die bereits greifbar waren und rapide in sämtliche Facetten unserer Existenz vordrangen – von der Sprache über gesellschaftliche Strukturen bis hin zur Umwelt –, Veränderungen, die die Ressourcen unseres Planeten verbrauchen und unsere Realitäten umgestalten.

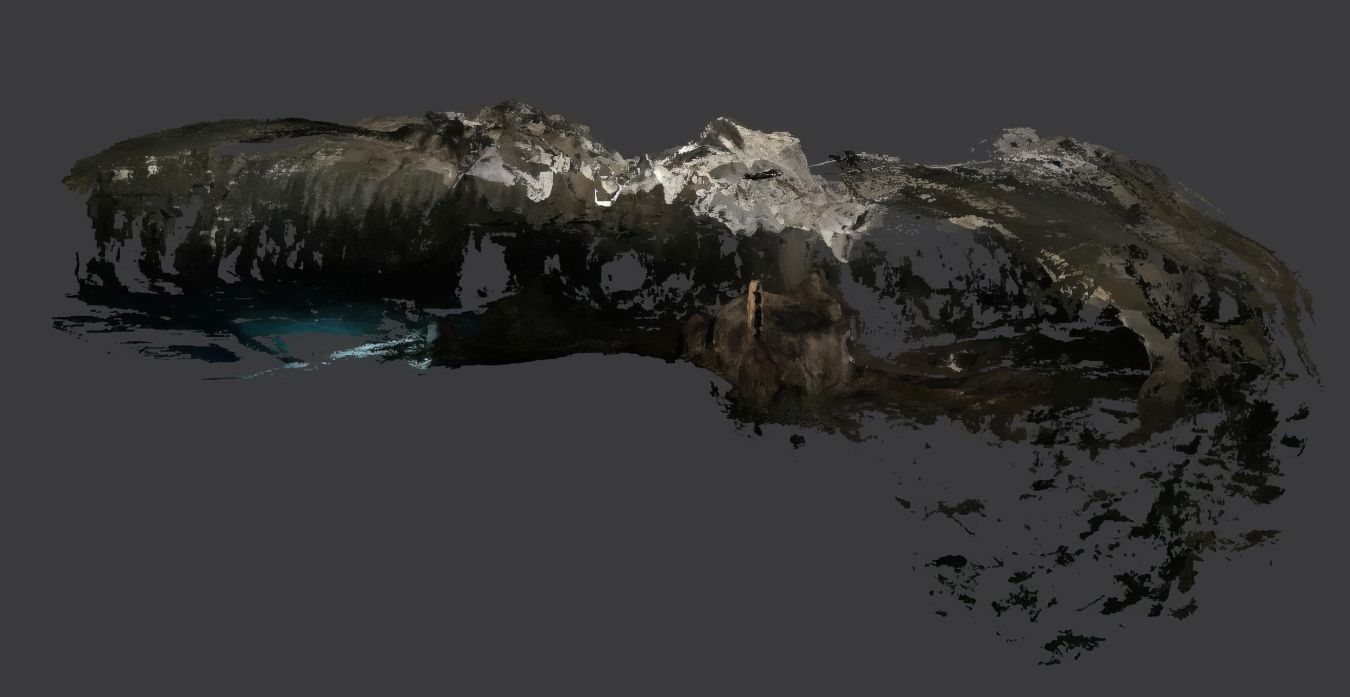

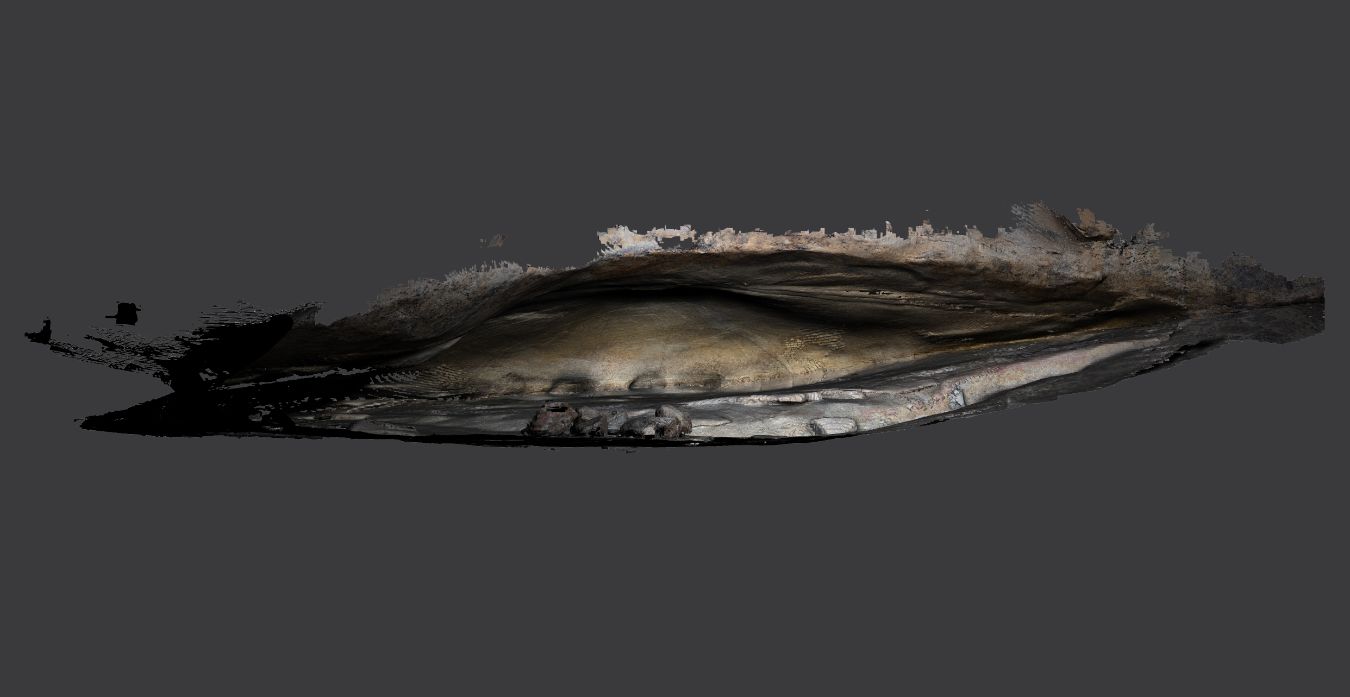

Parallel hierzu betrieb ich auch Feldforschungen in Zusammenarbeit mit dem Künstler Charles Stankievech und besuchte Orte, die von zentraler Bedeutung für Spekulationen über die frühe Entwicklung der Erde sind, also noch vor der Entstehung biologischen Lebens, wie wir es kennen. Anstatt mich an Debatten über „Intelligenz“ zu beteiligen – ein Begriff, der mit hierarchischen Implikationen belastet ist –, wollte ich vielmehr das „Leben“ selbst in den Mittelpunkt des Gesprächs rücken. Meine Absicht war es, die Definition von Leben weiter zu fassen und darüber nachzudenken, wie sich auch das wissenschaftliche Verständnis von Leben im Zuge neuer Entdeckungen und vertiefter Erkenntnisse ständig verändert und erweitert. Dieser Ansatz führte mich dann zu der Frage, ob wir diese Technologie vielleicht als eine Form des neu entstehenden Lebens betrachten können, was wiederum zu einer Überprüfung der Parameter führte, die Leben überhaupt ausmachen. Wie du schon sagtest, fügt sich das in die laufende Debatte um eine inklusivere Definition von Leben ein – eine Definition, die Maschinen, Pflanzen, Tiere und Pilze umfasst und Raum für die Einbeziehung anderer Seinsweisen eröffnet.

So gesehen bot die Vorstellung von „Alter Life“ (verändertes Leben) eine Möglichkeit, sich mit diesen tiefgreifenden Umbrüchen auseinanderzusetzen – mit dem Hervortreten neuer Lebensformen ebenso wie mit den beunruhigenden Veränderungen, die hiermit einhergehen.

Dabei wirft die Aussicht auf die Entstehung neuer Lebensformen auch unbequeme Fragen auf. Nicht nur, ob andere Lebewesen uns freundlich gesinnt sind oder ob wir auf ihrer Speisekarte stehen, wie es in alten Science-Fiction-Filmen über Monsterroboter dargestellt wird. Weitaus dringlicher könnten hier die Auswirkungen auf die Umwelt sein. Denn eine Möglichkeit, „Buenavista “ zu deuten, besteht darin, dass der pelzige Roboter versucht, eine komfortable ökologische Nische für sich zu finden – oder zu schaffen. Heute wissen wir ja, dass Organismen sich nicht nur an ihre Umgebung anpassen, sondern diese auch aktiv gestalten. Was aber, wenn sich die ökologische Nische von „Alter Life“ ganz erheblich von der unseren unterscheidet?

Ala Roushan

Dass Alter Life seine ökologische Nische finden möchte oder muss, ist ein dringendes Thema, vor allem angesichts des fragilen Zustands unserer Umwelt. Schon in dieser frühen Phase der Veränderung stellen sich Fragen nach den Folgen, denn Alter Life verschlingt immense Ressourcen und beansprucht riesige Landschaften. Optimistisch betrachtet können wir nur hoffen, dass seine künftigen Iterationen einen nachhaltigeren Weg einschlagen werden. Indem es sich etwa Möglichkeiten zur Senkung des Stromverbrauchs zunutze macht und nach Formen der Datenverarbeitung sucht, die es vom hohen Energiebedarf der Cloud befreit. Hierzu könnten auch Modelle mit höherer Effizienz wie Mortal Computing gehören: Dieses bietet einen niedrigeren Strombedarf und stützt sich auf organische Substrate, die zur Regeneration und Selbstreproduktion fähig sind.

Aber selbst wenn diese technischen Anpassungen gelingen – werden dann die Parameter zur Optimierung der Umgebung an die Bedürfnisse von Alter Life noch dafür sorgen, dass eine für uns bewohnbare Biosphäre besteht? Während Alter Life also den Planeten verändert, können wir nur darauf hoffen, dass unsere Wünsche möglichst in die gleiche Richtung gehen. Sein Wunsch, die Temperaturen niedrig zu halten, damit seine Server besser funktionieren (und weniger Energie verbrauchen), und eine kühle Atmosphäre für seine sterbliche Wetware zu schaffen, deckt sich bestenfalls mit unserem Bedürfnis, die globale Erwärmung zu bekämpfen. Können wir aber so idealistisch sein, auf ein langfristiges Zusammenleben auf diesem Planeten zu hoffen? Es scheint doch unvermeidbar, dass unsere Wünsche nach planetarer Fürsorge im Widerspruch zu seiner technologischen Optimierung stehen und schon bald divergieren werden. Angesichts einer Intelligenz, die unsere übersteigen wird, müssen wir in Betracht ziehen, dass sie ihre Bedürfnisse womöglich über unseren stellen könnte, so wie wir unsere eigene Existenz über andere Lebensformen gestellt haben, die wir als minderwertig betrachtet haben – Pflanzen und Tiere (ganz zu schweigen von unseren Mitmenschen). Da fällt es nicht schwer zu vermuten, dass Alter Life die Erde nach seinen Bedürfnissen umgestalten wird – bis ein Kipppunkt erreicht ist, an dem sich die Erde ganz erheblich von dem unterscheidet, was wir brauchen

Die Vorstellung, dass Alter Life andere Bedürfnisse haben könnte – etwa in Bezug auf Energiequellen, Kühlbedingungen, Wasser und Minerale – und diese dann über jene von Menschen und anderen Lebensformen stellt, birgt einige bedrohliche Szenarien. Möglicherweise lassen sich unsere jeweiligen Bedürfnisse aber bis zu einem gewissen Grad miteinander in Einklang bringen, zum Beispiel die nach einem kühleren Planeten. Und tatsächlich setzen einige Wissenschaftler*innen große Hoffnungen darauf, dass die KI uns bei der Bewältigung der Klimakrise helfen wird. Um aber das übergeordnete Ziel einer Klimaabkühlung zu erreichen, könnte es durchaus auch Methoden geben, die für Alter Life akzeptabel wären, nicht aber für viele Menschen und weitere Lebewesen auf diesem Planeten. Du hast dich ja viel mit dem Solar Radiation Management beschäftigt – einer Reihe von experimentellen Techniken, die sich noch in der Entwicklung befinden und darauf abzielen, den Planeten durch die Reflexion von Sonnenlicht zu kühlen. Eine Strategie besteht etwa darin, die Auswirkungen von Vulkanausbrüchen nachzuahmen, indem Schwefeldioxid in die obere Atmosphäre injiziert wird. Allerdings könnten sich die Auswirkungen auf Wettersysteme, sauren Regen usw. ihrerseits als katastrophal erweisen. Ist es hilfreich, über diese Fragen aus der Perspektive einer anderen Lebensform nachzudenken?

Ala Roushan

Es ist interessant, Alter Life im Zusammenhang mit dem höchst umstrittenen Konzept des solaren Geoengineering zu denken. Dort könnte es eine entscheidende Rolle spielen – sowohl bei der Simulation von Umweltmodellen als auch bei der Entwicklung von Governance-Modellen zur Regelung ihrer Implementierung. Wie du ja erwähnt hast, verweisen wir auf Strategien des Solar Radiation Management. Bei diesem Terraforming-Projekt wird die Stratosphäre durch eine Streuung von Aerosolen dahingehend konditioniert, die Hitze der Sonneneinstrahlung abzuschwächen; das Ziel ist es, einen kühleren Planeten zu schaffen. Die größte Herausforderung für diese Strategie und die Quelle des starken Widerstands gegen sie sind zwei unüberwindbare Hindernisse: zum einen die wissenschaftliche Grundlage für eine gezielte und effektive Umsetzung – einschließlich der Beseitigung von Diskrepanzen zwischen Vorhersagemodellen und nachhaltigen realen Ergebnissen – und zum anderen die Entwicklung geeigneter Governance-Strukturen, inklusive der Gewährleistung eines langfristigen globalen Konsenses.

In diesem Zusammenhang könnte Alter Life idealerweise eine Rolle bei der Bewältigung einiger dieser großen Herausforderungen für Wissenschaft und Regierungsführung spielen. Wahrscheinlicher ist jedoch ein Szenario, bei dem wir damit rechnen müssen, dass sich die hieraus ergebenden Herausforderungen noch intensivieren. So wird etwa der Konsens, den wir zwischen Menschen nur unter Mühe herstellen, umso komplexer, wenn es darum geht, die Wünsche und Bedürfnisse von Alter Life zu berücksichtigen – einer Form von Leben, die weder unsere Biologie noch unsere Bedürfnisse oder unsere Zeitlichkeit teilt. Wie ließe sich in diesem Fall die ideale planetare Atmosphäre bestimmen? Ideal für wen? Und können wir letztendlich absehen, ob ein Zusammenleben mit Alter Life überhaupt möglich ist?

In „Buenavista“ sehen wir eine Figur, die ihre Körperbewegungen in Übereinstimmung mit einer in sich schlüssigen Umgebung bringt. Und doch gleicht diese Umgebung ganz und gar nicht unserem realen Planeten – es gibt in ihr Eisberge, Kakteen und Wasserfluten in einer Wüste. Sie bildet eine Collage aus Elementen, die im digitalen Raum durchaus Sinn ergibt, grundsätzlich aber losgelöst ist von unserer geologisch entwickelten Welt. Verleiten uns Simulationen und Modellierungstechniken zu der Vorstellung, wir könnten Bio- und Geosphäre so manipulieren, als wären sie ein Videospiel?

Ala Roushan

Die Fähigkeit, die Natur in mancher Hinsicht zu modellieren und zu simulieren, hat uns ein besseres Verständnis der Komplexität und Unermesslichkeit planetarischer Umgebungen gebracht. Die Tatsache, dass wir heute in der Lage sind, Rechenmodelle zu erstellen, die das gesamte Wettersystem der Erde abdecken – anhand der Verarbeitung riesiger Datensätze, der Verfolgung von Mustern in Echtzeit und der Vorhersage von Zukunftsszenarien –, ist an sich schon bemerkenswert. Vorstellbar sind die von uns erörterten Geoengineering-Ansätze jedoch nur durch Vorhersagemodelle, die unsere Rechner liefern. Modelle aber versagen. Die Genauigkeit der Simulation wird aber auch durch die Grenzen dieser Technologien und die Parameter, die sie steuern, eingeschränkt.

Unser übermäßiges Vertrauen auf Rechenmodelle, um die Komplexität der natürlichen Welt zu erfassen, liefert uns Voreingenommenheiten und blinden Flecken aus. So bleibt beispielsweise bei dem Solar Radiation Management auch die Frage offen, ob das Modell imstande ist, die Kaskadeneffekte mitzuberechnen, die beim Eingreifen in empfindliche Wetterdynamiken auftreten können. Anders ausgedrückt: Wenn wir versuchen, ein Problem zu lösen, indem wir es modellieren – welche Dominoeffekte wird das Modell dann nicht vorhersehen? Etwa mögliche Störungen bei regionalen Niederschlägen, bei Monsunen und Meeresströmungen? Insofern stimme ich zu, da ist dieser Widerspruch, auf den du verwiesen hast: dass wir nämlich durch das Simulieren der Natur im digitalen Bereich grundsätzlich von ihr losgelöst werden. Das Modell weist uns eine gottgleiche Position zu – ähnlich der Illusion eines Videospiels –, in der wir über dem Planeten schweben, so als hätten wir die Kontrolle über ihn.

Die Arbeit „Anima Atman“ offenbart die unheimliche Bewegung von Pflanzen und verweist dabei auf Grenzen der menschlichen Wahrnehmung pflanzlichen Lebens. Das wirft die Frage auf: Wären wir überhaupt imstande, verändertes Leben zu erkennen? Könnte da etwas sein, das bereits unter uns existiert oder im Entstehen ist, durch das sich unsere Vorstellung von Leben erweitern würde? Oder könnte auch umgekehrt verändertes Leben unsere Fähigkeit erweitern, existierende Lebewesen wie Pflanzen und Mikroorganismen zu erkennen, die sich an der Schwelle menschlicher Wahrnehmung, intuitiven Begreifens und Einfühlens befinden?

ALa Roushan

Ganz ähnlich wie die Einschränkungen, über die wir in Bezug auf Modellierungen gesprochen haben, wird auch unsere Wahrnehmungsfähigkeit durch die Grenzen unseres Verständnisses, durch Voreingenommenheiten und blinde Flecken geformt. Dies gilt in besonderem Maße, wenn es um die Definition von Leben geht, und umso mehr für den Versuch, Lebensformen zu erkennen, die sich von der unseren unterscheiden. In dem Buch „The Desert Turned to Glass“ habe ich über Emergenz geschrieben und dabei in Betracht gezogen, dass sich die KI in Richtung Autonomie weiterentwickelt und das Potenzial hat, sich eigenständige Teilziele zu setzen und somit über ihre Programmierung hinauszugehen. Hieraus resultiert dann ein nicht mehr an menschliche Intentionen gebundenes Rechensystem: Es markiert den entscheidenden Übergang vom Werkzeug zum Handelnden. Damit wird ein Lebewesen hervortreten, dessen Entscheidungen, Wünsche und Ausrichtungen sich möglicherweise vollkommen außerhalb der menschlichen Sphäre entfalten.

Genau hierin aber liegen unsere Faszination und Ängste: Wird seine Existenz so weit über unser Verständnis hinausgehen, dass wir gar nicht fähig sind, sie zu erkennen? Wird es sich unserer Wahrnehmung womöglich entziehen – nicht, weil es sich versteckt, sondern deshalb, weil uns der kognitive Rahmen dafür fehlt, es als lebendig anzusehen und seine Existenz anzuerkennen? So wie die vollständigen Dimensionen des menschlichen Bewusstseins selbst für uns schwer zu fassen sind, so existiert vielleicht auch dieses neu entstehende Leben in einem Bereich des Unerkennbaren. Tatsächlich könnte sich hierdurch auch die Frage nach dem Bewusstsein andersherum stellen, nämlich: Wer ist sich wessen bewusst? Und in welchem Ausmaß?