Perlen in der Kunst. Von Botticelli bis Comilang

26.12.2025

4 min Lesezeit

Die Kunstgeschichte hat über Jahrhunderte hinweg Perlen verteilt, ohne lange zu prüfen, ob sie verstanden werden. Sie hat sie ans Ohr gehängt, ins Haar geflochten, an Hälse gelegt, auf Tische geworfen, in Meeren versenkt und wieder hervorgeholt. Perlen wurden getragen, gehortet, geopfert, bewundert. Nie unschuldig, selten zufällig.

1

Sandro Botticelli

„Die Geburt der Venus“ (1484/86)

Bevor die Perle Schmuck wird, ist sie Mythos. Venus steigt aus der Muschel, als wäre sie selbst eine übergroße Perle. Alles hier ist Ursprung: Meer, Körper, Oberfläche. Die Perle erscheint nicht als Objekt, sondern als Idee – geboren aus Reibung, Wasser und Geduld.

2

Hans Holbein d. J.

„Anne Boleyn“ (1534–35)

Eine Perlenkette mit einem Buchstaben reicht, um Politik zu machen. Das „B“ hängt schwer am Hals, die Perlen glänzen loyal, wo Loyalität längst brüchig ist. Schmuck als Machtdemonstration, Perlen als Argument.

3

Johannes Vermeer

„Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ (ca. 1665)

Ein Ohr, ein Blick, ein Tropfen Licht. Die Perle ist hier größer als nötig, vielleicht größer als möglich. Sie reflektiert alles und verrät nichts. Was bleibt, ist Projektion: Wer schaut wen an – und warum so lange?

4

Rosalba Carriera

„Bild einer Dame mit Maske“ (ca. 1720)

Pastell, Nähe, Verführung. Carriera malt Perlen nicht als Prunk, sondern als Selbstverständlichkeit. Sie gehören zum Spiel der Oberfläche, zur Inszenierung, zur Maskerade. Perlen hier sind weniger Status als Strategie.

5

Élisabeth Vigée-Lebrun

„Marie Antoinette“ (1786)

Die Königin trägt Perlen wie Beruhigungsmittel. Sanft, hell, möglichst harmlos. Vigée-Lebrun versucht, Nähe zu erzeugen, wo Distanz herrscht. Die Perle soll Menschlichkeit signalisieren – und scheitert historisch grandios.

6

Édouard Manet

„Stillleben mit Blumen, Fächer und Perlen“ (ca. 1860)

Die Perlen liegen auf dem Tisch. Kein Körper, kein Hals, keine Geschichte, die sie trägt. Manet entzieht ihnen jede Aura und macht sie zu Dingen unter Dingen. Vergänglichkeit inklusive.

7

Gustav Klimt

„Bildnis Adele Bloch-Bauer I“ (1907)

Gold, Fläche, Ornament. Die Perle verschwindet hier fast im Muster, wird Teil eines Systems aus Glanz und Blick. Schmuck und Körper lassen sich nicht mehr trennen – alles ist Oberfläche, alles Bedeutung.

8

Maria Nepomuceno

„Magmatic“ (2013)

Perlen ohne Schmuckfunktion. Yoni-Formen, Keramik, Schnüre, Körperfragmente. Nepomuceno denkt Perlen als Material, als Erinnerung, als organisches Prinzip. Schmuck wird hier skulptural, politisch, offen.

9

Zanele Muholi

„The Sails, Durban“ (2019)

In „The Sails, Durban“ setzt Muholi Perlen als bewusst gewähltes Bildelement innerhalb eines fotografischen Selbstporträts ein. Die Arbeit ist Teil der Serie „Somnyama Ngonyama“, in der Muholi Fragen der Selbstrepräsentation verhandelt. Die Perlen fungieren hier weniger als dekoratives Detail, denn als Verweis auf historische Bildkonventionen, an die die Fotografie sichtbar anschließt. Auf diese Weise thematisiert die Arbeit, wie Sichtbarkeit erzeugt, gelesen und kontrolliert wird.

10

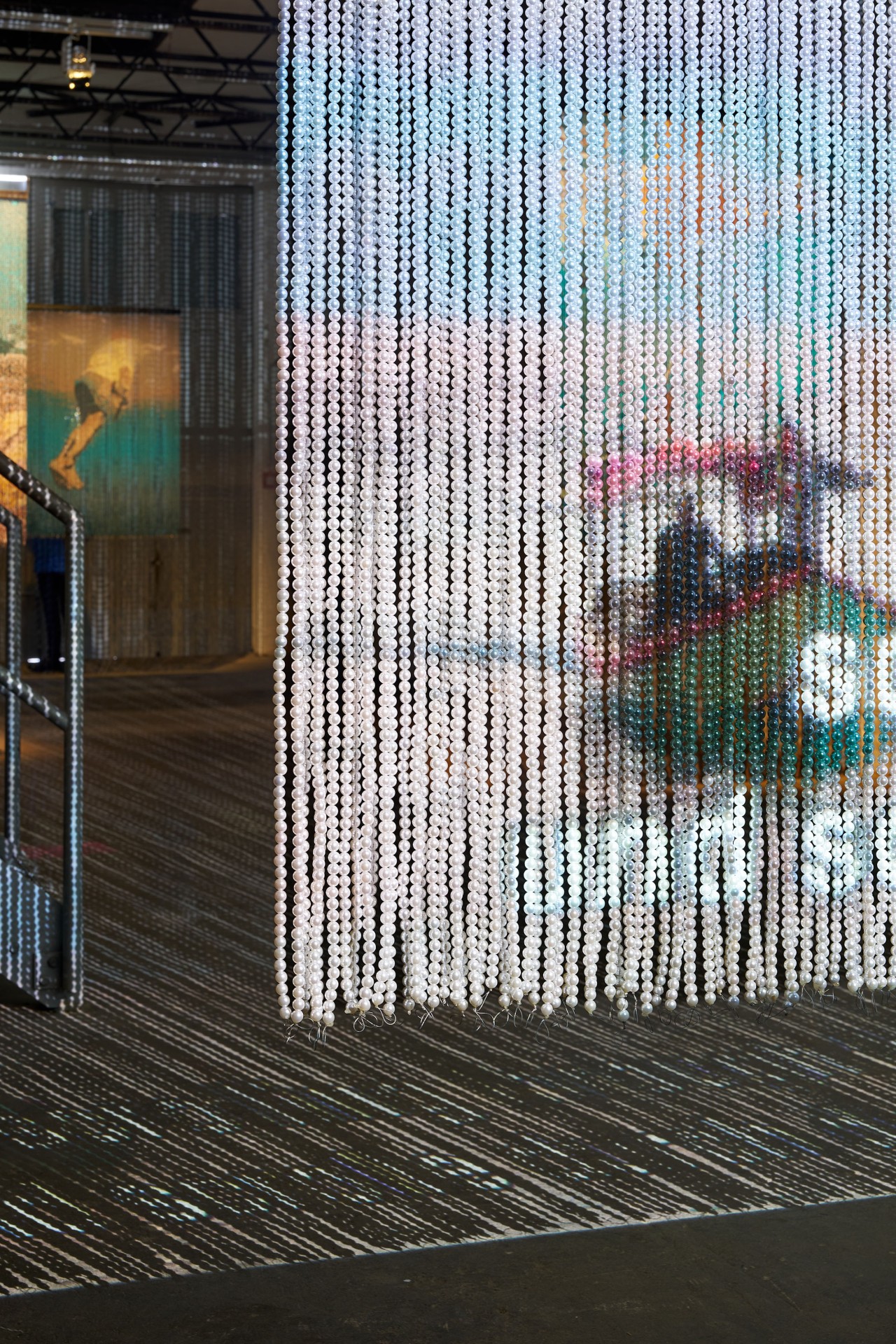

Stephanie Comilang

„Search for Life II“ (2025)

Bei Stephanie Comilang steht die Zirkulation der Perle im Mittelpunkt – und mit ihr die Wege, Menschen und Geschichten, die an sie gebunden sind. In „Search for Life II“ folgt Comilang den ökonomischen, historischen und persönlichen Verflechtungen, die sich um die Perle gebildet haben: Handelsrouten, Währungen, postkoloniale Abhängigkeiten ebenso wie individuelle Lebensgeschichten.

In ihrer filmbasierten Installation richtet Comilang den Blick auf jene, die innerhalb dieser Strukturen arbeiten, migrieren und Sorge tragen, deren Geschichten in der Kunstgeschichte lange kaum mit dem Glanz der Perle verbunden wurden.

So wird die Perle bei Comilang nicht entzaubert, sondern kontextualisiert. Sie fungiert als Schnittstelle zwischen globalem Handel und persönlicher Erfahrung. Der Schmuck verliert nichts von seinem Wert.

Die Perle wird so zu einem Archiv der Gegenwart: fragil, widerständig, voller gespeicherter Erfahrung. Und plötzlich wirkt der alte Schmuck nicht mehr vergangen, sondern erstaunlich aktuell – vielleicht hat die Kunstgeschichte ihre Perlen nie falsch verteilt, vielleicht wusste sie immer schon: Glanz entsteht nicht durch Reinheit, sondern durch Reibung, Bewegung und Zirkulation.