Historiker streiten bis heute, was unter dem Phänomen der 68er genau zu verstehen sei. Am besten trifft wohl zu, dass das Jahr eine historische Zäsur darstellt, einen Kulminationspunkt für Entwicklungen, die sich bereits zuvor abgezeichnet hatten. Traditionen, Institutionen, Machtstrukturen und damit verbunden auch gesellschaftliche Realitäten, wurden mit einer bislang ungekannten Dringlichkeit auf den Prüfstand gestellt. Das galt auch für die Kunst.

Obwohl Kunst selbstverständlich schon immer auf die ein oder andere Art politisch war und wirkte, fand um 1968 ein radikaler Umschwung statt: Kunst sollte nun nicht mehr Autoritäten repräsentieren und affirmieren, sondern kritisch sein und unbequeme Fragen stellen. Mit diesem Umschwung ging auch eine tiefgreifende Revolutionierung und Demokratisierung des Kunstsystems einher. Zum einen wurde das Spektrum künstlerischer Ausdrucksmöglichkeiten um ein vielfaches erweitert, zum anderen entwickelten sich zahlreiche neue, alternative Präsentations- und Distributionsformen für Kunst.

Der Spagat zwischen Kunst, Leben und Politik: eine kaum zu meisternde Herausforderung

KünstlerInnen wird oft eine besondere Sensibilität für ihr Umfeld zugeschrieben. Bei der Betrachtung ihrer Werke in der Abgeschiedenheit des musealen White Cubes, fällt es jedoch leicht zu vergessen, dass sie nicht ‚nur‘ KünstlerInnen sind, sondern auch Menschen, die Teil der Gesellschaft sind, in der sie leben. Der Spagat zwischen Kunst und Leben, Kunst und Politik, geriet dabei mit den Entwicklungen um 68 zu einer kaum zu meisternden Herausforderung.

GAAG, Blood Bath, 1969, Image via: inenart.eu

Zwei einfache Beispiele mögen das Dilemma verdeutlichen: Wer sich politisch engagierte, und zum Beispiel auf der Straße gegen den Vietnamkrieg demonstrierte, wie es viele junge KünstlerInnen der 68er Generation in den USA und anderswo taten, konnte nicht zeitgleich im Atelier arbeiten und umgekehrt. Zudem blieb es für KünstlerInnen überlebenswichtig, Kunst zu machen, zu zeigen und zu verkaufen. Doch Museen und Galerien galten als Orte für gesellschaftliche Eliten, die dem Wunsch einer radikalen Demokratisierung und Dezentralisierung entgegenstanden.

Müde davon, immer wieder zwischen Elfenbeinturm und Straße auf und ab zu laufen

Die Zeitzeugin und Kunsthistorikerin Lucy Lippard schlussfolgerte kurzerhand, KünstlerInnen seien müde gewesen, zwischen dem Elfenbeinturm und der Straße auf und ab zu laufen. Was also tun? Radikal-marxistische Gruppen, darunter auch Mitglieder der Fluxus-Bewegung oder die Situationisten um Guy Debord, plädierten schlicht für eine Abschaffung der (Hoch-)Kunst und des Kunstsystems. Diejenigen KünstlerInnen aber, die sich zwar politisch engagieren doch nicht gleich selbst abschaffen wollten, mussten also das Verhältnis von Kunst und Politik nochmal neu denken. Es kam zu einem spannenden Wechselspiel künstlerischer und politisch-aktivistischer Strategien. In diesem Zusammenhang entstanden zahlreiche neue Organisation- und Ausdrucksformen. Davon wiederum finden sich viele, wenn auch verändert, als selbstverständlicher Teil politischer und aktivistischer Kunst in der aktuellen Kunst wieder.

In der Zeit, in der das Private politisch wurde, erlebten Aktionskunst und Happenings ihre Hochphase. Das verwundert kaum, denn diese neuen Kunstformen, die den Körper zum Material der Kunst erklärten, waren eine Möglichkeit, soziale und politische Themen mit einer neuen Direktheit zu adressieren. Als „ultimative Form einer demokratischen Kunst“ bezeichnete sie der „Happening-Erfinder“ Allan Kaprow. Es war dabei sein durch und durch pädagogisches Ziel, den Teilnehmenden physische Erlebnisse zu ermöglichen, die sie zur Kommunikation anregen und zu emanzipierten Individuen transformieren sollten. In minutiös durchgeplanten Parcours konnten sie ganz unterschiedliche ästhetische Erfahrungen durchlaufen.

Orgie im gekaperten Skulpturengarten des MoMA

Der Künstler Wolf Vostell gab dem Konzept eine zusätzliche politische Schärfe, indem er seine Erlebnisräume mit politisch-kritischen Themen anreicherte und Teilnehmende beispielsweise zur Auseinandersetzung mit dem Holocaust oder dem Vietnamkrieg anregte. Eine weitere interessante Interpretation zwischen Kunstaktion und Hippie-Event erfuhr das Konzept 1969 durch die japanische Künstlerin Yayoi Kusama. Sie ließ eine Gruppe PerformerInnen den Skulpturengarten des MoMA in New York kapern. Diese entledigten sich ihrer Kleider und wateten in einem der großen Wasserbecken des Gartens herum. Sie posierten mit einer dort aufgestellten Bronzeskulptur, bis sie schließlich von einem Aufseher aus dem Museum geworfen wurden.

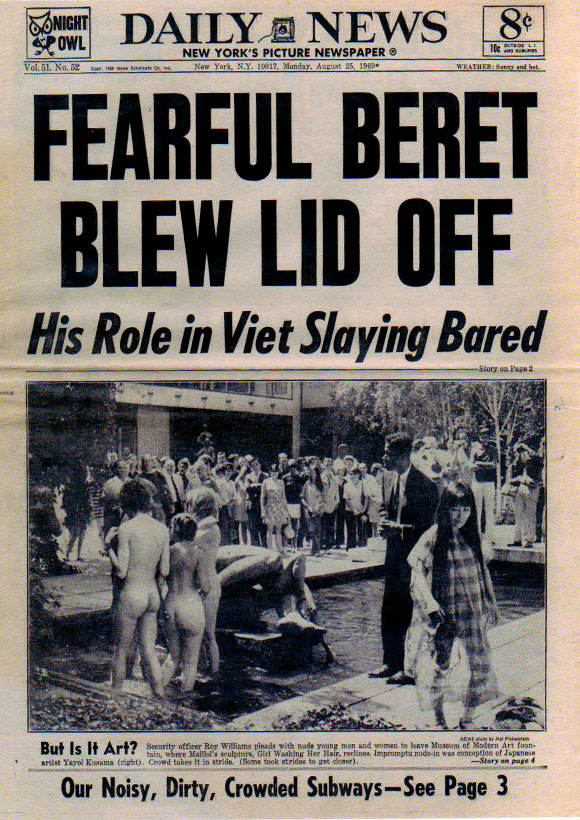

Front page of the Daily News with a photograph of Kusama’s “Grand Orgy to Awaken the Dead” at MoMA, August 25, 1969, Image via: moma.org

Zahlreiche Fotografen sorgten dafür, dass die Aktion große mediale Aufmerksamkeit erfuhr. Kusama wiederum wusste das geschickt zu nutzen, um ihr provokantes Manifest zum „Mausoleum of Modern Art“ zu verbreiten. Darin prangerte sie an, dass das MoMA lebende Künstler vernachlässige und stattdessen nur tote Künstler wertschätze. Dass es ein Schauplatz für Eitelkeiten und Doppelmoral sei, an dem man sich in bester Gesellschaft (gemeint sind natürlich die zahlreichen Aktdarstellungen in der Museumssammlung) seiner Kleidung entledigen könne. Ihr Gegenvorschlag war ganz ‚in tune‘ mit der Zeit: Das Museum sollte ein Ort für die Liebe werden. Tatsächlich wurde die Idee des Happenings schnell von der Hippiebewegung aufgegriffen, die bald jede Form spontaner Zusammenkünfte im Namen von Love & Peace als „Happening“ bezeichnete.

Das „Mausoleum of Modern Art“ vernachlässige alle lebenden Künstler

Nur wenige Monate nach Yayoi Kusamas Aktion wurde das MoMA wieder Schauplatz einer quasi-spontanen Kunst-Aktion. Jean Toche und Jon Hendricks, Mitglieder der sogenannte Guerilla Art Action Group, kurz GAAG, statteten dem Museum einen Besuch ab. Sie gingen in die Ausstellungsräume und nahmen ein Gemälde von Kasimir Malevic von der Wand, um an seiner Stelle ein Manifest zu befestigen. Darin forderten sie den Verkauf von Gemälden im Wert von einer Million Dollar, die Verteilung des Geldes an Bedürftige sowie die Kommunisierung der Museumsstrukturen. Die gesamte Aktion erklärten sie zum Kunstwerk und stellten damit sicher, dass ihre Handlung nicht die juristischen Konsequenzen eines Sabotageaktes haben würde. Der Schachzug gelang und das Museum ließ sich sogar auf einen Dialog mit den Künstlern ein.

Yayoi Kusama with sculptures in her New York studio, 1963–4. © 2012 Yayoi Kusama. Courtesy Yayoi Kusama Studio Inc., Image via: moma.org

In einer weiteren Aktion verschüttete die Gruppe Rinderblut im Foyer des Museums und verbreitete Flugblätter, in denen sie den Rücktritt aller Rockefellers aus dem Vorstand des Museums forderten. Die reiche Familie war durch Bankgeschäfte indirekt am Vietnamkrieg beteiligt und die Künstler warfen dem Museum vor, Blutgeld anzunehmen. Beide Angriffe auf das Museum sind als künstlerische Ausformulierungen von Institutionskritik zu verstehen.

Institutionskritik, die schockiert: Blutspuren im Museum

Inspiration für diese Aktionen waren, wie es der Name der Gruppe bereits verrät, Guerilla-Taktiken, die sich ursprünglich aus der Kriegsführung herleiten (Guerilla kommt aus dem Spanischen und bedeutet ‚kleiner Krieg‘). Das Ziel von Guerilla-Taktiken ist es, trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit, durch gut geplante, plötzliche Angriffe, militärische Erfolge zu erzielen. Populär unter den 68ern wurden solche Strategien insbesondere durch die Schriften von Che Guevara. (GAAG betonten übrigens wiederholt, dass sie zwar die Taktik für ihre Kunst übernähmen, nie aber mit ihren Aktionen jemanden physisch verletzten würden.)