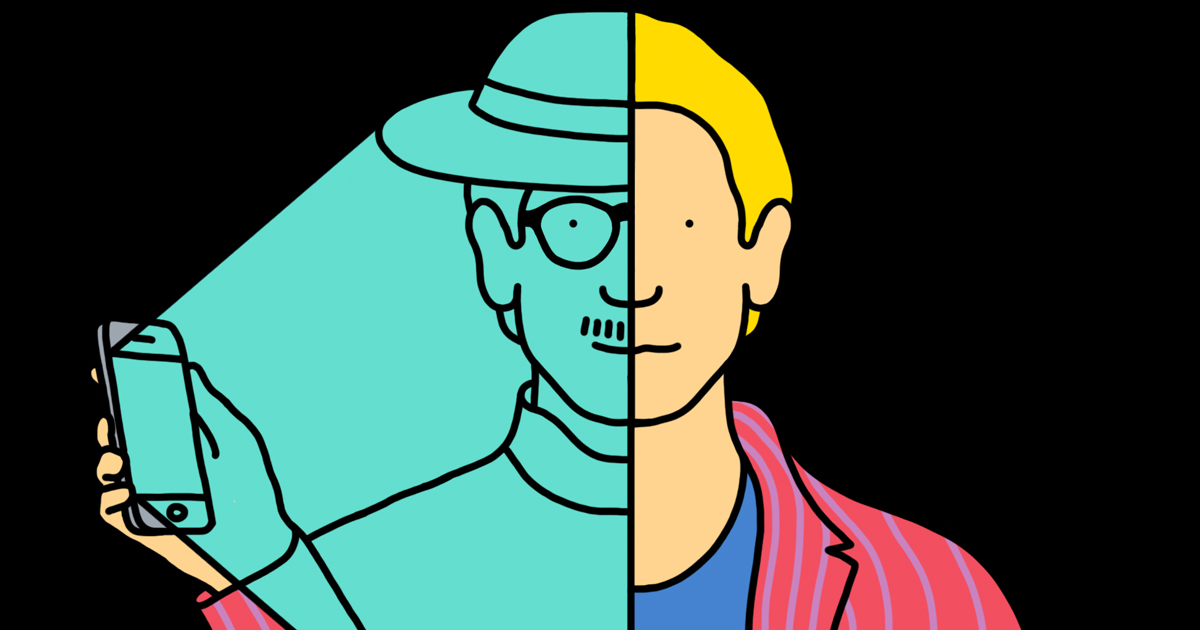

Über das Gesicht lässt sich ein Mensch genauso identifizieren wie über seinen Fingerabdruck. Das hat weitreichende Konsequenzen in der aufkommenden Überwachungsgesellschaft.

Wohl nur wenige Dinge verkörpern das Social Media-Zeitalter besser als Selfie-Posts. Wir teilen diese allgegenwärtigen Selbstporträts mit einem solchen Drang, dass man meint, wir würden aufhören zu existieren, wenn wir diese nicht ständig und in rascher Folge produzierten. Nehmen wir einen Ausflug an einen wunderschönen Strand: Wenn man die „Selfie-Sperre“ einschaltet und kein Bild von sich und dem Strand postet, hat der Ausflug dann überhaupt stattgefunden?

Selfies sind aus vielen Gründen zu einer kulturellen Obsession geworden. Sie bringen Spaß. Sie sind leicht zu teilen. Sie sind selbstreferenziell. Und meisten sind sie harmlos. Doch gibt es einen Haken an der Sache: Jedes Mal, wenn wir ein Selfie ins Internet stellen, nehmen wir in Kauf, dass neuartige Überwachungstechnologien uns tracken.

Bis vor kurzem war die Besorgnis über die nichtbehördliche Verwendung von Gesichtserkennungstechnologien noch eine eher theoretische Angelegenheit. Nur wenige Unternehmen waren in der Lage, ausreichend große Namen/Gesichts-Datenbanken anzulegen, um größere Teile der Bevölkerung durch einen Gesichtsscan zu identifizieren, und diese Unternehmen hatten wenig Interesse daran, die Technologie auf eine Weise zu nutzen, die in die Privatsphäre vordringt. Die Verknüpfung von Gesicht und Namen in einer Datenbank ist für Unternehmen zu wertvoll, als dass sie diese mit anderen teilen würden, die Datenschützer stehen dieser Technologie im Allgemeinen misstrauisch gegenüber und die Benutzungsbedingungen der meisten Webseiten verbieten die für den Aufbau einer Datenbank, deren Größe einen Datenschutz-Alarm auslösen würde, erforderliche automatische Informationserfassung.

Leider ändert sich diese Situation. Die Technologiebranche sendet Signale aus, dass sie neue Produkte zur Gesichtserkennung auf den Markt bringen und die große Sorge hinsichtlich der Möglichkeit zur Personenidentifizierung zerstreuen will. Sie spielt dabei nicht nur die bedeutende Rolle von biometrischen Daten in modernen Datensicherheitsstrategien herunter, sondern bestreitet auch, wenn sie dies nicht sogar explizit leugnet, den hohen Wert von Obskurität in unserem Alltagsleben.

Dieses Problem ist ein Grund dafür, warum neun öffentliche Interessengemeinschaften sich jüngst aus den Verhandlungen der amerikanischen Telekommunikationsbehörde NTIA zurückgezogen haben, in denen mit Vertretern der Industrie über einen freiwilligen Verhaltenskodex und Beschränkungen für Gesichtserkennungssoftware in den Vereinigten Staaten diskutiert wird. Die Gespräche laufen seit 2014 und sind Teil eines breiten Ansatzes, einheitlichere und allgemeingültigere Datenschutzregelungen in den USA einzuführen – nach dem Vorbild weit reichenden Datenschutzes in europäischen Ländern.

Der Grundproblem besteht für die Verfechter eines umfangreicheren Datenschutzes darin, dass die Technologieunternehmen und Lobbyisten keine allgemeine Regelung (mit Ausnahmemöglichkeiten) wünschen, nach denen Unternehmen eine vorherige Zustimmung für das Scannen von Gesichtern und die Verknüpfung mit einem Personennamen einholen müssen. Das ist nicht neu. Bereits 2012 wurde in einem Best Practices Report der Zulassungsbehörde eine App diskutiert, die mithilfe von Gesichtserkennung fremde Menschen identifiziert. In dem Bericht wurde empfohlen, die Verwendung dieser App auf Personen zu beschränken, die diesen Service nutzen wollen.

Nach Ansicht von Alvaro Bedoya, Executive Director des Center on Privacy & Technology an der Georgetown Law School und regelmäßiger Teilnehmer dieser Gespräche, drängen ökonomische Interessen die Industrie dazu, eine kompromisslose Haltung einzunehmen.

„Ich glaube viele Unternehmen sehen einen Vorteil in der Verwendung von Gesichtserkennung, um Menschen abhängig von Alter, Geschlecht und Ethnie gezielte Werbung anzubieten. Der Einzelhandel kann es zur Identifizierung von VIP nutzen, von bekannten Ladendieben oder sonstigen unerwünschten Kunden – wie „bekannte Problempersonen“, so der Wissenschaftler. „Sie besitzen ein finanzielles Interesse daran, die Gesichtserkennung in einem nicht regulierten, gesetzesfreien Raum zu belassen… Ich denke, dass diese finanziellen Interessen hinter dem Widerstand der Industrie in diesen Gesprächen stehen."

Kurz, die in den Vereinigten Staaten zur Überwachungspolitik tobenden Kämpfe zeigen, wie ein freier Markt einen ungesunden Appetit auf ausbeuterische digitale Technologien fördert.

Bislang verlangen nur wenige US-Bundesstaaten von Unternehmen, dass diese die vorherige Zustimmung zum Sammeln und Verwenden biometrischer Daten wie Gesichtsmerkmale einholen. In Europa existieren dagegen weit schärfere Regeln für die Gesichtserkennung. Doch angesichts ständiger Änderungen im Datenschutzrecht stellt die Gesichtserkennung in beiden Rechtssystemen immer noch einen gewissen Graubereich dar.

Umso wichtiger ist es daher, dass die Öffentlichkeit über klare Kriterien zur Bewertung der in der Endfassung des Verhaltenskodexes enthaltenen Forderungen verfügt. Aus unserer Sicht sollte dabei eine Frage im Vordergrund stehen. Berücksichtigt der Kodex tatsächlich das Problem der verringerten Obskurität – die persönlichen und sozialen Auswirkungen der Tatsache, dass sich der Aufwand und die Ausgaben, die erforderlich sind, um festzulegen, was einen Menschen ausmacht und wie er aussieht, drastisch verringern? Falls nicht, dient er nicht dem Schutz der Öffentlichkeit und sollte entsprechend neu verhandelt werden.

Die Technologiebranche wird versuchen, die Frage der Obskurität zu umgehen. Wir vermuten, dass ihr Plädoyer zugunsten einer uneingeschränkten und weitreichenden Nutzung von Gesichtserkennung auf der Tatsache beruhen wird, dass der Name und das Gesicht mit das Öffentlichste einer Person sind. In den USA und in Europa zeigen Menschen ihr Gesicht, wenn sie sich in der Öffentlichkeit bewegen. Es gibt Ausnahmen – Burkas, Skimasken oder Verkleidungen – aber diese stellen nicht die Regel dar.

Und wenn Menschen sich mit anderen in der Öffentlichkeit unterhalten, nennen sie in der Regel Vornamen und/oder Nachnamen. Auch das trifft natürlich nicht immer zu. Manchmal unterhält man sich mit jemandem, ohne dass Namen fallen. In anderen Fällen genügen Spitznamen. Aber niemand wird – außer in einer unpassenden Situation – die Stirn runzeln, wenn man „Hi John!“ oder „Hello Jane!“ ruft.

Oberflächlich betrachtet scheinen die beiden wichtigsten Analysemerkmale der Gesichtserkennungstechnologie – Name und Gesicht – also alles anderes als privat, insbesondere im Vergleich zu den sorgfältig gehüteten Sozialversicherungsnummern. Und, seien wir ehrlich, auch Freunde werden diese hochpersönlichen Daten nicht in einem direkten Gespräch austauschen. Viele Menschen legen öffentlich einsehbare Onlineprofile an, die genau diese Merkmale enthalten. LinkedIn, Unternehmensorganigramme und viele andere Portale zeigen der Welt, wie eine Person aussieht und welcher Name dazugehört.

Da Gesichter einzigartig sind, lässt sich „die Erkennbarkeit eines Gesichts selbst durch grundlegende Veränderungen nur schwer verringern” – warum also scheinen die Menschen über deren öffentliche Verbreitung so wenig besorgt? Die Antwort ist einfach. Die Normen, die unsere Einstellung zur Verknüpfung Name-Gesicht bestimmen entwickelten sich in Zeiten, in denen die Identifizierung von Fremde noch schwierig war. Der Mensch besitz ein begrenztes Erinnerungsvermögen und eine begrenzte Bereitschaft, sich anderen zu zeigen. Tatsächlich haben wir uns angewohnt, auf die Tatsache zu vertrauen, dass es selbst mitten in der Öffentlichkeit Bereiche von Obskurität gibt, in denen wir uns gewissermaßen verbergen können. Und somit gab es auch wenig Grund zur Sorge, dass unsere Präsenz in Informationen übersetzt wird, die langfristig gespeichert, schnell abgerufen und analysiert werden können.

Allgegenwärtige und uneingeschränkte Gesichtserkennungstechnologien würden diese seit langem geltende Annahme grundlegend verändern. Sie würden sie vollständig zerstören. In der „brave new world“ müssten wir davon ausgehen, dass wir überall identifiziert werden können. Als Ergebnis würde es zwei unerwünschten Entwicklungen kommen. Wir müssten unsere Niederlage eingestehen und dem Verlust der Kontrolle über die uns identifizierenden Bilder und Worte zustimmen. Oder wir würden dazu gezwungen, aggressive – vielleicht paranoide – Risikomanagementstrategien zu verfolgen.

Um uns zu überzeugen und eine Gegenreaktion mit der Forderung nach restriktivem Datenschutz zu reduzieren, wird die Industrie vermutlich zwei unterschiedliche Dinge miteinander verschmelzen wollen: das Gesicht und den „Gesichtsabdruck“ („faceprint“), den die Gesichtserkennungstechnologie verwendet. Ein Gesicht ist nicht skalierbar, ein Gesichtsabdruck hingegen schon. Eine Maschine kann diesen lesen. Ist ein Gesicht erst einmal in Datenpunkte konvertiert und maschinenlesbar, dann hört es auf, ein öffentlich sichtbarer Teil unseres Selbst zu sein, den wir anderen freiwillig zeigen. Es wird zu einer Ressource, über die andere bestimmen.

Gesicht und Gesichtsabdruck müssen voneinander getrennt werden, da sie zwei datenschutzrechtlich hohen Gütern ähneln: unserem Ausweis und unseren persönlichen Erkennungsmerkmalen.

Wir nutzen zunehmend Daten unseres Gesichts, um auf Smartphones und in Nutzerkonten unsere Identität zu authentifizieren. Das ist Grund genug, gegenüber der Verbreitung von Gesichtserkennungstechnologien und dem Aufbau von Namen/Gesichts-Datenbanken skeptisch zu bleiben. Wie mit Passwörtern kann auch mit „faceprints“ Missbrauch betrieben werden. Sie stellen ein Datensicherheitsrisiko dar.

Doch können unsere „faceprints“, wie Fingerabdrücke, auch als Überwachungsmerkmale dienen, die Überwacher direkt zu uns führen – wie eine Spur von Brotkrumen, die der Regen nicht verwäscht. Diese potenzielle Macht kann die fundamentalen Grundregeln unseres Miteinanders in der Öffentlichkeit erschüttern. Oft genug können wir uns nicht einmal an die Gesichter der Menschen erinnern, die neben uns im Restaurant, im Flugzeug oder sonst wo saßen. Das gibt uns eine gewissen Freiheit, uns frei zu bewegen, froh darüber, dass Urteile über uns ebenso spontan wie kurzfristig bleiben können, und wir behalten im Wesentlichen die Macht darüber, was Menschen über unser privates Leben erfahren. Nur ein Beispiel für diese Folgen: Wenn Gemeindemitglieder anfangen, in die Kirche zu gehen, weil sie Angst haben, eine Gesichtserkennung könnte ihre Abwesenheit belegen, müssen wir uns wirklich fragen, wer von diesen Technologien profitiert und auf welche Weise.

Die Skepsis gegenüber dem Einsatz von Gesichtserkennungstechnologien durch die Industrie bleibt gerechtfertigt. Aber der Druck seitens Öffentlichkeit, Anwälten und Gesetzgebern könnte die Industrie dazu bewegen, von dem Mythos abzulassen, dass das Zeigen des eigenen Gesichts in der Öffentlichkeit das Gleiche ist wie die einfache Identifizierung an jedem beliebigen Ort, an dem man sich befindet. Ausweise und Erkennungsmerkmale von Menschen dürfen nicht einfach gesammelt und verbreitet werden. Das muss auch für unsere Gesichtsabdrücke gelten.

Über die Autoren:

Evan Selinger ist Professor für Philosophie am Rochester Institute of Technology und leitet die Abteilung Research Communications, Community & Ethics am Center for Media, Arts, Games, Interaction, and Creativity (MAGIC). Zusammen mit Brett Frischmann ist er Ko-Autor des in Kürze bei Cambridge University Press erscheinenden Buches Being Human in the 21st Century.

Woodrow Hartzog ist Associate Professor an der Cumberland School of Law der Samford University und forscht dort am Center for Internet and Society. In Kürze erscheint bei Harvard University Press sein Buch Privacy’s Blueprint: The Battle to Control the Design of New Technologies.

Aus dem Englischen übersetzt von Bernd Weiß

Illustration: Jan Buchczik

Bits von mir

Wie nah kommt personalisierte Online-Werbung unserer realen Persönlichkeit? Die Journalistin Sara M. Watson beschreibt eine befremdliche Begegnung mit...

Das kontrollierte Ich

Wo entsteht eigentlich das menschliche "Ich"-Gefühl? Ein Essay des Philosophen Thomas Metzinger.

Grenzen des Ichs

Das grenzenlose Selbst: Dr. Thomas Binder geht für das SCHIRN MAGAZIN der Frage nach, wie begrenzt das Ich von Führungskräften ist.

Die selbsterfüllende Prophezeiung

Algorithmen analysieren die menschliche Identität bisher nur aus ökonomischen Gründen. Das Ergebnis ist gefährlich weit weg von unserer Realität.

Das Gesicht verlieren

Das menschliche Gesicht übernimmt viele wichtige Funktionen. Ein Kontrollverlust hat tiefreichende Konsequenzen.