Wer war Suzanne Duchamp? Ingrid Pfeiffer und Talia Kwartler im Gespräch

11.09.2025

13 min Lesezeit

Der Name Duchamp ist wohl den meisten Kunstinteressierten vertraut, doch nur die wenigsten verbinden ihn mit der Künstlerin Suzanne Duchamp. Was für eine Person und Kunst sich hinter diesem Namen verbirgt – und in welchem Verhältnis sie zu ihrem prominenten Bruder Marcel Duchamp stand – verraten die Kuratorinnen Talia Kwartler und Ingrid Pfeiffer im Interview.

Heute möchten wir über Suzanne Duchamp als Künstlerin sprechen. In der SCHIRN haben wir zahlreiche Ausstellungen gezeigt, die deutlich machen, dass es in der Geschichte so viele großartige weibliche Kunstschaffende gab – wir müssen sie nur (wieder)entdecken: etwa die „Impressionistinnen“ (2008), die „Sturm-Frauen“ (2015/2016) (im Expressionismus) oder die „Fantastischen Frauen“ (2020) (im Surrealismus). Duchamp allerdings unterscheidet sich nach meinem Eindruck vom Großteil dieser Künstlerinnen. Könntest du etwas über ihren Charakter sagen?

Talia Kwartler

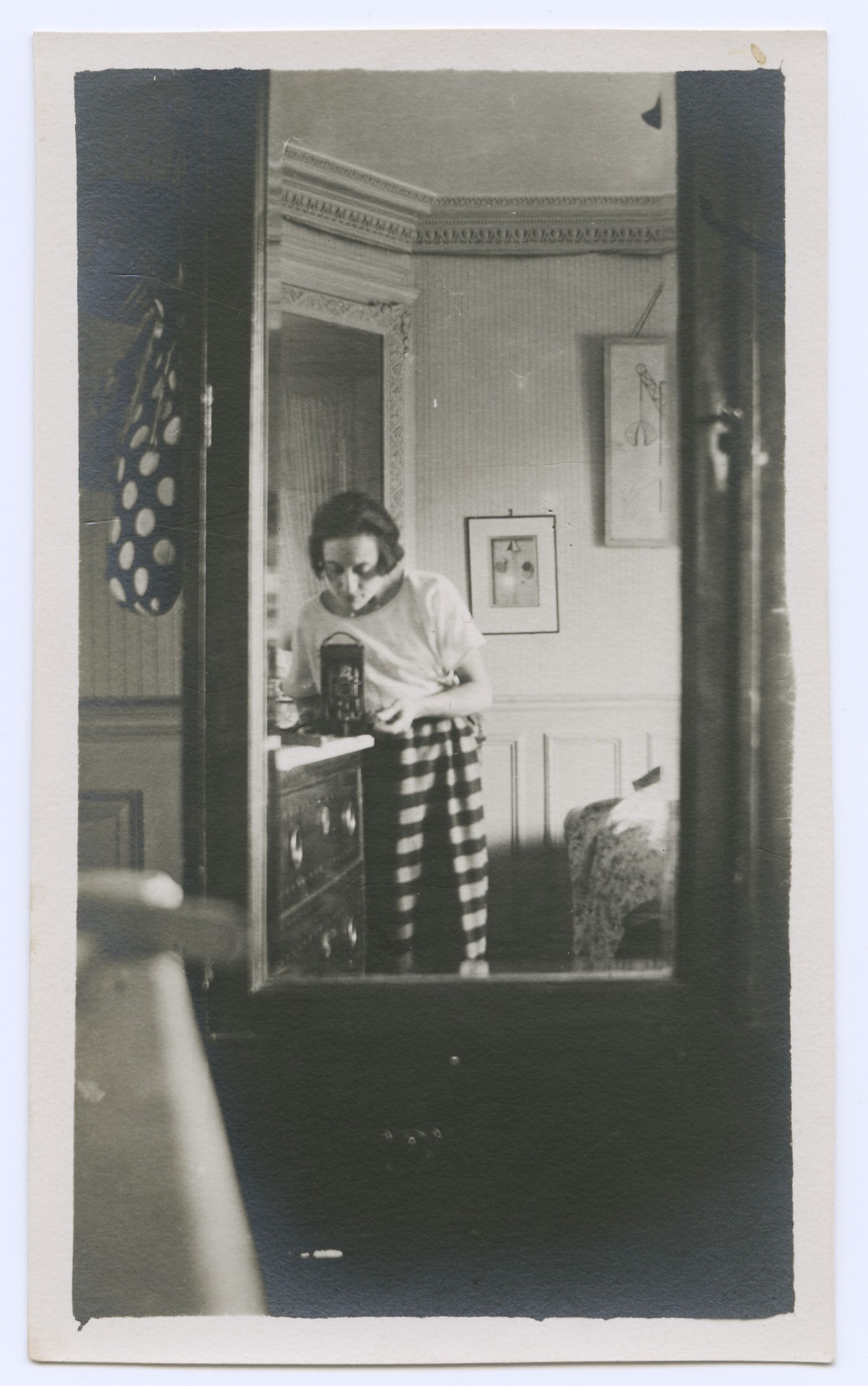

Ich freue mich, mit dieser Frage zu beginnen, denn sie führt uns geradewegs zu dem Rätsel, vor dem wir stehen, wenn wir uns Suzanne Duchamp aus heutiger Perspektive nähern möchten. Sie hinterließ nur sehr wenige persönliche Aufzeichnungen, und es sind keine Tagebücher erhalten, die genauen Aufschluss über ihre Geisteshaltung oder ihre künstlerische Herangehensweise geben. Ihre Briefe sind verstreut in Archiven in ganz Europa und den Vereinigten Staaten – aus ihnen können wir mehr darüber erfahren, wer sie als Person war. Duchamp war ein starker Charakter mit einem spielerischen Sinn für Humor. Diesen Aspekt ihres Wesens entdecken wir auch in den Fotografien, die sie von sich selbst, ihrer Familie und ihren Freund*innen aufgenommen hat; sie machen einen bedeutenden Teil des von ihr hinterlassenen persönlichen Archivs aus. Und doch ist sie eine Künstlerin, die sich nur schwer fassen lässt. Anscheinend hat sie mit voller Absicht dafür gesorgt, dass Facetten ihrer Person geheimnisvoll und unerklärlich bleiben.

Suzanne Duchamp trat offenbar recht selbstbewusst auf. Von Anfang an erfuhr sie viel Unterstützung durch ihre Familie und konnte eine Karriere als Künstlerin beginnen. Mit Hindernissen hatte sie weniger zu kämpfen. Das finde ich für die damalige Zeit höchst ungewöhnlich.

Talia Kwartler

Ihr Selbstvertrauen erkennen wir etwa in der Weise, wie sich Suzanne Duchamp auf Fotografien präsentierte, vor allem in ihren Selbstporträts. In ihrer Entscheidung, Künstlerin zu werden, wurde sie von ihrer Familie durchaus bestärkt. Dies war zum Teil auch dem Umstand zu verdanken, dass ihre drei älteren Brüder – Jacques Villon (1875–1963), Raymond Duchamp-Villon (1876–1918) und Marcel Duchamp (1887–1968) – zuvor bereits beschlossen hatten, einen künstlerischen Weg einzuschlagen. Ihr Vater Eugène Duchamp war als Notar in Blainville-Crevon in der Normandie tätig, doch aufgewachsen waren die Geschwister in einem kreativen Umfeld: Die Mutter Lucie Duchamp besaß Kunstwerke ihres Vaters Émile Nicolle, eines bekannten Malers und Grafikers, die im Haus der Familie hingen. Anfangs widersetzte sich Eugène noch dem Wunsch seiner ältesten Söhne, den Künstlerberuf zu ergreifen. Daher entschieden Villon und Duchamp-Villon auch, Pseudonyme anzunehmen, um sich selbst einen Namen zu machen. Als Marcel und Suzanne dann ebenfalls einen künstlerischen Werdegang anstrebten, gab der Vater seinen Widerstand auf und unterstützte sie. Nach dem Übergang in den Ruhestand 1905 zog Eugène zusammen mit seiner Frau und seinen drei Töchtern Suzanne, Magdeleine und Yvonne nach Rouen, wo sich Suzanne an der École des Beaux-Arts einschrieb. Mit den Pariser Avantgardekreisen kam sie über ihre älteren Brüder in Berührung, die dort lebten. Auch wenn es Suzanne Duchamp gelungen war, Künstlerin zu werden, sah sie sich dennoch mit gesellschaftlichen Erwartungen konfrontiert, die zu jener Zeit an Frauen gestellt wurden. Im August 1911 heiratete sie den Apotheker Charles Desmares aus Rouen und arbeitete auch in seiner Apotheke, bis zur Scheidung im Februar 1913. Anschließend ging sie nach Paris.

War Suzanne Duchamp denn bewusst, wie viel Glück sie hatte im Vergleich zu anderen Künstlerinnen? Oder hat sie sich darüber beschwert, dass ihr weniger Anerkennung zuteilwurde als ihren Brüdern und ihrem Ehemann, dem Künstler Jean Crotti?

Talia Kwartler

Ob sich Suzanne Duchamp über diese glücklichen Fügungen im Klaren war, können wir nicht sagen. Es begann ja schon damit, dass sie in eine künstlerisch veranlagte (und vermögende) Familie hineingeboren wurde. Die enge Verbindung zwischen den Geschwistern, die zeitlebens Bestand hatte, spricht dafür, dass sie den Geist der Geschwisterlichkeit auf persönlicher und beruflicher Ebene zu würdigen wussten. Auch wenn offen bleibt, ob Duchamp sich selbst glücklich schätzte, so wissen wir doch, dass sie sich nicht ernsthaft – zumindest nicht in schriftlicher Form – darüber beklagte, weniger Anerkennung zu finden als ihre Brüder und ihr Ehemann. Es war damals ja nichts Ungewöhnliches, dass der männliche Part moderner Künstler*innenpaare mehr Aufmerksamkeit erhielt als der weibliche (man denke etwa an Sonia und Robert Delaunay oder an Sophie Taeuber-Arp und Jean [Hans] Arp). Und im Zusammenhang mit Dada hat Marcel Duchamp eine wichtige Rolle dafür gespielt, dass Suzanne früh in Historisierungen der Bewegung, um die er sich in den 1950er- und 1960er-Jahren bemühte, einbezogen wurde. Wir sehen also: Das Glück und familiäre Unterstützung haben Duchamp ihr Leben lang begleitet.

Suzanne Duchamp war Teil eines künstlerisch arbeitenden Paars, wie es typisch war für Künstlerinnen dieser Zeit. Doch ihre Partnerschaft mit Jean Crotti war anscheinend von beidseitiger Unterstützung geprägt. Kannst du uns mehr über ihn erzählen?

Talia Kwartler

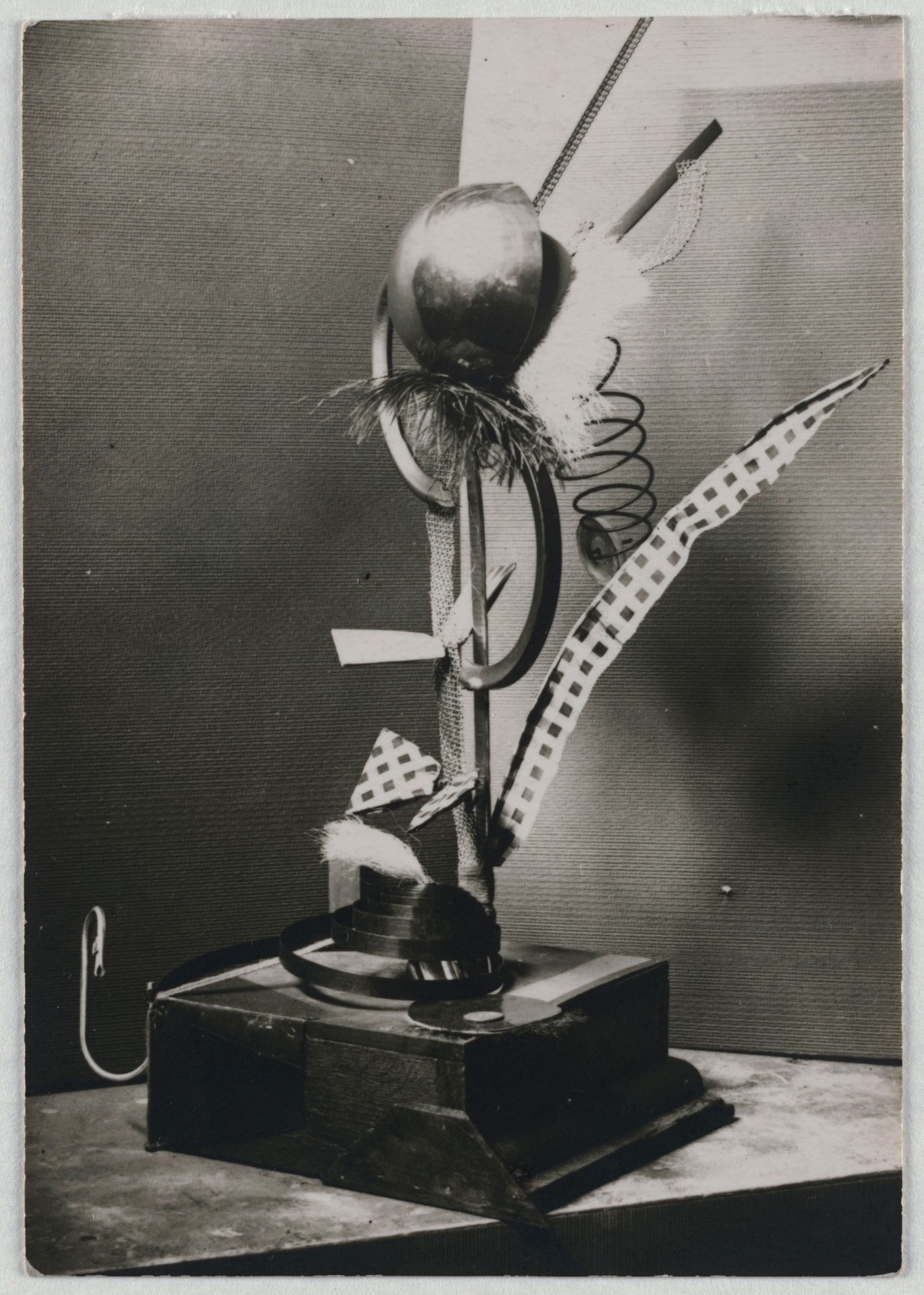

Im Gegensatz zu seiner Frau führte Jean Crotti mehrere Tagebücher und Notizhefte. Darin findet sich auch ein unveröffentlichter autobiografischer Text mit dem Titel „Ma Vie“ (Mein Leben), der in den Archives of American Art in Washington, D.C. verwahrt wird. Aus diesen Unterlagen geht deutlich hervor, dass Crotti das Augenmerk in seinen Schriften vor allem auf sich selbst richtete. Doch vermitteln ihr Briefwechsel und ihre persönlichen Fotos den Eindruck, dass die Ehe von Duchamp und Crotti von gegenseitiger Unterstützung und Wertschätzung geprägt war. In vertrauensvoller Zusammenarbeit gründeten sie ihre eigene künstlerische Bewegung „Tabu“, die sie im April 1921 in einer Ausstellung in der Pariser Galerie Montaigne vorstellten. Nach dem Bruch des Paares mit Dada 1921 präsentierten beide ihre Werke noch ein weiteres Mal gemeinsam – im November 1923 in der Galerie Paul Guillaume in Paris. Anschließend trennten sich aber ihre künstlerischen Wege, denn sie entwickelten jeweils individuelle Malweisen. Duchamps Arbeiten der Post-Dada-Zeit sind stilistisch abwechslungsreicher und unverkennbar figurativ; sie wahren auch den pointierten Humor, den sich die Künstlerin während ihrer Verbindung mit Dada angeeignet hatte. Crottis Kunst hingegen bewegt sich zwischen Abstraktion und Figuration, zeigt oftmals Andeutungen von Köpfen oder Körpern in abstrakt gehaltenen Umgebungen. Interessant ist, dass Duchamp in ihrer Malerei nach Crottis Tod 1958 – fünf Jahre vor Duchamp – zur Abstraktion zurückkehrte. Beide hatten ja seit den frühen 1920er-Jahren ein Atelier in Neuilly-sur-Seine miteinander geteilt, vielleicht bedeutete sein Tod für sie da in gewisser Hinsicht auch eine Befreiung. In den letzten Jahren ihres Lebens hat sich Duchamp noch mit großem Engagement für Crottis künstlerischen Nachlass eingesetzt.

Bevor du 2018 die Arbeit an deiner Doktorarbeit zum Thema Suzanne Duchamp und Dada am University College London aufgenommen hast, hattest du dich ja intensiver mit ihrem Werk beschäftigt, und zwar während der Vorbereitung der Ausstellung „Francis Picabia: Our Heads Are Round so Our Thoughts Can Change Direction“ (2016/2017) im Museum of Modern Art in New York. Stimmt es denn, dass Francis Picabia nicht nur den größten künstlerischen Einfluss auf Suzanne Duchamp selbst, sondern auch auf ihren Ehemann Jean Crotti ausgeübt hat?

Talia Kwartler

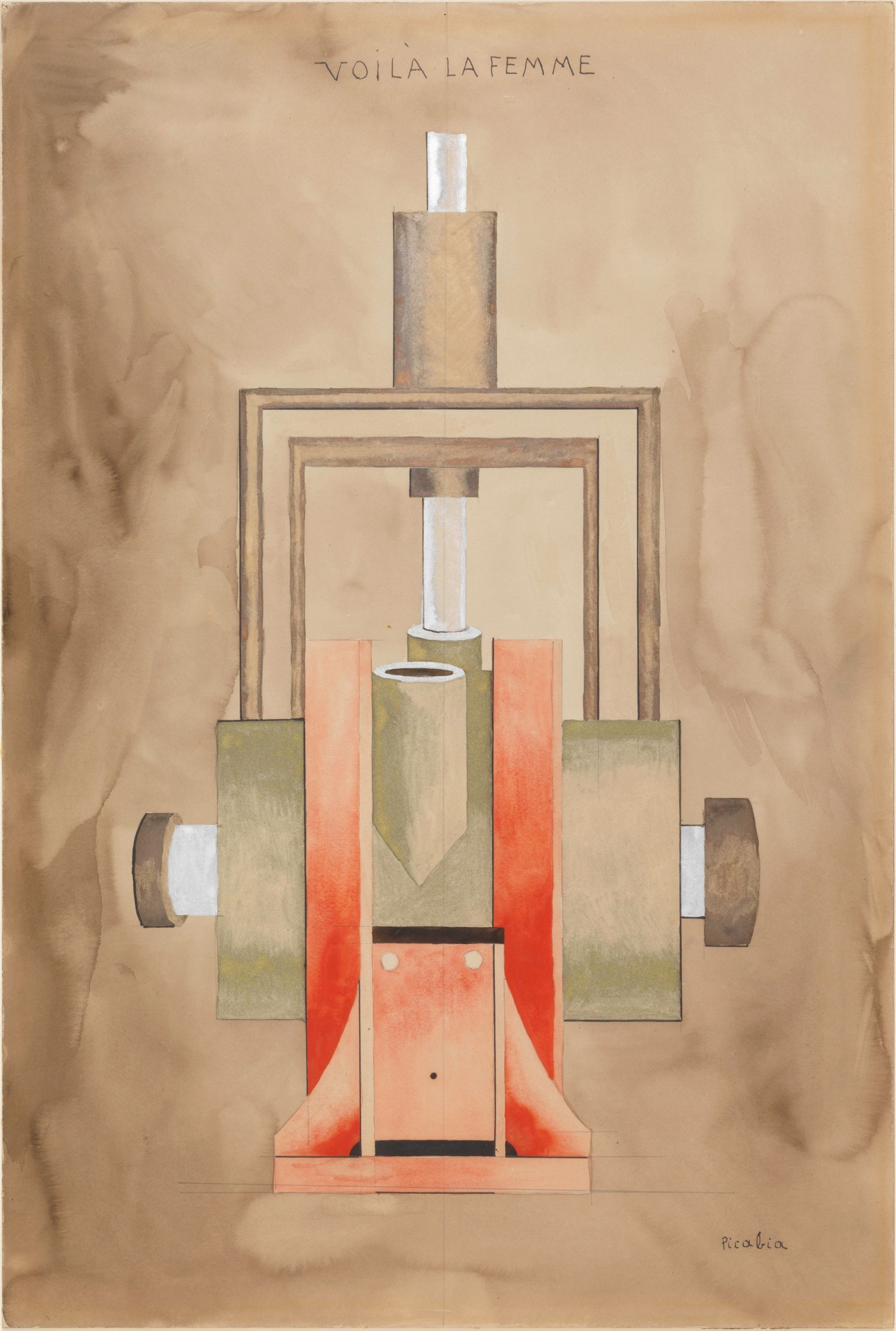

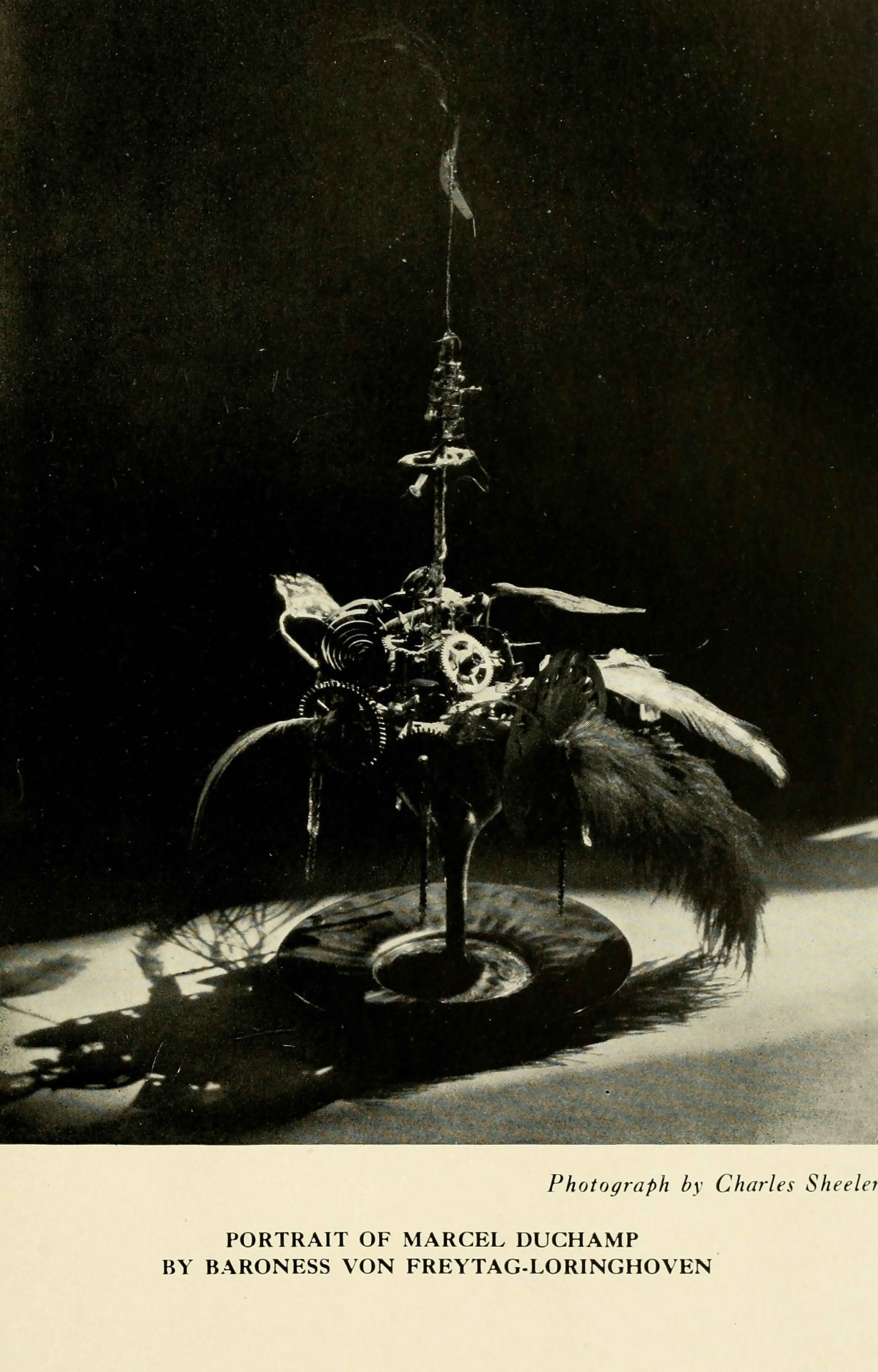

Schon früh war ich der Ansicht, dass Francis Picabia einen spannenden Einstieg in das Werk von Suzanne Duchamp abgeben würde – nicht nur wegen ihrer Freundschaft und ihrer Zusammenarbeit, sondern auch deshalb, weil sich so die Möglichkeit ergab, einen Schritt von den um Marcel Duchamp kreisenden Erzählungen über sie wegzugehen. Durch meine mehrjährige Mitarbeit an den Vorbereitungen zur Francis-Picabia-Retrospektive im MoMA war ich bereits vertraut mit Suzanne Duchamps Beiträgen zur Dada-Bewegung. Besonders fasziniert hatte mich Picabias despektierliche Äußerung über sie, die er im Februar 1920 in seiner Zeitschrift 391 abdruckte: „Suzanne Duchamp macht intelligentere Dinge, als zu malen.“ Dies übernahm ich auch als Titel für meine Dissertationsschrift, denn es schloss sich für mich sofort die Frage an: Was bedeutete das also für Suzanne Duchamp, dass sie gescheitere Dinge tat, als zu malen? Dies wiederum veranlasste mich zu einer genaueren Untersuchung, in welcher Weise sie das Potenzial der Malerei ausgelotet und sich ein umfassendes künstlerisches Medium unter Einbeziehung verschiedener kreativer, wissenschaftlicher und technologischer Bereiche erschlossen hat. Von Anfang an hat mich die Betrachtung von Einflussnahme weniger interessiert, als vielmehr dem dynamischen Dialog nachzuspüren, den Suzanne Duchamp mit mehreren ihr damals eng verbundenen Künstler*innen führte. Von zentraler Bedeutung ist hier Picabia, aber auch Marcel Duchamp und Crotti. Wenn es um die Einordnung künstlerischer Wirkung geht, so wird Suzanne Duchamp letztlich als eine Künstlerin dargestellt, die beeinflusst wurde, selbst aber keinen Einfluss ausgeübt hat. Und lesen wir historische Texte über Dadaistinnen wie Beatrice Wood, Elsa von Freytag-Loringhoven, Hannah Höch oder Sophie Taeuber-Arp, so finden wir dort eine ähnlich negative Einschätzung hinsichtlich ihrer Wirkungskraft, was ihre künstlerischen Beiträge herabwürdigt. Das ist ein wichtiger Aspekt dessen, was ich mit meiner Arbeit zu verändern hoffe.

Was hat Francis Picabia denn ausgezeichnet? Warum war er für viele Künstler*innen so wichtig?

Talia Kwartler

Francis Picabia war eine äußerst innovative, charismatische und intensive Persönlichkeit. Er ist berühmt für das Zitat: „Willst du saubere Ideen haben, dann wechsele sie so oft wie Hemden.“ Tatsächlich hat er seine Ideen so häufig gewechselt wie seine Freund*innen, Partner*innen, Domizile und künstlerischen Herangehensweisen. Während seiner Dada-Zeit war Picabia eine wichtige verbindende Figur für das Kollektiv – sowohl aufgrund seiner Ideen wie auch seiner zahlreichen Umzüge (von Paris nach New York, Barcelona, Zürich und wieder zurück nach Paris), wobei er die dadaistischen Prinzipien jeweils weitertrug. Die von ihm 1917 in Barcelona gegründete Zeitschrift 391, die er bis 1924 in New York, Zürich und Paris herausbrachte (in den späteren Jahren allerdings nur noch sporadisch), bot der Dada-Gruppe und auch darüber hinaus eine wichtige Plattform für kreative Zusammenarbeit und Austausch.

Francis Picabia verließ Dada um 1921, zur selben Zeit wie auch Suzanne Duchamp und Jean Crotti. Könnte das einen wichtigen Einfluss gehabt haben?

Talia Kwartler

Francis Picabia hat sich vom Dadaismus öffentlich losgesagt in einem Artikel, den er im Mai 1921 in der Zeitung „Comœdia“ veröffentlichte. Interessanterweise hatten Suzanne Duchamp und Jean Crotti da bereits einen Monat zuvor in der Galerie Montaigne ihre Werke unter dem Label „Tabu“ ausgestellt, nicht Dada. Die drei Künstler*innen standen sich damals sehr nahe, verbrachten viel Zeit miteinander und mit Germaine Everling, Picabias damaliger Partnerin. Dada-Forscher wie Michel Sanouillet haben Picabia zwar als Mitinitiator von Tabu bezeichnet, doch ein Blick auf die genaue zeitliche Abfolge spricht dafür, dass die Trennung von Dada durch die befreundeten Künstler*innen gemeinsam vollzogen wurde.

Was hast du gelernt während der Vorbereitung von „Suzanne Duchamp: Retrospektive“?

Talia Kwartler

Mir wurde wieder einmal bewusst, wie wichtig doch die Betrachtung weniger bekannter Kunstwerke im Original ist. Als ich 2019 zusammen mit Cathérine Hug vom Kunsthaus Zürich an der Retrospektive zu arbeiten begann, hatte ich bereits eine große Anzahl von Werken Suzanne Duchamps aus der Zeit gesehen, als sie noch Teil der Dada-Gruppe war, außerdem einige ihrer kubistischen Gemälde und – in einer Ausstellung in der New Yorker Galerie von Francis Naumann 2016 – auch später entstandene Aquarelle. Doch blieben die Gemälde, die Duchamp in der zweiten Hälfte ihrer künstlerischen Karriere geschaffen hatte, weitgehend ein Mysterium für mich, angesichts eines absoluten Mangels an Informationen über sie. Diese Werke kannte ich überwiegend aus qualitativ sehr schlechten Reproduktionen der ArtNet-Auktionsergebnisse, die ihnen keineswegs gerecht wurden. Die alten Aufnahmen tragen meiner Meinung nach dazu bei, dass diese Arbeiten keine weitere Beachtung erfahren. Während der Vorbereitung der aktuellen Ausstellung, die sich von einer Fokussierung auf Dada zu einer umfassenden Retrospektive ausweitete, gelangten Cathérine und ich zu der Überzeugung, dass es umso wichtiger ist, die zweite Hälfte von Duchamps Werdegang zu thematisieren und dem Publikum einen vollständigen Überblick über ihre Kunst und ihr Leben zu geben. Darum bemüht sich unsere Ausstellung mit Stationen in Zürich und Frankfurt als erste große Initiative in dieser Hinsicht. Dennoch gilt es, noch viele bedeutende Arbeiten Duchamps ausfindig zu machen – hierbei wird das Werkverzeichnis der Künstlerin, an dem die Association Duchamp Villon Crotti aktuell arbeitet, wichtige Hilfestellung leisten.

Hat sich denn dein Blick auf Suzanne Duchamp durch die Ausstellung geändert – und wenn ja, in welcher Weise?

Talia Kwartler

Aber ja! Suzanne Duchamp finde ich nun als Künstlerin sogar noch interessanter und spannender und werde mich weiterhin mit ihr beschäftigen. Das erging mir schon des Öfteren so: Je mehr ich über sie erfahre, desto mehr Fragen habe ich zu ihrer Kunst und desto mehr Arbeit folgt hieraus. Ich glaube, ich kann erst dann mit ihr abschließen, wenn ich keine Fragen mehr habe und es keine neuen Geheimnisse mehr zu lüften gibt.