Von Perlenvorhängen und Perspektivwechseln

21.10.2025

8 min Lesezeit

Stephanie Comilangs Einzelausstellung in der SCHIRN markiert ihren bisher größten Auftritt im deutschsprachigen Raum – und gibt Anlass zur näheren Betrachtung ihrer künstlerischen Praxis und ihres Werdegangs.

Lorem Ipsum

Stephanie Comilang wuchs als Tochter philippinischer Migrant*innen in Toronto auf. Ihre Eltern flohen in den 1970er-Jahren vor der instabilen politischen Lage während der Marcos-Diktatur aus dem pazifischen Inselstaat und bauten sich ein neues Leben in Kanada auf. Mit den Angehörigen der Diaspora und deren Nachfolge-Generationen teilt sie folglich das Schicksal eines Lebens zwischen den Welten. Für die künstlerische Auseinandersetzung mit (ihrer eigenen) Identität fand sie im Medium des Films ein geeignetes Ausdrucksmittel, nicht zuletzt aufgrund seiner narrativen Möglichkeiten. Als wegweisenden Einfluss nennt sie den philippinischen Regisseur Kidlat Tahimik. Dessen Kultfilm „Perfume Nightmare“ (1977) zeichnet ein kritisches Bild der westlichen Moderne – und veränderte Comilangs Blick auf die Welt nachhaltig, nachdem sie ihn im Jugendalter gesehen und kurz darauf von der einstigen Freundschaft zwischen ihrem Vater und dem Regisseur erfahren hatte. 2019 widmete sie dieser Entdeckung sogar eine filmische Arbeit: „It All Makes Sense“.

Science-Fiction trifft auf Dokumentation

Inspiriert von ihrem Vorbild entwickelt Comilang alternative Formen des Storytellings, wobei sie ihren eigenen Weg geht: Sie lässt nicht nur unterschiedliche, meist unterrepräsentierte Stimmen selbst zu Wort kommen, sondern engagiert für den Kameradreh auch lokale Akteur*innen, die sie über ihre persönlichen Netzwerke findet, egal wo. Sie bestärkt nicht-dominante Gemeinschaften, indem sie durch deren Sichtbarmachung ermächtigende Momente der Identifikation schafft. Trotz des dokumentarischen Charakters unterlaufen die multiperspektivischen Werke lineare Logiken – und wenden sich zugleich gegen patriarchal geprägte Narrative. Comilang selbst spricht von „Science-Fiction-Dokumentationen”.

Musik stellt darin ein charakteristisches Merkmal dar, das gezielt zum Einsatz kommt. Indem sie die sprunghaften Szenenwechsel geschickt mit Klängen verbindet, öffnen sich atmosphärische Räume, die das Publikum in den Bann ziehen. Hierbei mag sie auch von der (Berliner) Clubkultur inspiriert sein, deren musikalische Präsenz in ihrem Kurzfilm „Lumapit Sa Akin, Paraiso (Come to Me, Paradise)” von 2016 spürbar wird. Eine noch größere und sogar ausschlaggebende Rolle für ihr künstlerisches Schaffen spielen Musikvideos: Angetrieben von der Begeisterung für dieses Film-Genre übersprang sie am Ontario College of Art & Design in Toronto das Grundstudium und fokussierte sich direkt auf Medienkunst.

Da ihre Filmproduktionen mit hohen Kosten verbunden sind, konnte sie ihren eigenen Ansprüchen zu Karrierebeginn nach eigener Aussage kaum gerecht werden. Kurz nach ihrem Umzug nach Berlin vor über zehn Jahren setzte sie sich daher ein Ultimatum: „Ich war an einem Punkt angekommen, an dem ich dachte: Wenn ich dieses eine Stipendium nicht bekomme, höre ich mit der Kunst auf und werde Hebamme, meinem favorisierten Plan B.“ Sie erhielt die ersehnte Förderung – und mit dem daraus resultierenden Film „Lumapit Sa Akin, Paraiso (Come to Me, Paradise)”, der das Leben philippinischer Migrantinnen in Hong Kong beleuchtet, erzielte sie internationale Aufmerksamkeit. Spätestens nach dem Gewinn des Sobey Art Awards 2019, dem renommiertesten Kunstpreis Kanadas, gab es kein Zurück: Ihre Produktionen wurden zunehmend größer und sie entstehen seither im Auftrag namhafter Institutionen weltweit.

Auf der Suche nach Leben

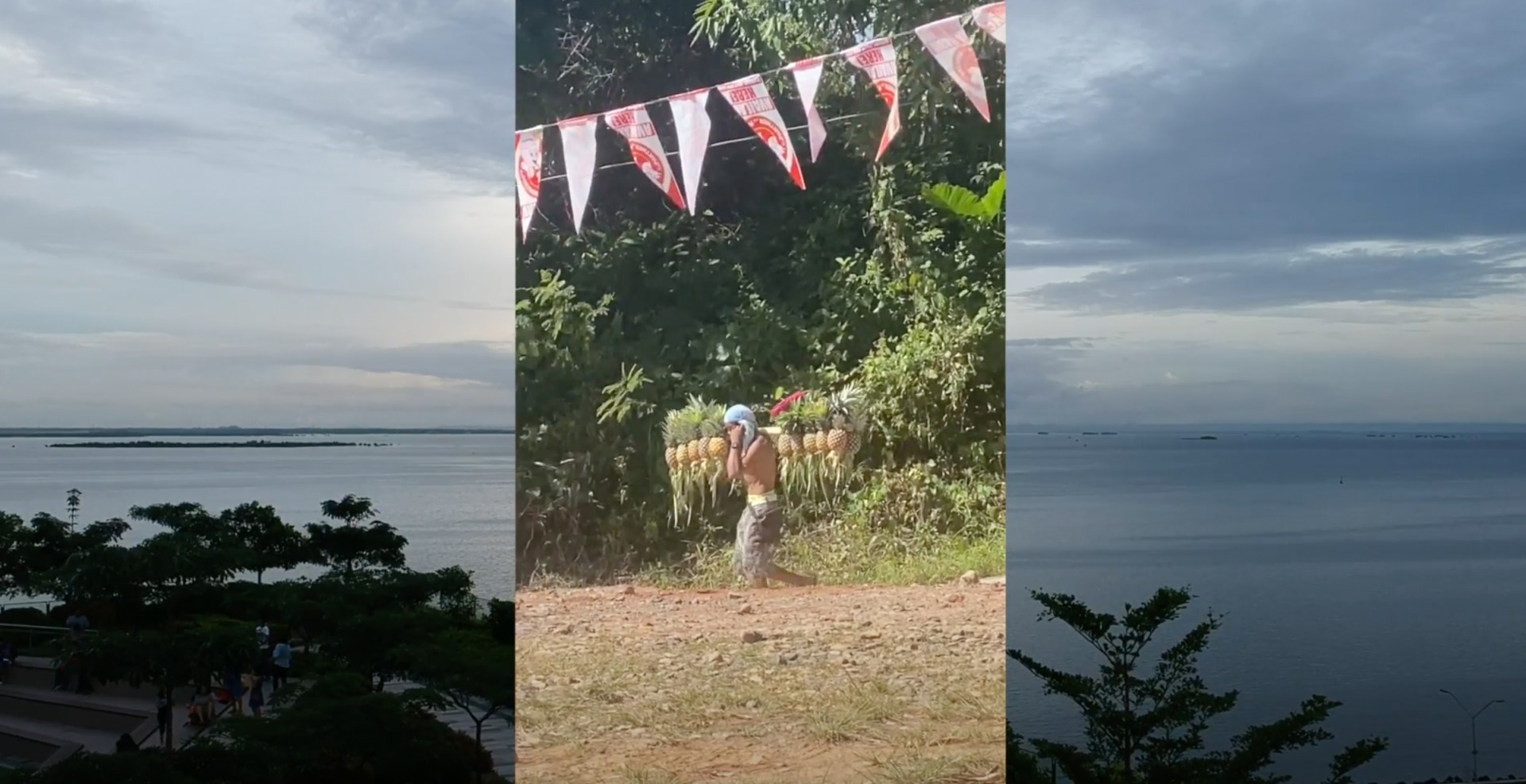

Da wäre beispielsweise ihr jüngster Werkkomplex, das filmische Diptychon „Search for Life“. Den ersten Teil entwickelte sie für ihre Einzelausstellung 2024 im Museo Thyssen-Bornemisza in Madrid, den nachfolgenden für die diesjährige Sharjah Biennale. Institutionelle Einladungen veranlassen Comilang zu intensiven Vor-Ort-Recherchen, wobei sie sich stets, wenn auch nicht ausschließlich, den jeweiligen philippinisch geprägten Communities annähert. Die SCHIRN vereint beide Filme nun erstmals an einem Ort und ermöglicht zugleich, nach vorheriger Station in New York, die Europa-Premiere des zweiten Teils.

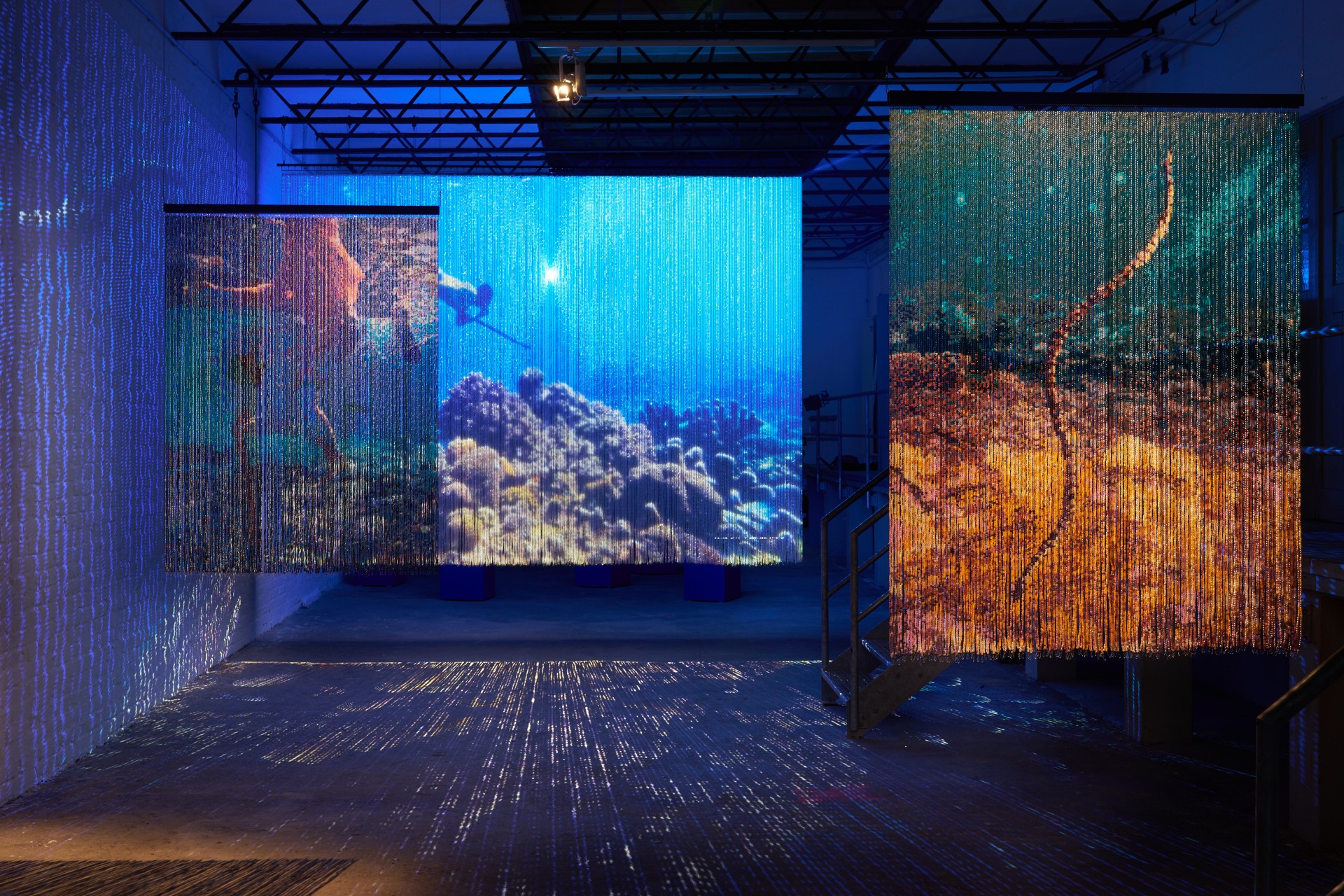

Für jeden Präsentationsort experimentiert die Künstlerin aufs Neue mit installativen Elementen. Während „Search for Life I“ raumspezifisch durch Spiegelwände mit den Perspektiven der Besucher*innen spielt und sie dabei sichtbar ins Werk integriert, projiziert sie „Search for Life II“ auf schimmernde, synthetische Perlenketten, die ein flirrendes, traumhaftes Bild erzeugen. Skulpturale Arbeiten, die mit den Bewegtbildern in Beziehung stehen, ergänzen die Inszenierungen. So wurden für die SCHIRN-Ausstellung etwa ausgewählte Standbilder des filmischen Materials auf frei hängende Perlenvorhänge übertragen. Dafür ließ Comilang die Motive in Pixel auflösen, die Perlen in den entsprechenden Farben einfärben und anschließend händisch auffädeln. Hinter den sich sanft im Luftstrom bewegenden Arbeiten stecken tiefe Reflektionen über Produktionsbedingungen, Prozessketten und Warentausch.

Durch das Auge des Schmetterlings

Diese räumliche Weiterführung ihrer Filme integriert Comilang nicht zuletzt in Folge ihrer langjährigen Kollaboration mit ihrem Lebenspartner, dem deutsch-ecuadorianischen Künstler Simon Speiser. Mit der Arbeit an „Piña, Why Is the Sky Blue?“, ihrer gemeinsamen Ausstellung von 2021 in der Berliner Dependance der Julia Stoschek Foundation, beeinflussten sich ihre künstlerischen Praktiken gegenseitig. Während sie ihn an die Realisierung des gleichnamigen Kurzfilms heranführte, konnte er sie für die Übersetzung der Filminhalte ins Dreidimensionale begeistern – sowohl in Virtual Reality als auch in Stickereien.

Letztere zierten ein textiles Gewebe namens Piña in einer Reihe von Wandbildern. Die ursprüngliche Genese dieses auf den Philippinen traditionell aus Ananasblättern hergestellten Stoffs ist eng mit der Geschichte der (spanischen) Kolonisierung verknüpft. In der techno-fiktiven Welt des Künstler*innenpaars erzählt ein spirituelles Medium von diesem historischen Hintergrund.

Aktuell lässt sich das Piña-Gewebe auch in Comilags SCHIRN-Show näher betrachten: In der Videoinstallation „Search for Life I“ erheben sich mit Piña verschleierte, geisterhaft anmutende Figuren, bestickt mit Monarchfaltern und Blumen. Deren Darstellung setzt sich aus kleinsten Punkten zusammen – eine Einladung, die Umgebung wie durch die facettenartigen Augen eines Schmetterlings zu sehen.

Ob in künstlerischer Ko-Kreation oder in ihren alleinigen Projekten: Es ist zu erwarten, dass Stephanie Comilang weiterhin die Lücken der westlichen Geschichtsschreibung auf poetische und ästhetische Weise untersucht und uns neue Perspektiven auf globale Zusammenhänge aufzeigt. Dabei geht sie ehrgeizig voran: „Ich will, dass meine Arbeiten gesehen werden, selbst wenn ich sie noch nicht realisiert habe”. Auch das nächste Projekt mit Simon Speiser ist bereits in Planung. „Diesmal wird sich alles um die Kakaopflanze drehen”, verrät die Künstlerin.