„Real Utopia“ in Bockenheim

13.08.2025

10 min Lesezeit

Wie wird es in der neuen SCHIRN in Bockenheim aussehen? Zusammen mit dem experimentellen Architektur-Kollektiv raumlabor hat die SCHIRN das Konzept für die Gestaltung des Entrées in das Industriegebäude entwickelt. Einblicke in den Arbeitsprozess hinter den Kulissen geben SCHIRN Kuratorin Martina Weinhart und Markus Bader von raumlabor.

Die SCHIRN hat schon häufiger mit raumlabor zusammengearbeitet. Viele unserer Besucher*innen kennen euch schon, zum Beispiel durch die Ausstellungsarchitektur von „Plastic World“. Könntest du kurz beschreiben, was euer Kollektiv ausmacht?

MArkus Bader

Gerne, gegründet haben wir uns 1999 – das sind jetzt 25 plus ein Jahr. Im Kern sind wir eine Gruppe von neun Architekt*innen, aber insgesamt circa 15 bis 25 Personen. Uns verbinden immer noch unsere Gründungs- oder Anfangsideen, nämlich die sogenannte „non-disciplinary architecture“. Es geht darum, Stadtplanung anders zu denken: Wir beschäftigen uns mit dem Gesamtkontext eines Ortes und wollen dadurch die Rolle der Architekt*innen als reine Raumgestalter*innen überwinden.

Unsere Projekte nennen wir „Real Utopia“ oder „Mikro Utopie“. Damit meinen wir Orte, die in der Gegenwart Zukunftsvisionen konkret realisieren – und das nicht nur in der Theorie, sondern auch auf der Handlungsebene. Dabei beschäftigen wir uns mit Themen, die rund um die Verantwortung von Architektur in Hinblick auf den Klimawandel diskutiert werden. Uns ist klar, dass wir mit Materialien nicht beliebig umgehen können, sondern dass Ressourcenschonung mitgedacht werden muss. Was ist verfügbar? Wer ist vor Ort? Mit welchen Akteur*innen kann man sich verknüpfen, um gemeinsam solch eine Zukunft auszuprobieren? Auch die soziale und politische Komponente muss immer mitberücksichtigt werden. Dieser Ansatz kommt wohl eher aus der Anthropologie als der klassischen Architektur: Taking Care of the Dynamics of the Place. Es soll eben nicht nur reines Design, sondern ein soziales Gefüge entwickelt werden. Das spielt auch bei unseren Szenographien und Architekturen eine zentrale Rolle, es geht um Orte des Austauschs und des Entdeckens, in denen Menschen zusammenkommen. Diese Herangehensweise ist schon immer Teil unserer Philosophie.

Deswegen fanden wir ja auch, dass ein Projekt wie die Umgestaltung der Dondorf Druckerei perfekt zu euch passt. Bei der Entwicklung und der Umsetzung als Ausstellungshaus, war für uns als SCHIRN von Anfang ein Leitgedanke besonders wichtig: Dieses historische Gebäude soll zu einem Ort der Begegnung werden. Es ist eingebettet in einen lebendigen Stadtteil, mit dem wir in den Austausch treten wollen. Ein großes Projekt für das wir mit vielen Akteur*innen arbeiten. Wir haben euch insbesondere für strukturelle Überlegungen kontaktiert und vor allem für die Gestaltung des Erdgeschosses angefragt. Zwei Begriffe haben wir während der Konzeptphase diskutiert: „Collage Prinzip“ und „SCHIRN Active“. Könntest du darauf näher eingehen?

markus Bader

Die Dondorf Druckerei – wie der Name schon sagt – ist ein ehemaliges Druckereigebäude und wir versuchen diesen Ort neu zu entdecken und neu zu beleben. Bei der Gestaltung des Erdgeschosses haben wir daher auch schnell größer gedacht: das Erdgeschoss soll sich zur Stadt hin öffnen und verbinden, damit ein harmonisches Gefüge entsteht.

Das „Collage-Prinzip“ bezieht sich auf die vorangegangenen Nutzungen in der Dondorf Druckerei. Es gibt auf dem heutigen Gelände verschiedene Räume und Elemente aus unterschiedlichen Bauzeiten und mit unterschiedlichen Funktionen. So gehört zum Hauptgebäude ein Nebengebäude mit einer großen Halle. Dazwischen gibt es Werkstätten und einen Hof. Wir wollen die bestehenden Räume dabei aber nicht komplett überschreiben, sondern das Bestehende schätzen und herausarbeiten, damit ein vielfältiges Bild entsteht.

Dazu kommt, dass sich die Gegebenheiten während der Bauphase verändern können, dass es ein dynamisches Umfeld ist, d.h. wir müssen immer wieder auf neue Erkenntnisse reagieren. Auf diese Weise entsteht eine Art von Collage.

Der andere zentrale Aspekt bei der Neugestaltung ist, dass wir als SCHIRN den Ort für ein größeres Publikum zugänglich machen möchten. Er soll für unsere vielen SCHIRN-Programmformate, die Bedürfnisse unterschiedlichster Besucher*innengruppen aber auch für einen Aufenthalt ohne Bezahlschranke funktionieren. Man soll in Ausstellungen gehen, aber die Räume auch anders nutzen können.

markus Bader

Ganz in diesem Sinne verwenden wir den Begriff „SCHIRN Active“ für die Gestaltung der SCHIRN als einen Ort, an dem verschiedene Handlungen stattfinden und der die Vielfalt des öffentlichen Raumes abbildet. Beispielsweise soll das Foyer nicht als abgegrenzter Raum einer Institution wahrgenommen werden, sondern auch als Aufenthaltsbereich, Treffpunkt oder Arbeitsort für die Menschen aus der Umgebung. Im Grunde soll sich die museale bzw. institutionelle Praxis mit anderen öffentlichen Praxen vermischen: Einfach eine große Einladung an die Nachbarschaft, alle Interessierten, sich mit diesem Ort zu verbinden und ihn gemeinsam zu beleben. Anfangs gab es auch die Auffassung, die Dondorf Druckerei habe nur eine konkrete Vorderseite. Nachdem wir uns aber mit den verschiedenen U-Bahn-Ausgängen und der gesamten Umgebung beschäftigt hatten, wurde schnell klar, dass es viele verschiedene Wege gibt, die zur Dondorf Druckerei führen. Dementsprechend haben wir alle Seiten zu Vorderseiten umfunktioniert, in die Außenmauer des Hofes werden zwei Nischen eingefügt. Jetzt wird man von jeder Seite freundlich begrüßt.

Lass uns einmal gemeinsam gedanklich in das Gebäude hineingehen. Wenn ich am Haupteingang ankomme, was erwartet mich denn dann? Man bewegt sich durch das Foyer und kommt dann weiter in den Hof. Könntest du etwas über diesen Aufbau sagen?

Markus Bader

Zum Haupteingang führt eine geschwungene Rampe, und man gelangt zu einer Art Vordach. Also ein kleiner Portikus aus eher überraschenden Materialkomponenten wie einem Stahlrohrsystem, einem Metallgitter sowie gewellten Kunststoffplatten. Dieser kann ganz unterschiedlich genutzt werden: Als Displaysystem, als Redner*innentribüne, als Ort für ein Kunstwerk oder als Nachrichtentransmitter, um ein Plakat oder ein Banner zu präsentieren.

Wenn man dann das Foyer betritt, befindet sich links ein Bereich für Workshops oder Veranstaltungen. Rechts befindet sich die MINISCHIRN. Geradeaus liegt in einem zentral eingebauten Block der Service- und Infopoint. Hier werden farbige, geometrische Elemente, die schon am Portikus zu finden sind, wieder aufgegriffen. Man kann dann entweder rechts oder links vorbeigehen: links würde man in das Café kommen; rechts vom Infokubus durch eine Tür in den Hof gelangen. Hier ist nochmal eine ähnliche Vordachsituation zu finden wie im Eingangsbereich, sie wird hier als Terrasse für das Café genutzt.

Im Erdgeschoss haben wir jetzt also genau diesen offenen Raum, den wir kreieren wollen, mit verschiedenen Aufenthaltsbereichen und vielen Nutzungsmöglichkeiten.

markus Bader

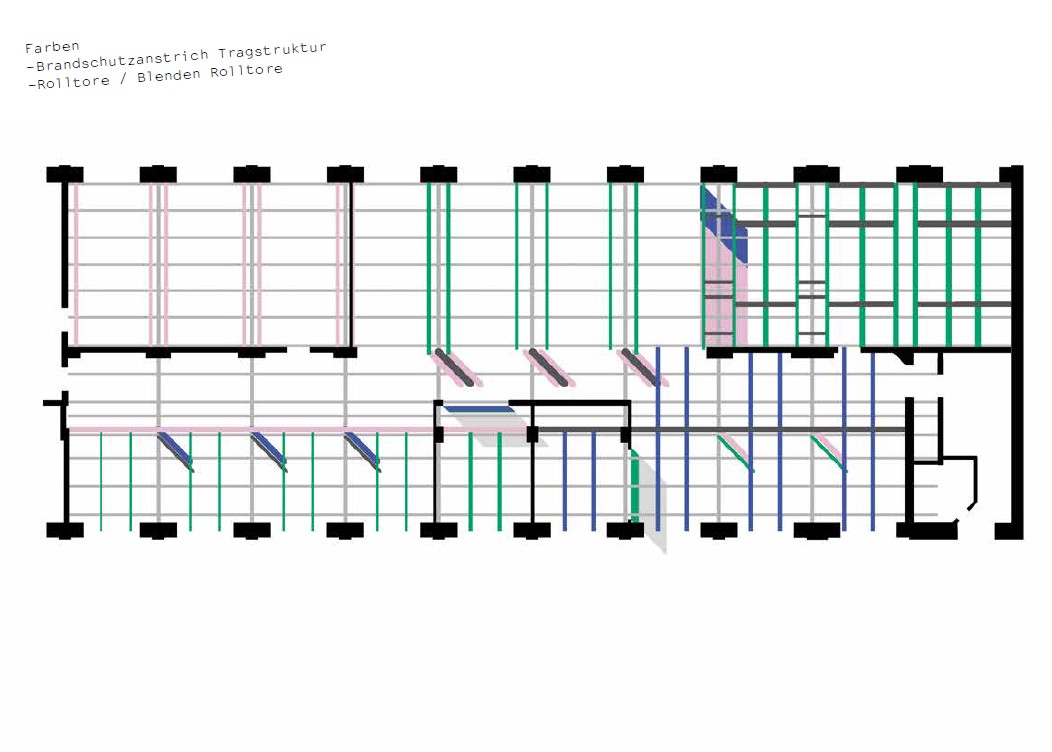

Genau, das Erdgeschoss soll sowohl Offenheit als auch Rückzug ermöglichen. Als Beispiel: Der Workshop-Bereich und der Infopoint sind mit Rolltoren ausgestatten. Sind sie offen, wird automatisch ein großer Raum erzeugt, der den Eingangsbereich in eine Halle verwandelt, wodurch die Grundstruktur des Gebäudes erfahrbar wird. Schließt man sie, wird ein Bereich speziell für Workshops ersichtlich. Dies ermöglicht, dass die Bespielung immer wieder neu gedacht und umfunktioniert werden kann. Anders als in den beiden Ausstellungshallen koexistieren im Erdgeschoss viele verschiedene Nutzungen.

Bei der Instandsetzung und Gestaltung war es uns wichtig, wie du gesagt hast, mit dem Bestand zu arbeiten. Könntest du noch etwas zum Umgang mit der Bestandsarchitektur sowie zu den Materialien und dem Farbkonzept sagen, das wir gemeinsam entwickelt haben?

markus bader

Dadurch, dass es sich um eine Gebrauchsarchitektur handelt, können in der Bestandssanierung ständig Überraschungen passieren. Eine war zum Beispiel, dass nach dem Abnehmen einer Abhangdecke im Erdgeschoss plötzlich eine unglaublich massive, umfangreiche Trägerlage von gigantischen Stahlträgern zum Vorschein kam. Damit hatte keiner gerechnet. Wir konnten uns also zuvor noch gar nicht mit diesen Trägern auseinandersetzen.

Plus die Säulen, die wir auch noch entdeckt haben, die waren ebenfalls eine Überraschung.

markus bader

Exakt, in der Wand versteckt wurden wunderschöne alte gusseiserne Säulen gefunden, teilweise flankiert von neueren zusätzlichen Säulen, die diese enorme Trägerlage abstützen. Solche Entdeckungen haben wir versucht, als Chance zu nutzen und in unsere Gestaltung zu integrieren. Besonders gespannt bin ich auch auf den Boden, der aus Gussasphalt besteht. Er wird repariert und sein wunderbares, vielfältiges Muster zeigen, also ein Dokument der Zeitgeschichte. Das gleiche gilt auch für die Kappendecken. Insgesamt spürt man vor Ort die Vielschichtigkeit der vorhandenen Architektur: schaut man nach oben, sieht man die offene Kappendecke, die Lüftung, Elektrotrassen, die dazwischen verlaufen, und die vorhandenen Stahlträger. Zudem die Wände – sie waren alle verputzt, gestrichen und hatten eine ganz normale Bürozimmeratmosphäre, teilweise sogar mit Einbaumöbeln und -schränken. Während des Bauprozesses musste der Putz wegen der notwendigen Schadstoffsanierung abgenommen werden, wodurch die Wände in quasi nackten Ziegeln vor uns standen. Für uns hat sich daraus die Frage ergeben, ob das nun der neue Bestand ist, mit dem wir arbeiten. Wir wollten den Wänden im Erdgeschoss dann aber doch einen weißen Anstrich geben, damit nicht jeder Ziegel einzeln erkennbar ist und die Räume von der dunklen Ziegelsteinfarbe nicht dominiert werden.

Das war sozusagen die Grundlage bei der Entwicklung des Farbkonzepts, bei dem wir überlegt haben, einigen Bestandselementen eine neue Farbigkeit zu geben.

markus Bader

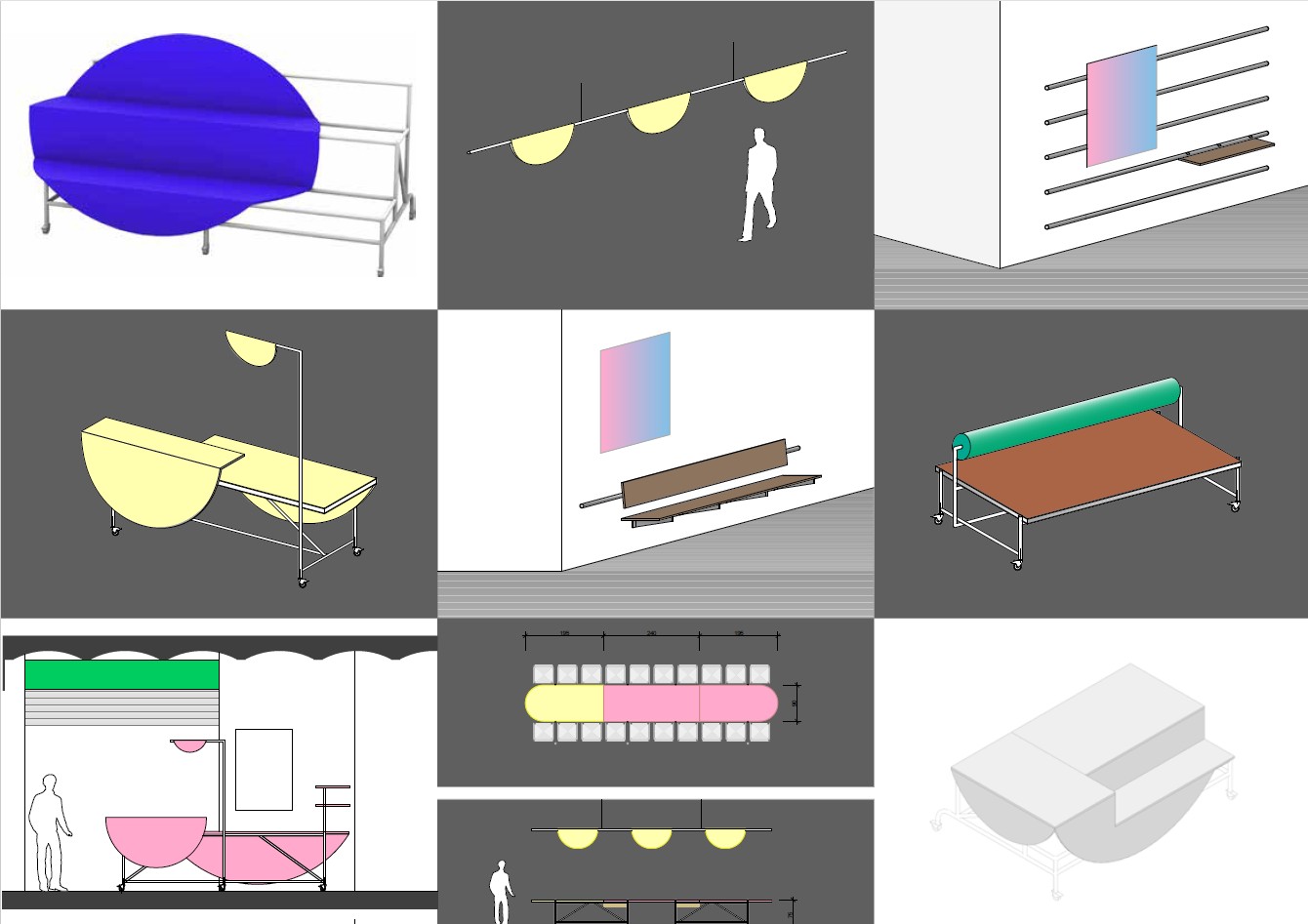

Die teils kräftigen Farben – Grün, Gelb, Blau und Rosa –, für die wir uns entschieden haben, sollen die neue Nutzung repräsentieren und sich in den Bestandsraum einschreiben, damit die Architektur eine frische Atmosphäre bekommt. Hinzukommt, dass die Stahlträger lackiert werden müssen, da Stahl vor Korrosion geschützt werden muss und zudem eine Brandschutzbeschichtung benötigt. Wir haben uns dann für einen farbigen Anstrich entschieden. Die Farb- und Materialsprache findet sich auch schon beim Portikus im Eingangsbereich.

Du hast bereits die alten Einbaumöbel erwähnt – könntest du uns zum Abschluss noch etwas zur zukünftigen Möblierung des Erdgeschosses sagen? Hier kommen auch Materialien zum Einsatz, die die Gegebenheiten des Ortes aufnehmen.

markus Bader

Wir haben eine eigene kleine Möbelkollektion entworfen, also Sitzgelegenheiten und einen großen Tisch. Besonders ist, dass die Möbel nicht eindeutig als solche erkennbar sind, außer der Tisch. Beispielsweise ein Sitzmöbel, das viel zu groß für ein Sofa ist und auch gar nicht wie eins aussieht. Dennoch lädt es dazu ein, sich draufzusetzen. Es wird ganz verschiedene Möbel geben – zwischen Tischsitz und kleiner Tribüne. Als Material verwenden wir Stahlrohr, Rohrverbinder, Holz, aber auch weiche Elemente. So greifen wir den industriellen Charakter des Ortes auf. Auch ist es eine sehr einfache Herstellungsart und die Möbel können nach der temporären Nutzung in der Dondorf Druckerei ganz einfach wieder auseinander gebaut werden. Mit den einzelnen Elementen der Möbelstücke können dann noch andere Dinge konstruiert werden.

Lieber Markus, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich über unsere gelungene Zusammenarbeit, bei der wir bis zum letzten Detail versucht haben, unsere Ideen von Nachhaltigkeit, Partizipation und Offenheit in die Gestaltung des neuen Standorts der SCHIRN gemeinsam zu realisieren.

markus Bader

Vielen Dank.