Dada in 10 (F)Akten

15.09.2025

8 min Lesezeit

Der Dadaismus gilt als eine der progressivsten und zugleich aufsehenerregendsten Kunstrichtungen des frühen 20. Jahrhunderts. Hier sind 10 spannende Fakten und Hintergründe.

Lorem Ipsum

Dada was? Entstanden als Reaktion auf den Ersten Weltkrieg lehnten die Künstler*innen des Dadaismus jegliche etablierten Konventionen in Kunst, Literatur sowie der gesellschaftlichen Ordnung ab. Stattdessen zelebrierten sie den Zufall, Unsinn und Provokation und experimentierten mit neuen Ausdrucksformen. Hier sind 10 spannende Fakten und Hintergründe zu Dada.

1

Die Geburtsstunde des Dadaismus

Von 1914 bis 1918 tobte in Europa der Erste Weltkrieg. Viele Künstler*innen, Schriftsteller*innen und Intellektuelle flüchteten in die neutrale Schweiz und suchten nach Orten und Gemeinschaft, um sich auszutauschen und um kreativ und interdisziplinär Widerstand zu leisten gegen Krieg, gesellschaftliche Ordnung und konventionelle Kunst. Als zentraler Ort diente ihnen das Cabaret Voltaire in Zürich, das am 5. Februar 1916 von Hugo Ball und Emmy Hennings gegründet wurde und als Geburtsort des Dadaismus gilt. Das Cabaret Voltaire bot eine offene Bühne für unterschiedliche avantgardistische Kunstformen: Ball trug als Bischof verkleidet Lautgedichte vor, Sophie Taeuber-Arp trat als Ausdruckstänzerin auf, Marcel Janco trug seine Masken zur Schau und rezitierte gemeinsam mit Tristan Tzara und Richard Huelsenbeck sogenannte Simultangedichte. Parallel dazu war das Cabaret Voltaire auch Ort für Ausstellungen, in deren Rahmen auch immer wieder Werke internationaler Künstler*innen wie beispielsweise Arthur Segal oder Pablo Picasso zu sehen waren, die mit der Bewegung sympathisierten.

2

Dada wo?

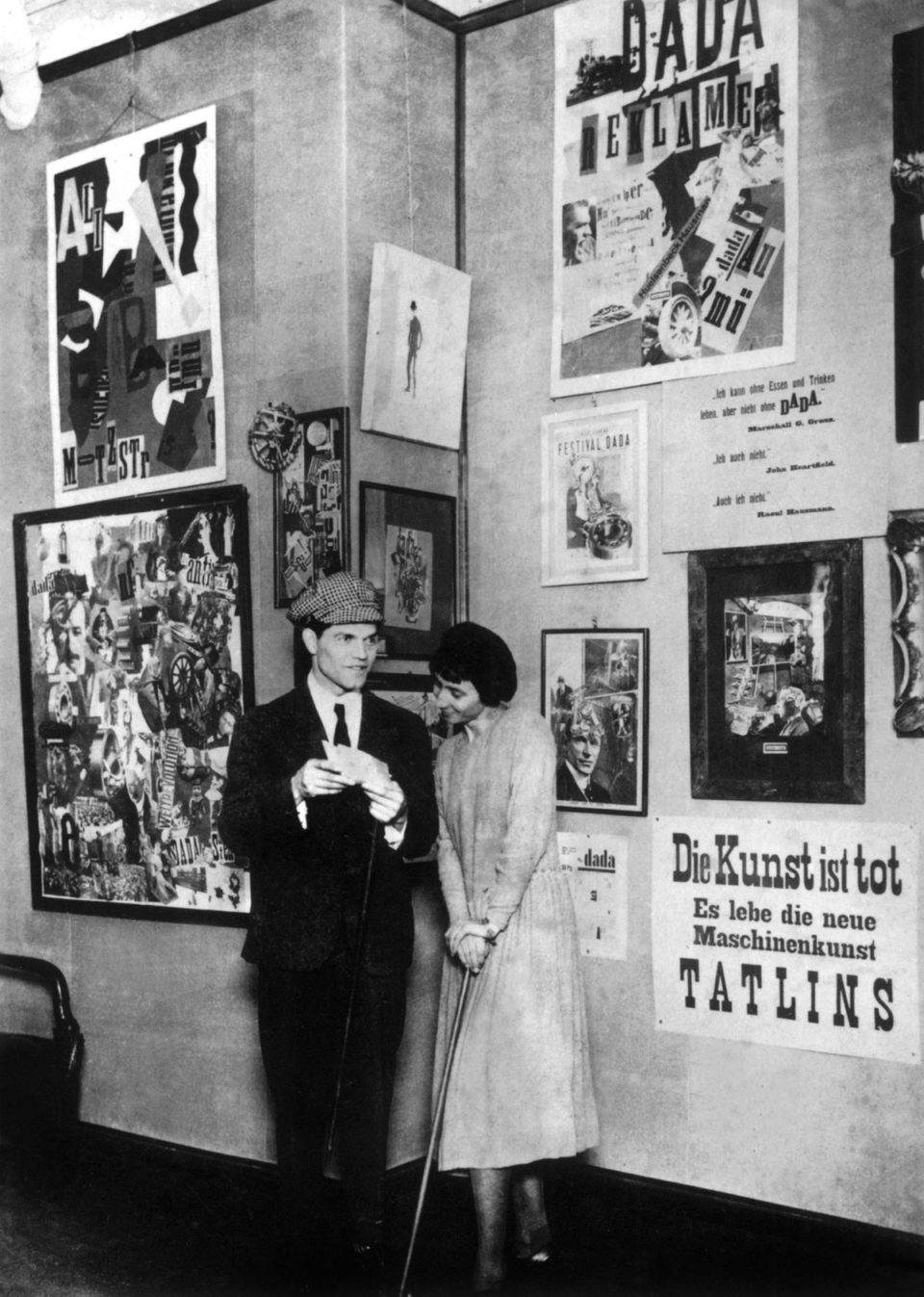

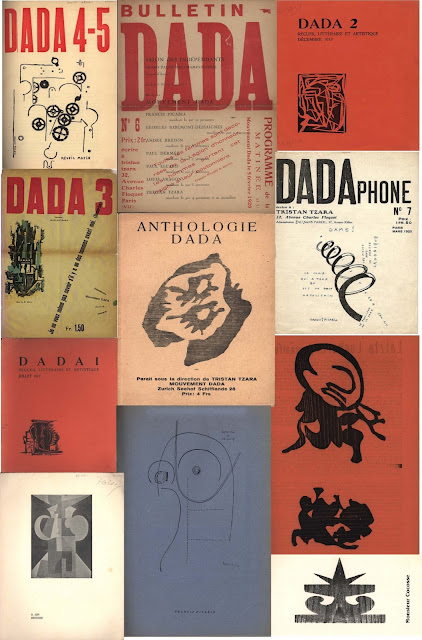

Parallel zu der offiziellen Gründung in Zürich entstanden auch in Berlin, Paris oder New York Dada-Bewegungen. Die Künstler*innen standen in engem Kontakt; sie reisten zwischen diesen Orten, entwickelten gemeinsame Performances oder verliehen Werke für Ausstellungen. Einer der wichtigsten Wege, auf dem die dadaistischen Entwicklungen international zirkulierten, waren ihre Journale: sie wurden getauscht, zitiert und bei Ausstellungen ausgelegt. So entstand ein dichtes Netz, das Dada zu einer internationalen Bewegung machte.

3

Dada wer?

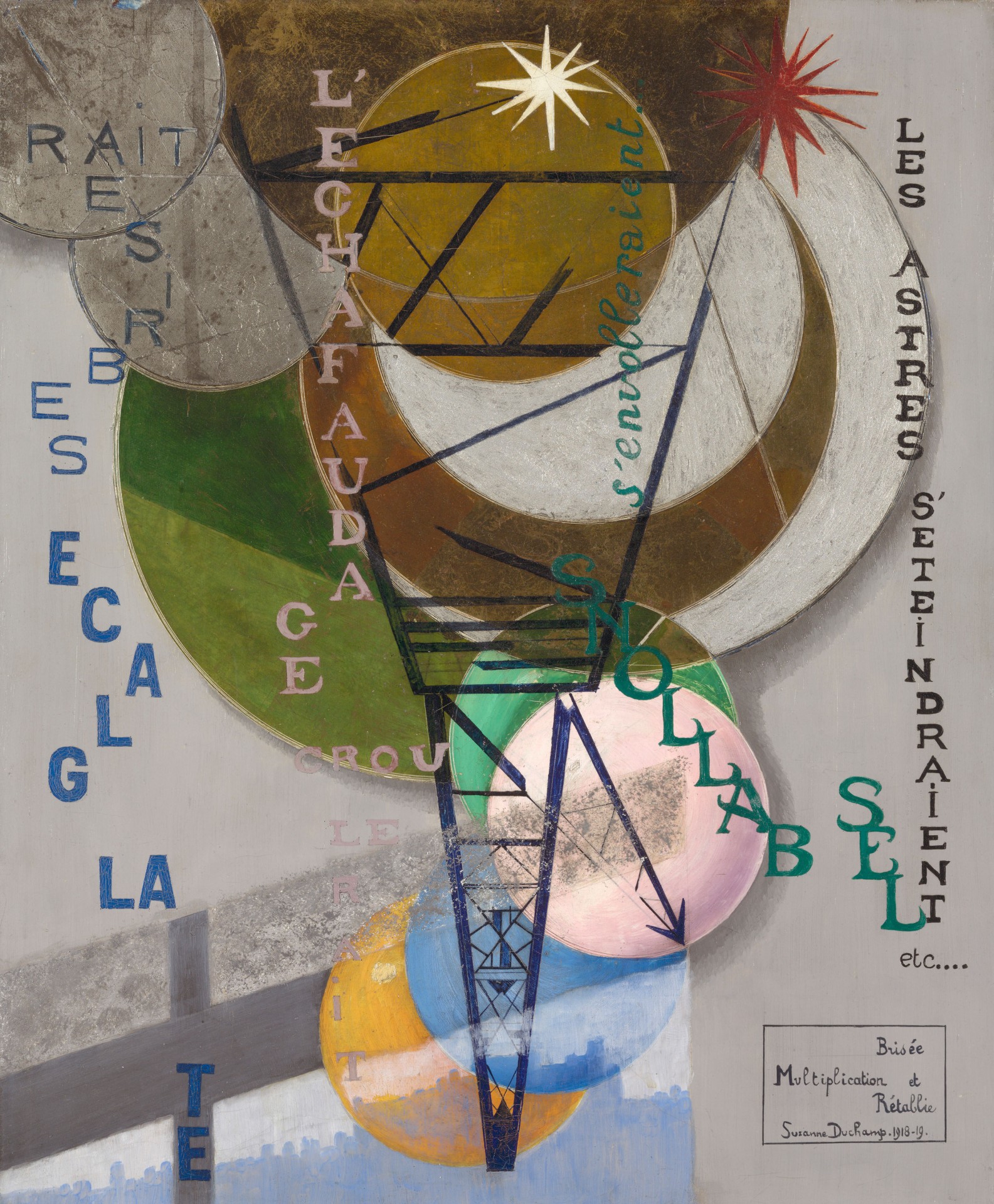

Dada hatte viele Gesichter: In Zürich trafen sich Hugo Ball, Emmy Hennings und Tristan Tzara, deren Ideen später in Berlin von Raoul Hausmann oder Hannah Höch politisch zugespitzt wurden. Zeitgleich experimentierten Francis Picabia und Marcel Duchamp in New York mit Objekten. Letzterer prägte mit seinen berühmten Readymades die Kunstgeschichte. Man Ray, der mit Film und Fotografie experimentierte, traf in Paris auf Künstler*innen wie Tristan Tzara, Sophie Taeuber-Arp oder Suzanne Duchamp, die dort an ausschweifenden Soiréen teilnahmen und die Bewegung weiter vorantreiben. Viele dieser Künstler*innen sind uns heute noch bekannt, auch über ihr dadaistisches Schaffen hinaus.

4

Die Sprache des Unsinns

„jolifanto bambla ô falli bambla / grossiga m’pfa habla horem / égiga goramen”, so dichtete Hugo Ball 1917 in seinem Lautgedicht „Karawane”. Die Sprache diente den Dadaist*innen als künstlerisches Werkzeug – sei es mit dem gesprochenen Wort oder auch mittels der Schrift. Ziel dieser Sprachspiele war es, den Zusammenhang von Wortlaut und Sinn aufzubrechen, so dass Klang und Poesie in den Vordergrund rückten. In Collagen oder auf Plakaten wurden Zahlen und Buchstaben zum grafischen Gestaltungsmittel, beispielsweise durch ungewöhnliche Anordnungen, unterschiedliche Schriftgrößen und -farben oder bewegte Linienführung. Zudem hatte der dadaistische Umgang mit Sprache auch eine politische Ebene: Indem sie deren Logik grundsätzlich in Frage stellten, entlarvten sie zugleich das manipulative Potential von Sprache, das sich während des Ersten Weltkriegs in Form von Propaganda oder leeren, politischen Versprechungen zeigte.

5

Künstlerinnen des Dadaismus

Im Angesicht des anarchischen Potentials von Dada verwundert es nicht, dass sich auch der Umgang mit Geschlechternormen von anderen Avantgarden unterschied, die häufig von festen Männernetzwerken dominiert wurden und in denen Frauen in den Hintergrund traten. Im Dadaismus waren sie von Anfang an sichtbar! Emmy Hennings gründete gemeinsam mit Hugo Ball das Cabaret Voltaire, Sophie Taeuber-Arp brachte Stickerei und Textilkunst in die Bewegung ein und Suzanne Duchamp entwickelte an der Seite ihres Bruders Marcel eine ganz eigene Sprache aus Bild und Text.

6

Maschinen im Kopf

Das frühe 20. Jahrhundert war geprägt von technischen Errungenschaften, die weitreichende Folgen für Gesellschaft, Politik und Wirtschaft hatten: Fließbandarbeit trieb die Massenproduktion voran, folglich wandelten sich Konsumgewohnheiten. Autos und Flugzeuge beschleunigten die Fortbewegung, und Elektrizität erreichte sowohl die Industrie als auch private Haushalte. Während die Futurist*innen diesen Fortschritt begeistert annahmen, reagierten die Künstler*innen des Dadaismus mit Skepsis. Spätestens mit der Industrialisierung des Krieges stellte sich ein Gefühl der Entfremdung ein: Menschen wurden zu kleinen, austauschbaren Elementen in einer großen, industriellen Maschine. In ihren Arbeiten tauchen daher vermehrt technische Elemente wie Zahnräder oder Schaltpläne auf – als kritischer Kommentar auf eine voranschreitende Technisierung, die nach Meinung der Dadaist*innen den Krieg erst ermöglicht hatte.

7

Dada und die Collage

So anarchisch, wie Dada auftritt, so frei sind auch die Ausdrucksformen. Die Collage wurde von den Dadaist*innen radikal weiterentwickelt. Mit Schere, Kleber und Bildmaterial bewaffnet machten sich die Künstler*innen an ihr Werk. Als eine der prominentesten Vertreterinnen dieser Gattung gilt die Künstlerin Hannah Höch: In ihrer inzwischen ikonischen Arbeit „Schnitt mit dem Küchenmesser” versammeln sich Mensch und Tier, technische Elemente sowie Schrift, alles ausgeschnitten aus Magazinen, Tageszeitungen oder Fotografien. Vertreten sind Protagonist*innen aus Politik und Wissenschaft sowie Künstlerkolleg*innen von Höch: Sie setzt Kaiser Wilhelm II. eine Melone auf, spielt mit Proportionen und auch immer wieder mit Geschlechterklischees, indem sie beispielsweise George Grosz Kopf auf dem Körper einer Ballerina platziert.

Durch das Zusammenfügen unterschiedlicher Ausschnitte erzeugen die Dadaist*innen neue, freie Bedeutungen mit bekannten Motiven, verfremden vermeintliche Wahrheiten, und demokratisieren den künstlerischen Prozess auf spielerische Weise.

8

Dada haha!

Auf den ersten Blick mag es überraschen, dass in einer Zeit, die von Krieg und sozialen Spannungen geprägt war, eine so absurd-komische Bewegung wie der Dadaismus entstand. Und dennoch sind die Werke der Dadaist*innen durchzogen von unterschiedlichen Facetten des Humors: Während wilder Performances wurde laut geklatscht und gejohlt, die dadaistischen Gedichte stecken voller Wortwitze und manch ein Karikierter mag sich durchaus veräppelt gefühlt haben. Humor wurde zugleich gezielt als bissiges, politisches Werkzeug eingesetzt. Er diente als Mittel der Kritik und des Widerstands, das die als sinnlos empfundenen bürgerlichen Überzeugungen auf die Schippe nahm.

9

Publikations- & Manifestkultur

Tageszeitungen, Magazine, einzelne Schnipsel und dutzendfach vervielfältige Fotografien kamen nicht nur in den Collagen der Dadaist*innen zum Einsatz. Vielmehr gingen die Künstler*innen selbst in die Produktion: Francis Picabia veröffentlichte die internationale Zeitschrift „391”, Tristan Tzara war der Herausgeber des Bulletins „Dada”, darüber hinaus wurden zu unterschiedlichen Anlässen Flugblätter oder Manifeste in den Umlauf gebracht, die die Ideen und Ziele der Bewegung zum Ausdruck brachten. Diese Publikationen waren einer der wichtigsten Wege, auf dem die dadaistischen Entwicklungen international zirkulierten. Genauso waren sie eine weitere Spielwiese für die kreativ ausufernden Ansätze der Künstler*innen mit Raum für typografischen Experimenten und einer Vermischung von Wort und Bild.

10

Das Erbe von Dada

Die Ideen der Dadaist*innen entwickelten sich fortlaufend weiter und gingen letztendlich in neue, inzwischen ebenfalls historische Kunstströmungen wie den Surrealismus, Pop Art, Performance- oder Konzeptkunst über. Viele der frühen Dada-Künstler*innen gingen unabhängig vom Dada-Kollektiv später eigene Wege: Max Ernst erschuf traumhaft-surrealistische Welten, Georg Grosz wurde zu einem der wichtigsten Vertreter der Neuen Sachlichkeit und Suzanne Duchamp arbeitete sich in ihren Werken kontinuierlich am Spannungsfeld von Malerei und Poesie ab. Was von Dada bleibt, ist die Ablehnung von Konventionen jeglicher Art in Kunst und Leben – ein Merkmal, das auch heute noch das Werk vieler Künstler*innen prägt.