Jetzt in der SCHIRN: Stephanie Comilang. Coordinates at Dawn

03.09.2025

9 min Lesezeit

Die eindrucksvollen filmischen Installationen von Stephanie Comilang alternieren auf fesselnde Weise zwischen Dokumentation und poetischer Erzählung. Durch subjektive Erfahrungen verwebt die Künstlerin Fragen um Migration, Postkolonialismus, Natur und Technologie.

Lorem Ipsum

Die SCHIRN präsentiert vom 25. September 2025 bis zum 4. Januar 2026 parallel zum Gastlandauftritt der Philippinen auf der Frankfurter Buchmesse die philippinisch-kanadische Künstlerin und Filmemacherin Stephanie Comilang (*1980) in einer großen Soloausstellung. Erstmals in Deutschland zu sehen sind ihre beiden jüngsten Filme „Search for Life. Diptych“ (2024/25) sowie „Diaspora Ad Astra“ (2020), der als Prolog verstanden werden kann. Ihre aufwändig produzierten Filme setzt Comilang in raumgreifenden Installationen mit textilen Arbeiten und skulpturalen Objekten in Beziehung.

Die Ausstellung verbindet den Ozean und die Seefahrt, die den Inselstaat der Philippinen prägen, mit Fragen zur Indigenen Kultur und zum kulturellen Austausch. Comilang befasst sich mit migratorischen Erfahrungen und erkundet Ökonomie, Arbeit, Technologie und postkoloniale Verflechtungen in einem globalen Zusammenhang. Mensch und Natur, Heimat, Arbeitsmigration und Diaspora sowie der Umgang mit Ressourcen sind wiederkehrende Anliegen ihrer vielschichtigen Erzählungen. Die Künstlerin dringt tief in den jeweiligen Kontext ein und verbindet Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sie kombiniert Recherchen und historische Fakten mit fiktionalen Elementen und persönlichen Erzählungen unterschiedlicher Protagonist*innen, wobei immer wieder Fragen der Zugehörigkeit und die Suche nach der (eigenen) Identität aufscheinen. Comilang konfrontiert Märchenhaftes mit harten Realitäten; sie vereint Fiktion und Authentizität auch technisch durch eine Kombination von High-End-Produktion mit Drohnen- und Smartphone-Aufnahmen, Vlog-Vignetten oder auch Livestreams. Dafür hat die Künstlerin einen eigenen Begriff geprägt: Sie selbst bezeichnet ihre Filme als „science fiction documentaries“.

„Jenseits des Dokumentarischen entfalten sich hier in einem poetischen Geflecht der Erzählstränge auch Träume, Sehnsüchte, Gesänge, Kunst und Magie. Dies verleiht Comilangs Arbeiten ihre besondere Tiefe und ihren künstlerischen Reichtum.“

Martina Weinhart, Kuratorin der Ausstellung

Einsamkeit und Hoffnungen eines Matrosen

Das Einkanalvideo „Diaspora ad Astra“ (2020) erzählt die fiktive Geschichte eines philippinischen Matrosen. Rund 40.000 Philippiner arbeiten jährlich auf Handelsschiffen, die auf der ganzen Welt verkehren, und verlassen dafür oft monatelang ihre Heimat. Der Kontakt nach Hause ist eingeschränkt, die Internetverbindung teuer und instabil.

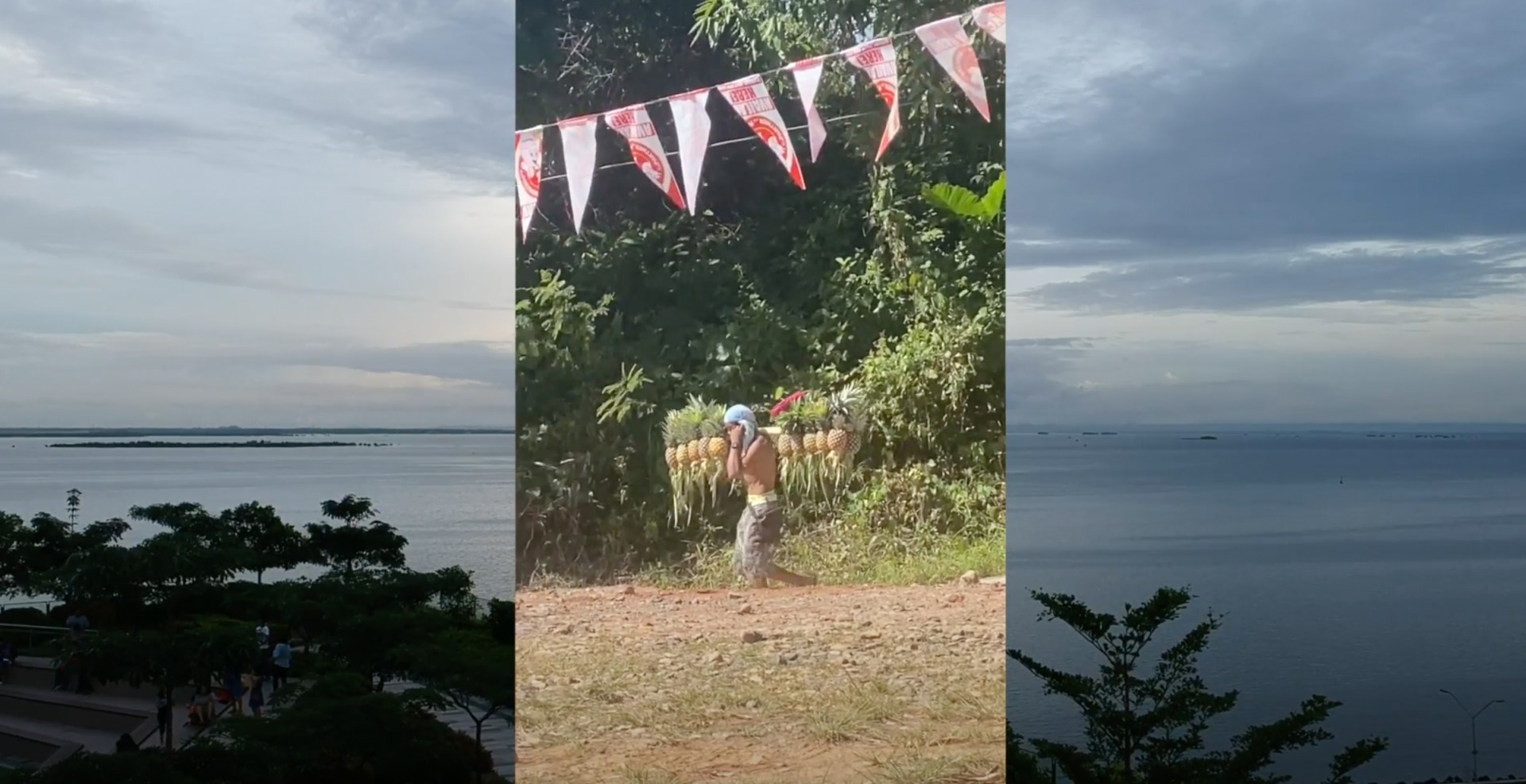

Comilangs Film spielt während der Covid-19-Pandemie, als die Frachter aus Angst vor Ansteckung oft nicht in Häfen anlegen durften, was eine zusätzliche Belastung zur ohnehin prekären Situation der Crew darstellte. Zu sehen sind statische Aufnahmen eines Schiffs auf stiller See im Wechsel mit Szenen des prallen Lebens an Land, dann wieder der Horizont über dem Meer. Im Voiceover beschreibt ein Seefahrer, dem der Vater der Künstlerin seine Stimme gegeben hat, das Leben und die Einsamkeit an Bord und endet mit einem sehnsuchtsvollen Liebeslied.

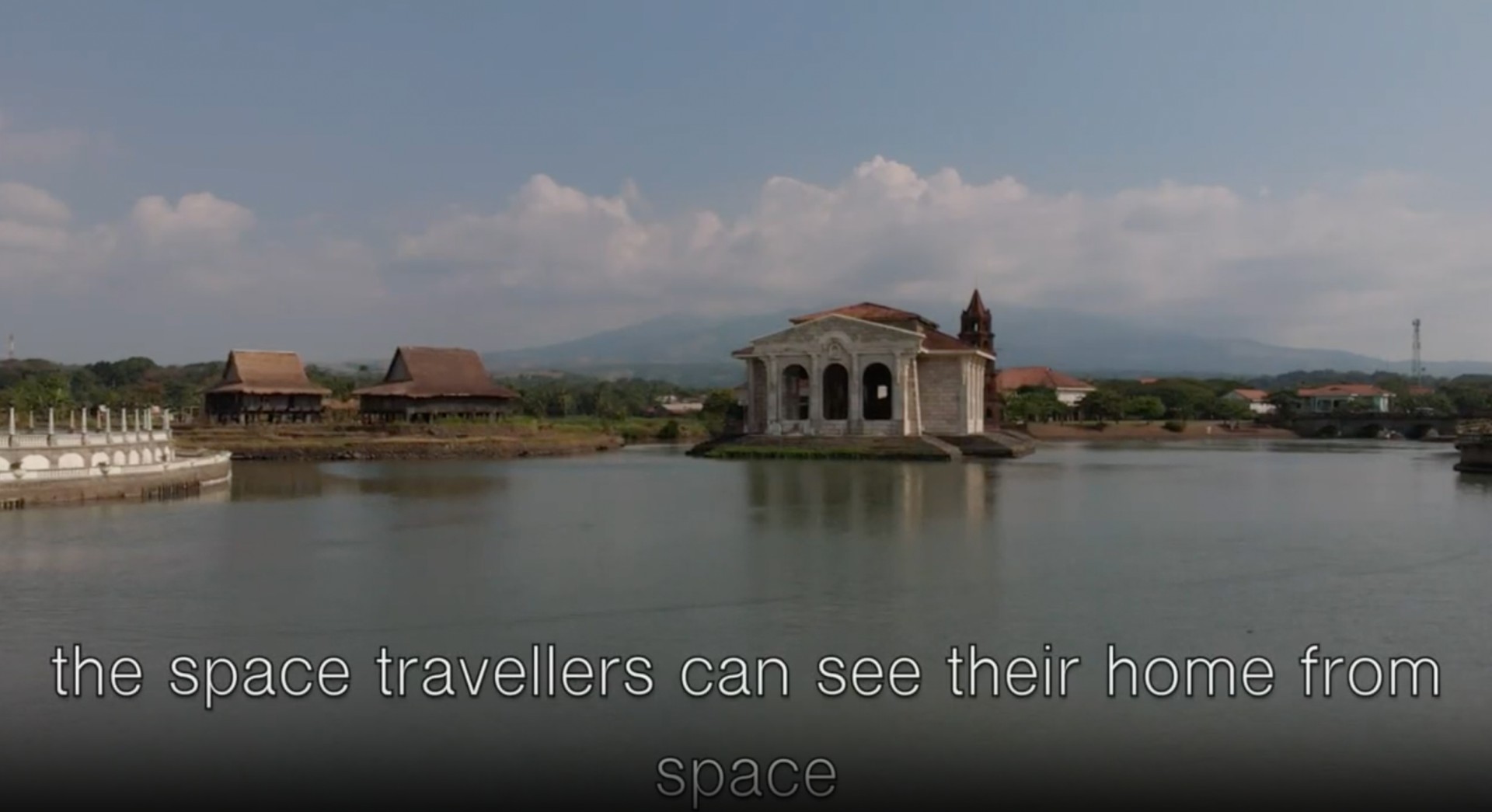

Die Montage kombiniert ruckartige Drohnenaufnahmen, die an Videospiele erinnern, mit Handyvideos aus der Perspektive des Protagonisten. Koloniale Ruinen werden mit kurzen Videos verbunden, in denen der Seefahrer seine Vorgeschichte als Ananas- und Wasserflaschenverkäufer schildert sowie seinen Traum, Sänger zu werden. In der Quarantäne findet er Trost in der Lektüre der philippinischen Science-Fiction-Anthologie „Diaspora ad Astra“ (2013), die dem Film seinen Namen gab. Darin dürfen Raumfahrer nach langer Handelsreise aus Angst vor der Infiltrierung durch Aliens nicht auf ihren Heimatplaneten zurückkehren und müssen in dessen Orbit kreisen. „Diaspora ad Astra“ spielt zudem auf die lateinische Redewendung „Per aspera ad astra“ an – „durch das Raue zu den Sternen“ –, die das Durchleben großer Mühsal mit der Hoffnung auf neue Möglichkeiten verbindet.

Koloniale Schiffsrouten, Schmetterlinge und persönliche Lebensrealitäten

Stephanie Comilangs jüngstes Werk „Search for Life. Diptych“ (2024) ist ein visuelles Abenteuer. Der erste Teil des Diptychons wird großformatig auf zwei gegenüberliegenden Projektionsflächen präsentiert, die die Betrachter*innen in eine immersive Erfahrung hineinziehen. Das Schiff ist zentrales Element dieses Films. Ausgehend von den Philippinen folgt die Arbeit den kolonialen Schiffsrouten, die bis heute genutzt werden. Wo einst spanische Konquistadoren segelten, fahren jetzt Containerschiffe des globalen Handels. Philippinische Seeleute spielen dabei eine große Rolle, der Inselstaat hat eine lange maritime Tradition.

So widmet sich „Search for Life I“ dem Alltag des philippinischen Matrosen und Künstlers Joar Songcuya auf einem Frachtschiff sowie dem Floristen Michael John Díaz, der dem Leben auf See entkommen ist. Ihre Erzählungen beschreiben die Arbeit an Bord als Teil einer globalen Industrie und brechen mit romantischen Vorstellungen der Seefahrt. Comilangs poetische Bildsprache verwebt zudem weitere Zeitlinien und Charaktere, darunter der philippinische Schmetterlingsforscher Aster T. Badon und die Historikerin Guadalupe Pinzón Ríos. Als zentrales Motiv verbindet der Lebenszyklus des Monarchfalters die verschiedenen Ebenen der Arbeit. Dieser Wanderfalter überwindet die enorme Entfernung von Kanada bis Mexiko und wird zur Metapher für Wandel, Resilienz und Transformation.

Ergänzt wird die Videoinstallation durch textile Arbeiten und skulpturale Elemente: Auf zwei lebensgroßen Figuren wird Piña-Gewebe gezeigt, eine traditionelle Textilfaser aus Ananasblättern. Die Stoffe verweisen auf die kolonialen Verflechtungen zwischen den Philippinen, Spanien und Mexiko und wurden digital mit Pflanzen- und Schmetterlingsmotiven bestickt, was die traditionelle Handwerkstechnik mit der zeitgenössischen Computertechnologie zusammenführt. Zudem präsentiert die Künstlerin Arbeiten aus Denim mit Stickereien von abstrahierten Blüten von Kolonialwaren wie Mango, Kakao, Kaffee und Banane.