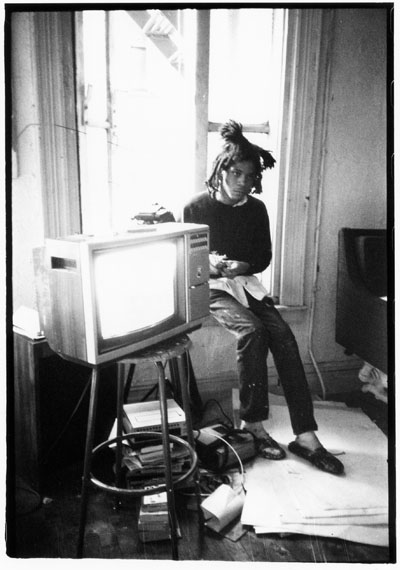

Jean-Michel Basquiat liebte die schwarzen Plastikkassetten. Daher überrascht es kaum, dass in seinem Atelier auf der Manhattener Great Jones Street auch ein Videorekorder stand. Er hatte eine Mitgliedschaft bei der Videothek „Time Shifts Video“ und lieh sich dort regelmäßig Filme aus. Während er zuhause malte und zeichnete, lief ständig der Fernseher. Sein Freund aus Graffititagen, Fab 5 Freddy, berichtet, wie er sich mit Basquiat Filme angesehen hat, oft von Andy Warhol empfohlen. Darunter: „L’âge d’or“ und „Un chien Andalou“ von Louis Buñuel. Klassiker des surrealistischen Films, als hätte der Künstler einen Bildungshunger zu stillen.

Zu jener Zeit, in den späten 70er und frühen 80er Jahren, hatte noch kaum jemand ein Home Video-System in der Wohnung. Trotzdem geisterte der Begriff Video schon lange durch die Galerien und bald auch durch die Museen, aber sein Ursprung liegt im Dunkel der Geschichte. Der Verweis auf das lateinische Verb für sehen — video, ich sehe — muss an dieser Stelle reichen. Wann daraus das Kompositum Videokunst wurde, ist auch nicht genau festzustellen, aber sicher hatte Nam June Paik, eineinhalb Jahrzehnte bevor Basquiat in seinem Atelier Filme schaut, einen Anteil daran.

Eine Medienrevolution

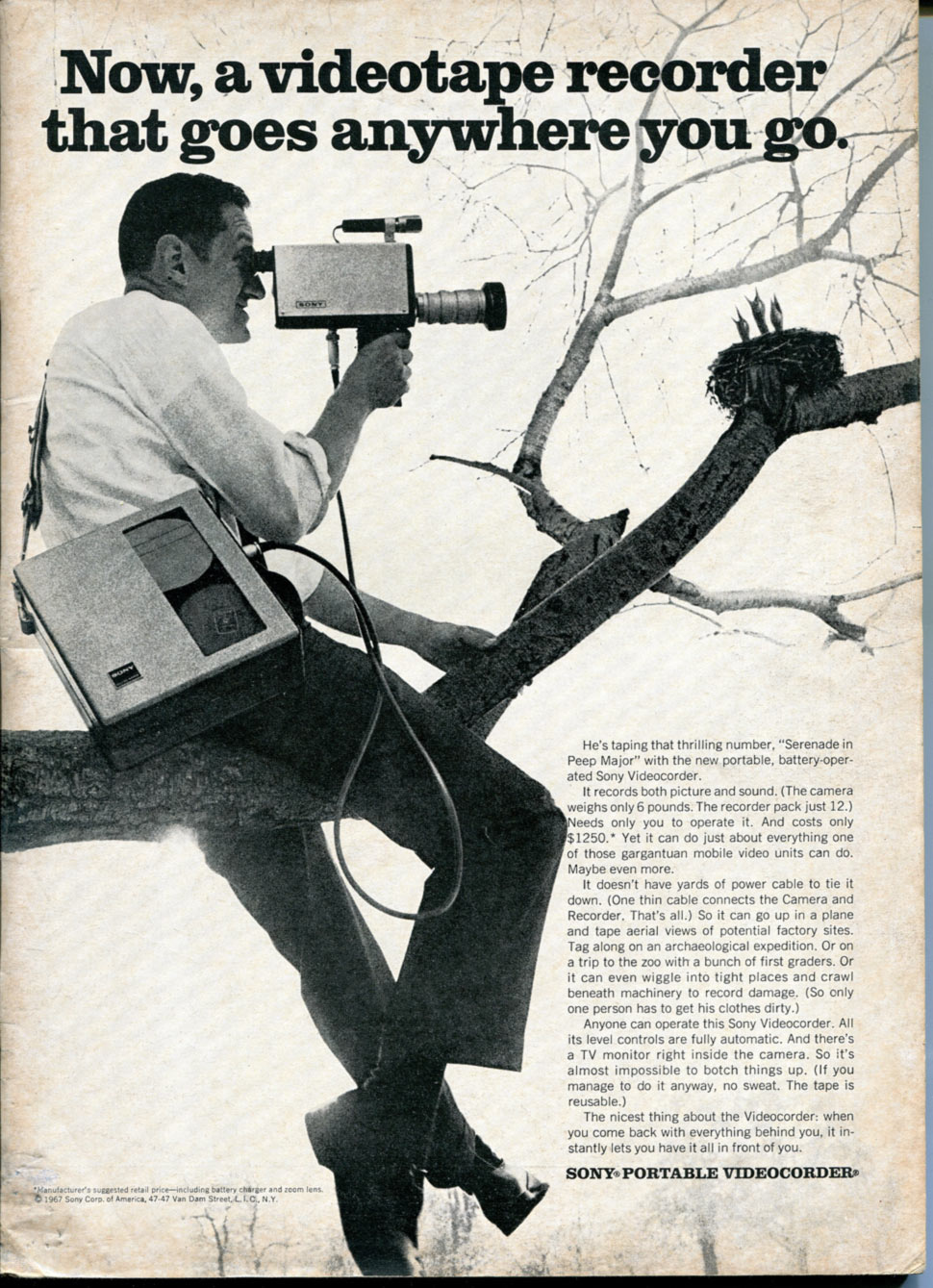

Klar, Künstler haben schon vorher Filme gemacht: auf Zelluloid, auf 8mm oder 16mm. Aber Mitte der 1960er fand etwas statt, was man fast eine Medienrevolution nennen kann. Oder, vorsichtiger: Es liefen einige Entwicklungen zusammen, die erlaubten, dass sich die Wege von Technologie, Kunst und später auch Politik kreuzten. Nam June Paiks Freund Noboyuki Idei war im Vorstand von Sony. Er gab seinem Künstlerfreund eine frühe Version der Sony Portapak, lange bevor die tragbare Kamera auf dem Markt war. Paik nahm das Geschenk im Herbst 1964 mit nach New York. Dort war er einer der ersten Künstler, die mit Videotapes hantierten.

Roland Hagenberg: "Jean-Michel Basquiat, TV", New York, 1983 © Roland Hagenberg, Image via: photography-now.com

Medienwissenschaftler betonen gerne, dass das Videoband eigentlich weniger mit Film gemeinsam habe als vielmehr mit Tonbändern. Die magnetische Bildaufzeichnung tritt auch nicht die Nachfolge des Films an, sondern hat sich beinahe parallel zum Kino entwickelt. Das erste Bild wurde 1911 elektronisch übermittelt, die Idee des Fernsehens war geboren. Der große Unterschied ist aber: Die Bewegung wird bei magnetischen Aufzeichnungen nicht in 24 Bilder pro Sekunde zerhackt. Auf einem Filmstreifen sind alle Bilder mit dem bloßen Auge zu erkennen. Das klappt mit einem Videoband nicht.

Erinnerungen in Echtzeit festhalten

Mit dem Sony Portapak wurde Video für die Massen verfügbar und, nun ja, erschwinglich. Die neue Technik versprach viel. Die individuelle Erinnerung lässt sich speichern, und vor allem: Sie ist die Speicherung wert. Die Bilder werden in Echtzeit aufgenommen und genau so auch wiedergegeben. Erst damit wurde das Fernsehen möglich: ”Das Fernsehbild ist überhaupt kein Foto, sondern eine unaufhörlich sich verändernde Kontur, von einem tastenden Finger nachgezeichnet”, sagte der Medientheoretiker Marshall McLuhan.

Das Fernsehen wurde zum Leitmedium. Die 1960er gingen zu Ende, und Portapaks waren nicht nur das Werkzeug von Videokünstlern, sondern auch die Waffe der Wahl von Aktivisten. In den USA bildete sich im Untergrund das „alternative media movement“. Die Stationen sendeten auf offenen Lokalkanälen. Es gab ein Magazin namens „Radical Software“, das von 1970 bis 1974 erschien, DIY-Handbücher mit Titeln wie „Guerilla Television“. “Das ist Graswurzel-TV”, sagt dessen Autor Michael Shamberg. Außerdem erklärt er in seinem Buch, dass die Guerilla-Fernsehmacher ganz anders filmen als andere Sender, nämlich nicht von einem vermeintlich neutralen Standpunkt, sondern als teilnehmende Beobachter: bei Protesten gegen den Vietnamkrieg und Kundgebungen gegen die Nixon-Regierung.

TV Party: Eine politische Cocktail Party

“Welcome to TV Party, a TV show that’s a cocktail party, but which could be a political one”, lautete die wiederkehrende Begrüßung des Warhol-Schülers Glenn O’Brien Ende der 1970er. Er war zuvor Redakteur bei Warhols „Interview Magazine“, dann der Moderator von „TV Party“, einer Sendung im New Yorker „public access television“, und er trug das subversive Erbe der späten 60er, frühen 70er weiter. Aber das Lenin-Porträt in der Kulisse täuscht nicht darüber hinweg — die politische Agitation der 60er ist vorbei. O’Brien war ein Trickster, und er hatte ein anarchisches Vergnügen daran, die Zuschauer maximal zu verwirren. Für diese Show holte Glenn O’Brien Debbie Harry, Klaus Nomi, David Byrne und eben auch Jean-Michel Basquiat vor die Kamera. Der hatte hier seinen ersten Fernsehauftritt.

Basquiat and O'Brien on TV Party, © Glenn O'Brienn, Image via: artnews.com

„Es braucht viele Jahre und viel Geduld, bis ein Bonsai wirklich aussieht wie ein Bonsai,“ sagte der Japaner Shizuo Takano, der seine Freizeit den Miniaturbäumen widmete. Im Jahr 1976 stellte er mit seinem Kollegen Yuma Shiraishi die VHS-Kassette vor. Manche behaupteten, Betamax biete die bessere Bildqualität, andere wiesen darauf hin, dass auf einer VHS-Kassette zwei Stunden Film Platz haben. Wer es sich jedenfalls leisten konnte, musste sich nicht länger einen ratternden 8 Millimeter-Projektor ins Wohnzimmer stellen, ganz zu schweigen von der sperrigen Leinwand. Das war die letzte neue Entwicklung im Zeitalter des Magnetbands, bevor es von digitalen Speichermedien abgelöst wurde, und bis in die frühen 2000er waren die schwarzen Kassetten das Medium der Wahl um Filme auszuleihen, zirkulieren zu lassen und zu überspielen.

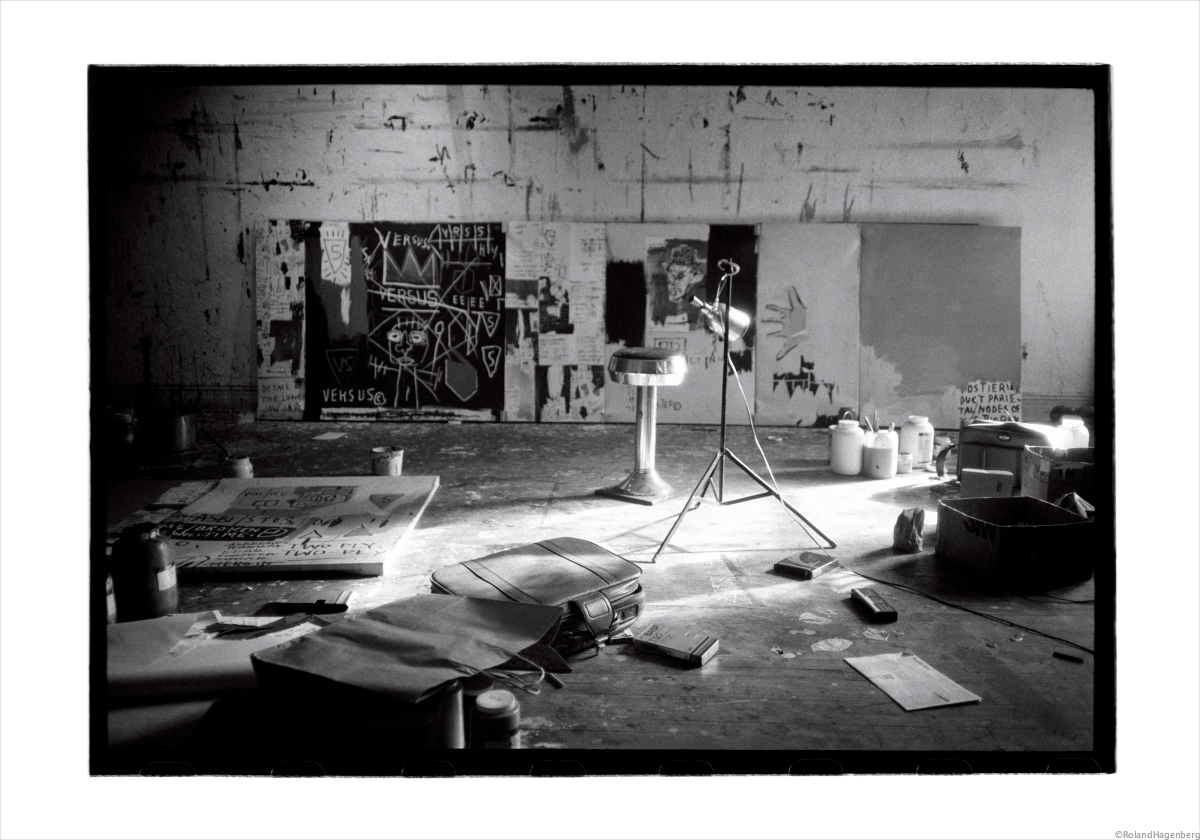

Basquiat's studio on Crosby street, Photo: Roland Hagenberg, Image via: sinsinfineart.com

Es überrascht nicht, dass Basquiat fasziniert war von Video, war es doch in diesem Jahrzehnt von Punk und Postpunk das modernste Medium. Es machte Kino zuhause konsumierbar. Vielleicht ist es aber auch die Logik des Mediums selbst, die so gut in die Jahrzehnte der Postmoderne passte: Kopieren, Verarbeiten, Überschreiben, wieder Kopieren.

Artikel, Filme, Podcasts - das SCHIRN MAGAZIN direkt als WhatsApp-Nachricht empfangen, abonnieren unter www.schirn-magazin.de/whatsapp