Die diesjährige 70. Berlinale fand erstmalig unter neuer Leitung statt. Trotz geringeren Anteils an Filmemacherinnen waren viele herausragende Filme von und über Frauen vertreten. Kinostarts sind zur Berlinale meist noch unbekannt, ein Film wird aber schon in wenigen Tagen in Frankfurt zu sehen sein.

„Never Rarely Sometimes Always“ von Eliza Hittman

Um das körperliche Selbstbestimmungsrecht von Frauen scheint es in ländlicheren US-Bundesstaaten zunehmend finster zu werden: die Zahl der Kliniken, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, schrumpft in vielen Landesteilen. Beispiel Pennsylvania: hier gab es 1982 noch 114 solcher Kliniken, im Jahr 2014 sind es lediglich noch 20. In „Never Rarely Sometimes Always“ zeigt die amerikanische Regisseurin Eliza Hittman, was dies ganz konkret bedeuten kann und schickt die 17-jährige Autumn Callahan (Sidney Flanigan) auf eine akkurat recherchierte Tour de Force.

So verläuft der Leidensweg der ungewollt Schwangeren von Versuchen des selbstinduzierten Schwangerschaftsabbruchs bis hin zur Busreise nach New York City – jenem Ort, wo auch ohne Einstimmung der Eltern eine Abtreibung durchgeführt werden kann. Hittman erzählt in ihrem dritten Spielfilm eindrucksvoll von den Auswirkungen ideologischer Fremdbestimmung und den Anmaßungen, denen sich gerade jüngere Frauen tagtäglich ausgesetzt sehen; aber eben auch von der rührenden Hilfsbereitschaft medizinischen Fachpersonals, deren Einsatzbereitschaft zunehmend bis zum kaum Erträglichen gefordert wird. Den Film hält jedoch Sidney Flanigan zusammen, eine Musikerin ohne jegliche Schauspielererfahrung. Was sich in ihrem Gesicht in dem dialogarmen „Never Rarely Sometimes Always“ abspielt, hätte durch noch so viele eloquente Gespräche kaum dargestellt werden können.

Ab 17. September 2020 im Kino

„Paris Calligrammes“ von Ulrike Ottinger

Ulrike Ottinger ist eine, vielleicht DIE Koryphäe des deutschen Art-Kinos, wie es 2009 die New York Times zusammenfasste: Als „Ein-Frau-Avantgarde-Opposition“ des Neuen Deutschen Kinos der 1980er Jahre und Kontrapunkt zu den männlichen Melodramen à la Wenders, Fassbinder oder Herzog wurde sie dort bezeichnet. Trotzdem konnte man mühelos mehrere Jahrzehnte auch wenig von der Filmemacherin, die jetzt mit der Berlinale Kamera ausgezeichnet wurde, mitbekommen haben.

So, wie man auch in „Paris Calligrammes“, Ottingers aktuellem Film-Essay, erst im Laufe der Zeit versteht, mit wem man es hier überhaupt zu tun hat: Mit einer Malerin, Lithographin und eben Kunstfilmemacherin, die ihr eigenes Werk nie zum Selbstzweck einbringt, sondern immer eng verwoben mit den Büchern, Bildern und Werken ihrer Pariser Kolleginnen und Kollegen erzählt. So entsteht ein autobiografischer wie zeithistorischer Rückblick auf das Paris der 1960er Jahre, formal wohl deutlich ruhiger als Ottingers Experimentalfilme, aber nicht ohne den nötigen Freiraum zum Herumspinnen – Assoziationsketten, die sich alle Zeit der Welt nehmen und dabei gerade deshalb niemals langweilig werden.

Ab 11. Juni 2020 im Kino

„Seishin 0 / Zero“ von Kazuhiro Soda

In seinem 2008 ebenfalls auf der Berlinale aufgeführten Film „Mental (Seishin)“ begleitete Kazuhiro Soda den japanischen Psychiater Dr. Masatomo Yamamoto bei seiner aufopferungsvollen Arbeit mit seinen Patienten. In „Seishin 0“ nun sucht Soda erneut den mittlerweile 82-jährigen Dr. Yamamoto auf, der gerade im Begriff ist, seine Praxis aufzulösen. Die Kamera begleitet den Psychiater bei letzten Gesprächen mit seinen Patienten, und schnell wird die innige Beziehung zu diesen deutlich, die sich zum Teil schon über 20 Jahre erstrecken. Nach jener Einführung verschiebt Kazuhiro Soda jedoch den Fokus zusehends auf den Grund für die Pensionierung des Psychiaters: dessen an Demenz erkrankte Frau Yoshiko.

Augenscheinlich alleine, lediglich mit einer Kamera in der Hand, begleitet der Regisseur das Ehepaar von nun an und dokumentiert geduldig wie auch schonungslos deren Zusammenleben: den Doktor, der sein Leben stets dem psychischen Wohlergehen anderer gewidmet hatte, und seine Frau Yoshiko, deren Bewusstsein offenbar schon größtenteils entglitten scheint. „Seishin 0“ ist Dokument der nicht immer einfachen langjährigen Beziehung und zeitgleich ein tragisches Sittengemälde unzähliger Ehen, in denen Frauen komplett hinter den Ehemännern zurücktreten, hier final gar nur noch als körperliche Hülle zurückbleiben. Kazuhiro Soda schafft mit „Seishin O“ einen respektvoll beobachtenden, betont entschleunigten Film, der auch von seinen Zuschauern Geduld und die Fähigkeit, ambivalente Zustände auszuhalten, einfordert.

„Kød & Blod / Wildland“ von Jeanette Nordahl

In Jeanette Nordahls Langfilmdebüt werden die üblichen Komponenten des klassischen Mafia-Genres völlig beiläufig umgekrempelt: An der Spitze der Familiendynastie steht die schöne Bodil, die Aufmerksamkeit und Zärtlichkeit nach gewünschtem Verhalten verteilt – auch an ihre längst erwachsenen Söhne. Wie Bodils Teenager-Nichte Ida, die plötzlich ihre Mutter verloren hat und fortan bei der Familie ihrer Tante leben soll, muss man sich als Zuschauerin in den ungeschriebenen Gesetzen und Strukturen dieses offenbar kleinkriminellen Soziotops mit mittelständischem Anstrich zurechtfinden.

„Ida liest jede Situation“, erklärte die Schauspielerin Sandra Guldberg Kampp ihren Charakter, den sie mit gekonntem Understatement spielt. Gerade in der zurückgenommenen Darstellung Idas entwickelt der Film seinen Sog über einige offenbleibende Fragen hinweg. Eine schöne Selbstverständlichkeit zieht sich durch die gesamte Erzählung von Familie, die Zwang wie Freiheit zugleich bedeuten kann, in der man mit Ida zeitgleich in ein fremdes Universum geschleust wird, das sich liebevoll bis dysfunktional vor vertrauter Dänemark-Urlaubsidylle entfaltet.

„The Woman Who Ran“ von Hong Sang-soo

Der Maestro des koreanischen Autorenfilms belegte bei dieser Berlinale abermals, was ein gutes Drehbuch so alles vermag (weshalb man viel öfter auch vom Drehbuch als von der Regie sprechen sollte – in diesem Falle lag glücklicher Weise beides in den Händen des Filmemachers Hong-Sang-soo): „The Woman Who Ran“ kommt mit ultra-reduzierten (sowohl technischen als auch finanziellen) Mitteln aus und gehört trotzdem mühelos zu den besten Filmen des diesjährigen Wettbewerbs.

An wenigen Spielorten und in wenigen statischen Einstellungen entwickelt sich eine Geschichte, in der ausschließlich Frauen als handelnde Protagonistinnen auftauchen. Im Manövrieren um koreanische Höflichkeitsformen herum und diese manchmal gar völlig ignorierend werden Spitzen verteilt („dein Gesicht ist so rot/deine Frisur viel zu jung für dich“) und scheinbare Belanglosigkeiten um Essen, Männer, Tiere und Wohnsituationen ausgetauscht, die für Sang-soo Programm haben: Ihn interessiere die Oberfläche, erklärte der Filmemacher im Pressegespräch, der darin alles findet, was er für die zwischenmenschliche Interaktion benötigt.

„First Cow“ von Kelly Reichardt

So wie hier hat man die Frontier, die Eroberung des amerikanischen Westens, noch nicht gesehen: Kelly Reichardt beschneidet das sonst genre-übliche Breitbild und lässt damit auch Saloons, Schießereien und große Pferdetracks außen vor. Was dann noch übrig bleibt, fängt Kameramann Christoph Blauvelt im menschen- statt landschaftsfreundlichen 4:3-Format ein. „First Cow“ verfolgt die beiden Trapper und Abenteurer Cookie und King auf ihrer bescheidenen Suche nach Glück, die sich inmitten des grünen Dickichts Oregons entfaltet.

Zwischen Moosen, Farnen und hohen Nadelbäumen wird die Eroberungsgeschichte exemplarisch erzählt, so als ob all das just in dieser Minute erst im Wald nebenan stattfinden könnte. Als eine stellenweise fast schon komödiantische Western-Bromance, die ohne Klischees auch hinsichtlich ethnischer Stereotype auskommt. Und in der, wie in fast jedem Reichardt-Film, auch das namensgebende Tier eine wichtige Rolle spielen wird.

„One of these Days“ von Bastian Günther

Am Anfang steht ein Werbespot: Der ortsansässige Autoverkäufer lädt im ländlichen Texas überdreht zum jährlich stattfindenden Hands-on-Wettbewerb seines Autohauses ein. Der nigelnagelneue Pickup, der Hauptpreis, steht bereits stolz im Hintergrund. Was genau ein Hands-on-Wettbewerb ist, erfährt man bald darauf: Insgesamt 18 Teilnehmer, alle zuvor ausgelost, müssen mit mindestens einer Hand den Geländewagen berühren. Wer loslässt, fliegt raus. Für jede volle Stunde ist eine Toilettenpause eingeplant, alle zwei Stunden haben die Teilnehmer 15 Minuten Verschnaufpause.

„One of these Days“ bleibt für die Zeit des Wettbewerbs, der sich über fast drei Tage erstreckt, nah bei seinen Protagonisten und erinnert immer wieder an Sydney Pollacks 1969er-Meisterwerk „They Shoot Horses, Don’t They?“, in dem dieser die in den USA der 1920er Jahre ähnlich anmutenden Tanzmarathons thematisierte. Bastian Günther kreiert um diese an wahre Begebenheiten angelehnte Geschichte einen einprägsamen Film, der wie eine Groteske beginnt, in seinen humanen Charakterzeichnungen aber stets seinen Figuren treu bleibt und schließlich in einer Tragödie endet. Am Ende hören wir die Stimme des US-amerikanischen Sängers Bill Callahan: Riding for the feeling, Riding for the riding, and for the ride.

„The Trouble with Being Born“ von Sandra Wollner

Sicherlich einen der schaurigsten Beiträge der diesjährigen Berlinale stammt von der österreichischen Regisseurin Sandra Wollner, die mit „The Trouble with Being Born“ ihren zweiten Spielfilm präsentiert, der gleichzeitig ihre Abschlussarbeit an der Filmakademie Ludwigsburg darstellt. Der Film beginnt an einem beunruhigend schönen Sommertag, aus dem Off sinniert die 10-jährige Elli über die wundervolle Zeit, die sie an diesem freien Tag mit ihrem Vater verbringen wird. Allein: nichts in Wollners Berlinale-Beitrag ist so wie es zunächst scheint, denn bei Elli handelt es sich um einen humanoiden Android.

Ihr Besitzer Georg, den sie liebevoll Papa nennt, hat sie so programmiert, dass sie auf ewig seine tatsächliche Tochter, die schon lange nicht mehr da ist, performt. Der Abgrund in „The Trouble with Being Born“ öffnet sich immer einen Spalt weiter: alsbald wird klar, dass der Android Elli für ihren Besitzer Georg nachts noch ganz andere Bedürfnisse erfüllen muss. Meisterlich entspinnt Sandra Wollner in beklemmenden Bildern eine vielschichtige, tief- wie auch abgründige Geschichte rund um menschliche Sehnsucht, Begierde, Identität und Traumata. Ein gewagter, zum Teil schwer erträglicher Film, der vollends dem Konzept der neuen Programmreihe Encounters gerecht wird: „ästhetisch und strukturell wagemutigen Arbeiten von unabhängigen, innovativen Filmschaffenden eine Plattform bieten“.

„Welcome To Chechnya“ von David France und „Saudi Runaway“ von Susanne Regina Meures

Eigentlich habe er sich immer sehr wohlgefühlt in Tschetschenien, erinnert sich Grischa, die Menschen dort seien ihm besonders freundlich und hilfsbereit vorgekommen. Dann fand sich der gebürtige Russe irgendwann in einem tschetschenischen Foltergefängnis wieder. „Welcome To Chechnya“ ereilt seine Zuschauer immer wieder mit unerwarteter Wucht: Die Dokumentation des amerikanischen Reporters und Filmemachers David France zeigt die höchst reale Gefahr für Leib und Leben, der seine homosexuellen Protagonistinnen und Protagonisten in der russischen Autonomieregion, aber auch in Moskau selbst ausgeliefert sind – immerhin in einem, wie es ein Aktivist im Film betont, offiziell säkularen Land mitten im 21. Jahrhundert.

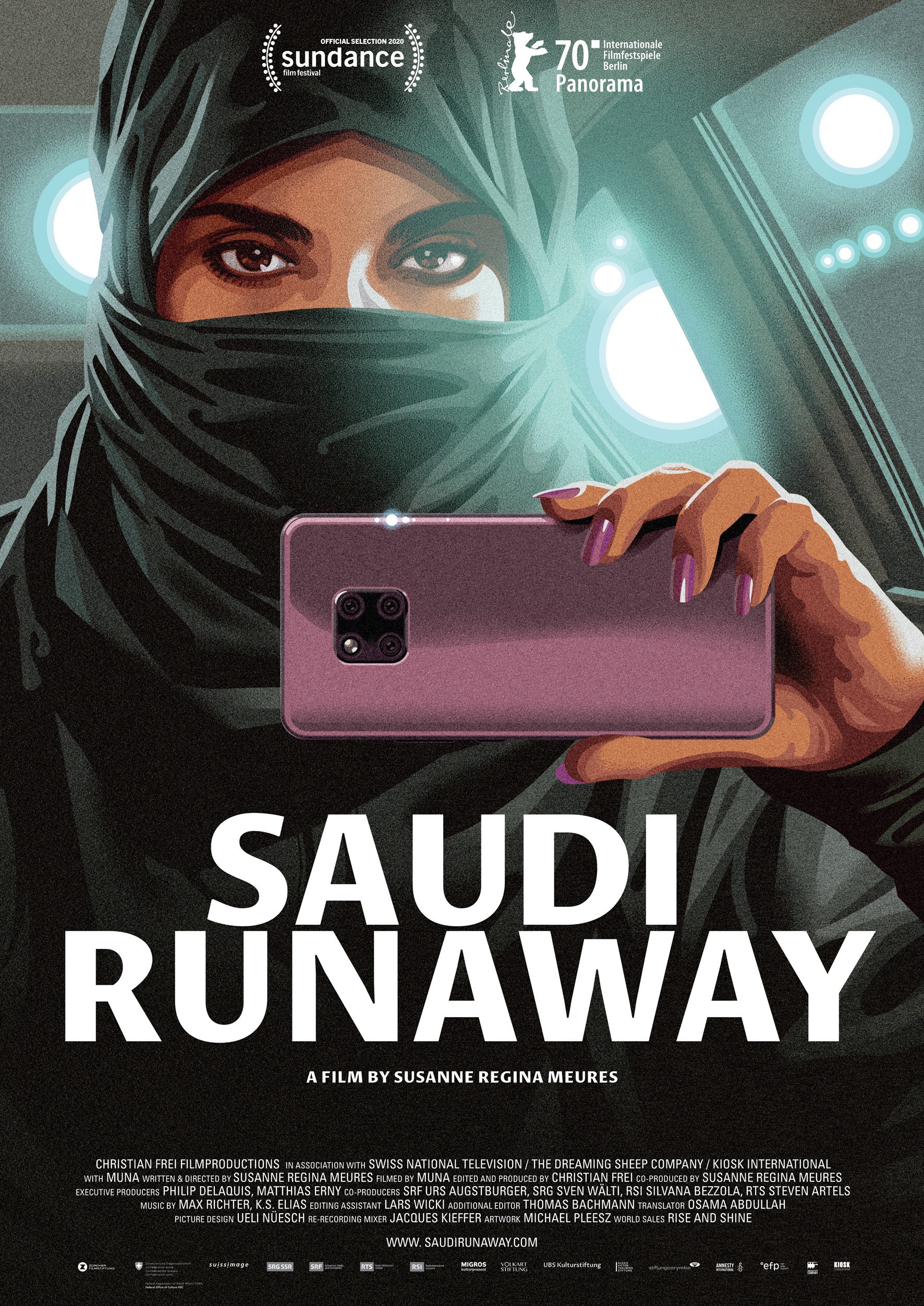

Ein solches gab Saudi-Arabien niemals vor zu sein: Im spektakulär organisierten Film „Saudi Runaway“ von Susanne Regina Meures dokumentiert die junge Muna via Smartphone die letzten Wochen ihres Alltags in Saudi-Arabien, bevor sie aus den Flitterwochen in Abu Dhabi nach Europa fliehen will. Weil Meures selbst kein Visum für das Land erhielt, suchte sie über geheime Chatforen, in der sich fluchtwillige Frauen austauschen, nach einer Protagonistin – und fand sie in Muna, mit der sie viele Wochen lang jeden Abend die geheim gedrehten Aufnahmen besprach. Dabei griff Meures nicht inhaltlich, wohl aber gestalterisch ein. Schmerzhaft deutlich wird in Munas Erzählung – mit einem ihrer Einschätzung nach noch vergleichsweise bemühten Ehemann und einer vermutlich noch relativ moderaten Familie, von der sie im Ernstfall trotzdem keinerlei Solidarität zu erwarten hat – abermals die Unmöglichkeit vom richtigen Leben im falschen.

Susanne Regina Meures, Flimplakat Saudi Runaway, Image via www.berlinale.de

Beide Filme bieten keine Sicht von außen auf die Rahmenbedingungen, unter denen der ganz reale Horror sich Bahn bricht für ihre Protagonistinnen und Protagonisten. Die finden unterschiedliche Deutungen, in welchem Maß die Einzelnen oder umgekehrt die soziokulturellen, religiösen und politischen Strukturen für ihre unmittelbare lebensbedrohliche Lage verantwortlich sind. Doch gerade in diesem Austarieren, dem manchmal notwendigen Rationalisieren oder Verdrängen, manchmal scharfem Verurteilen und Benennen liegt die bemerkenswerte Weitsicht und Beharrlichkeit von Muna, Grischa und den anderen Heldinnen dieser beiden Dokumentationen, die sich ihre unerträgliche Situation nicht ausgesucht haben. „Welcome To Chechnya“ erhielt den Publikumspreis der diesjährigen Berlinale-Panorama, „Saudi Runaway“ folgte auf dem zweiten Platz.

…außerdem:

Obwohl er preistechnisch leer ausging, dürfte auch „Berlin Alexanderplatz“ von Burhan Qurbani, die Neuinterpretation des gleichnamigen Romans von Alfred Döblin aus dem Jahr 1929, gute Chancen auf einen Kinostart in Deutschland haben. Auf der Leinwand oder im Fernsehen gezeigt werden sicherlich auch der in Deutschland koproduzierte „Sheytan vojud nadarad/Es gibt kein Böses“, Gewinnerfilm des Goldenen Bären, in dem der derzeitig in Iran unter Hausarrest stehende Mohammad Rasoulof in vier Episoden die Möglichkeit individueller Verantwortung unter politisch unmöglichen Voraussetzungen verhandelt.

Neben den wenig überraschend großen Themen Migration und landschaftliche Erosionen war auch die Kunst immer wieder Thema dieser Filmfestspiele. Berlinale-Dauergast und Experimentalfilmer James Benning erkundet in „Maggie’s Farm“ eine gespenstisch leere Kunsthochschule, Sabine Herpich dokumentiert in „Kunst kommt aus dem Schnabel wie er gewachsen ist“ die Arbeit von 16 sogenannten Outsider Artists in der Spandauer Kunstwerkstatt.

„Sheytan vojud nadarad/Es gibt kein Böses“ ab 5. November 2020 im Kino

Mohammad Rasoulof, Sheytan vojud nadarad/Es gibt kein Böses (Filmstill), Image via www.berlinale.de