Alles oder nichts: Während Superman sich heute nur noch auf die ganz großen Ziele konzentriert, konnte er in den 70er-Jahren noch Kätzchen aus Bäumen retten. Zu erleben im Open-Air-Kino am 16. August in der SCHIRN.

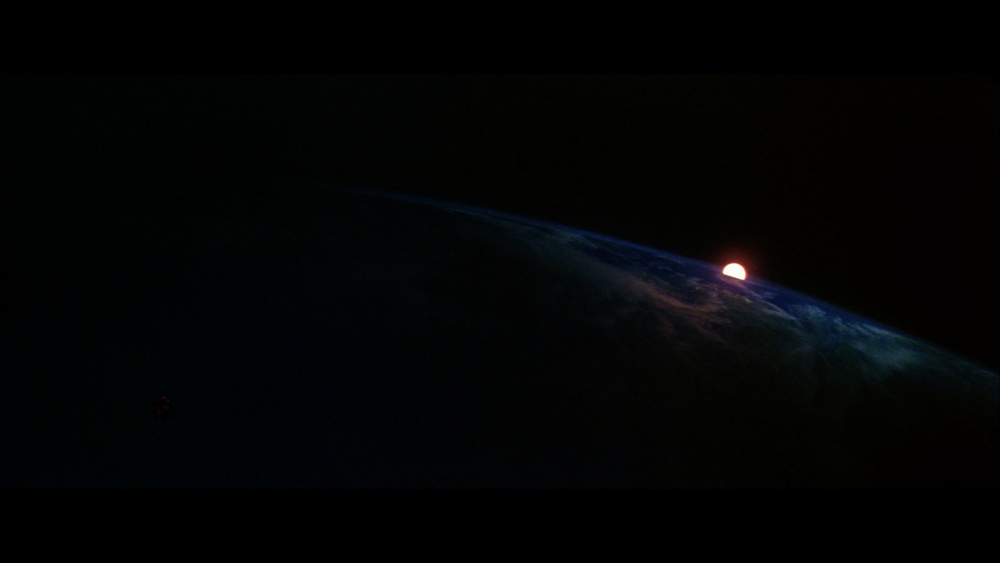

Dramatische Szenen auf dem weit entfernten Planeten Krypton: Jor-El beschwört den Obersten Rat, den Planeten zu evakuieren. Aufgrund des rücksichtslosen Schröpfens der natürlichen Ressourcen sieht Jor-El nämlich den größten anzunehmenden Unfall herbeinahen, die Explosion des Planeten. Zur gleichen Zeit versucht sich General Zod an einem Militärputsch, um die regierende Klasse hinwegzufegen. Es folgt eine schwindelerregenden Verfolgungsjagt, schließlich befördert Jor-El sein neugeborenes Baby in einer Raumkapsel Richtung Erde: Sein Sohn Ka-El zumindest soll leben und wird später auf auf dem blauen Planeten den Namen Clark Kent erhalten. Er selbst hingegen wird nicht mit dem Leben davonkommen, der Planet explodiert.

Film Poster von 1978, Image via verdoux.wordpress.com

Jene furiose Eröffnungsszene entstammt Zack Synders Superman-Neuverfilmung „Man of Steel“ aus dem Jahr 2013, ist zumindest inhaltlich jedoch größtenteils deckungsgleich mit Richard Donners Klassiker „Superman“ von 1978. Interessant sind die Inszenatorischen Unterschiede beider Versionen, gerade im Hinblick darauf, dass Superhelden-Geschichten im besten aller Fälle immer auch Erzählungen über die Zeit, der sie entstammen, sind.

Ein kalter, technischer Planet

Snyders Krypton erinnert an die Welt der Herr der Ringe-Trilogie: Bergige Landschaften, fliegende Drachen und andere Uhrzeitwesen und selbst die Kostüme rekurrieren auf mittelalterliche Kleidung – allein, die Kryptoniten verfügen über Technik, die unsereins noch längst nicht zur Verfügung hat. So gibt es etwa fliegende Künstliche Intelligenzen, die aus organischem Material zu bestehen scheinen und mit ihren Schöpfern auf Augenhöhe kommunizieren.

Der Planet Krypton, Image via ew.com

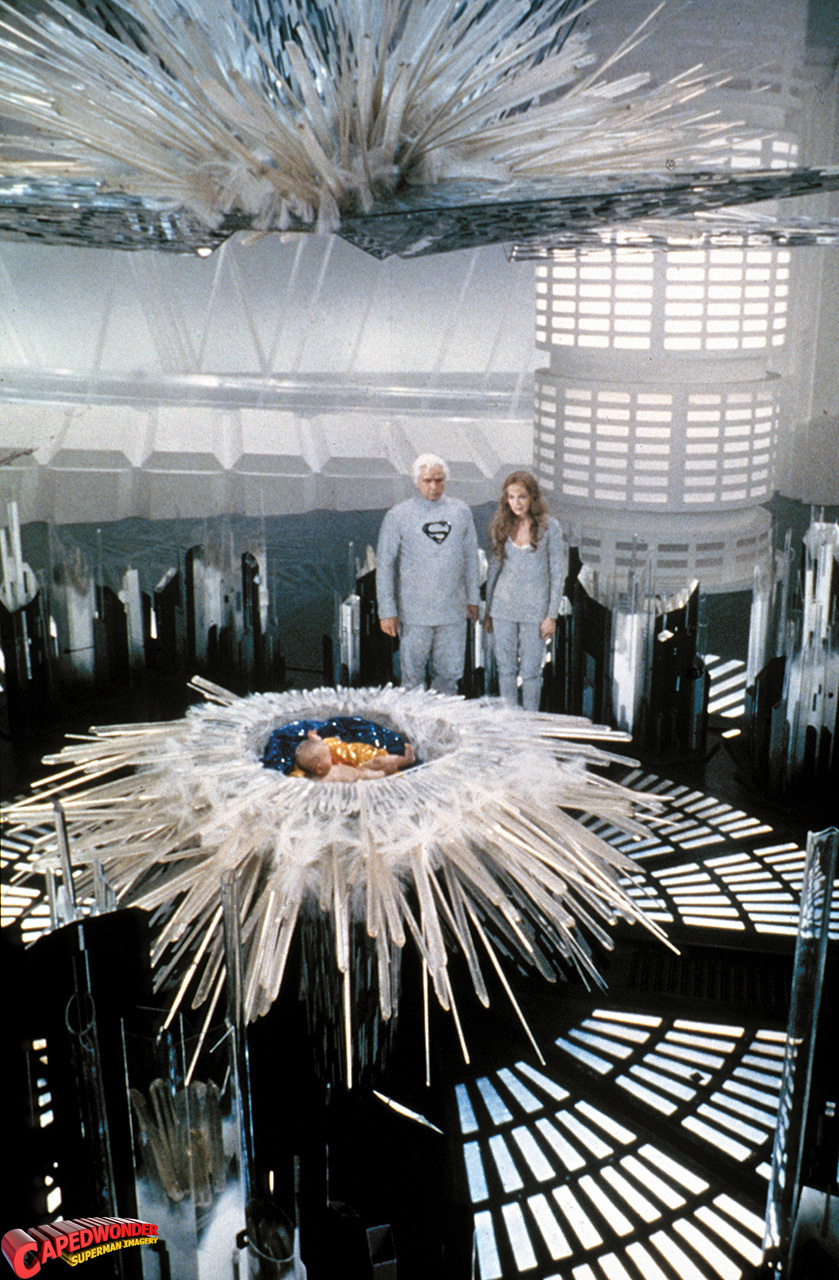

Ganz anders Richard Donners Krypton: Ein kalter, technischer Planet ohne eigene Atmosphäre, gleich dem Todesstern aus Krieg der Sterne. Bis auf die Bewohner gibt es hier nicht wirklich viel, Donner filmt starken Kontrast zwischen gleißendem Licht und ewigem Schwarz. Actiongeladene Sequenzen wie in „Man of Steel“ gibt es nicht, stattdessen Marlon Brando als Jor-El, der lange Monologe über Verantwortung und Menschlichkeit hält.

Superhelden in B-Movies

Manche mögen Superman für den langweiligsten aller Superhelden halten, aber er ist unbestreitbar vor allem eines: der Erste. Und genau so ist Richard Donners Superman-Verfilmung aus 1978 mehr oder weniger der erste Superhelden-Blockbuster, der auf seine Art das Marvel Cinematic Universe und all jene Superhelden-Geschichten, die das Kino heute dominieren, vorbereitet hat. Zuvor waren Superhelden ausschließlich in B-Movies oder TV-Serien zu sehen, angesiedelt an der Grenze zwischen Familienunterhaltung und Trash. „Superman“ brachte das Gerne auf die große Bühne, die Special Effects spiegelten den höchsten technischen Stand der damaligen Zeit wider.

Superman. The Movie, 1978, Image via wallpaperstock.net

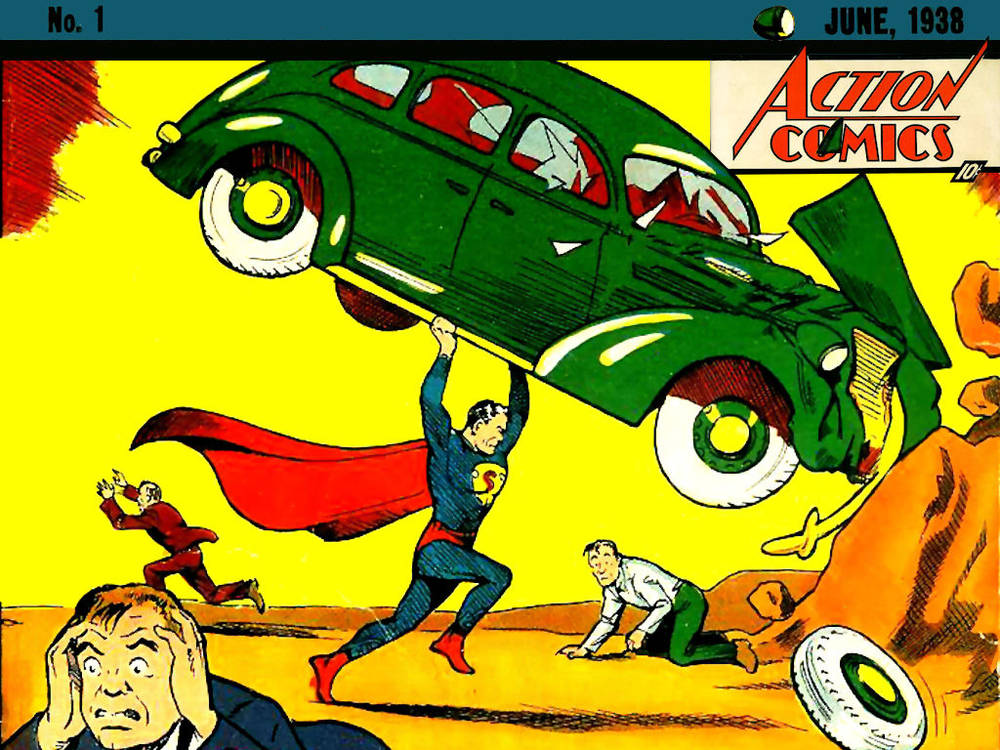

Die Figur des Superman selbst war immer ein Kind seiner Zeit. 1933 von seinen Erschaffern Jerry Siegel und Joe Shuster noch als glatzköpfiger Bösewicht in deren selbstpublizierten Zeitschrift „Science-Fiction“ eingeführt, änderte das Autorenteam ab 1934 die Figur in einen Superhelden, der aber erst ab 1938 regelmäßig in Comic-Heften zu sehen war und sich größter Beliebtheit erfreute. Der Superman jener Jahre war noch eine recht ruppige Figur, die übermäßig gewalttätig mit Gangstern, Wucherern oder Frauenschlägern ins Gericht ging.

Hitler den Hintern versohlen

Zu dieser Zeit wurde Superman noch von der Bundespolizei bekämpft und trug deutlich sozialistische Züge. So zerstörte der Superheld beispielsweise in einer Folge des Comics eine vollkommen desolate, staatlich errichtete Sozialwohnungssiedlung, um so zu erreichen, dass die Bewohner neue und bessere Wohnungen erhalten. Ab den 1940ern wird Superman deutlich weicher und freundlicher, tötet nicht mehr, arbeitet mit den öffentlichen Stellen zusammen, versohlt Hitler, Stalin und dem japanischen Kaiser Hirohitos den Hintern und wird zum Liebling der kämpfenden Soldaten in Europa.

In „Man of Steel“ geht es, das macht der Anfang klar, ums Ganze. Die Menschheit per se ist bedroht, Clark Kent alias Superman muss sich entscheiden zwischen seiner Herkunft und seiner neuen Lebenswelt, zwischen rassischem Ursprung und selbsterwähltem Neuland. Im klassischen Superman ist keine einzige Minute so ernst und gewichtig wie in der Neuauflage. Hier bedroht ein klassischer Bösewicht - der von Gene Hackman fast am Slapstick-Genre angelehnte Lex Luther - mit seinen dunklen Machenschaften zwar auch das Leben von dutzenden Menschen und Superman muss im wahrsten Sinne des Wortes die Welt im Innersten zusammenhalten. Zu keinem Zeitpunkt wirkt dies jedoch jemals tatsächlich bedrohlich oder so, als könnte das Böse letztlich vielleicht doch die Überhand behalten. Superman hat die Lage im Griff und zwischendurch auch noch Zeit, eine Katze aus einem Baum zu befreien. Für solche Sperenzchen bleibt dem Mann aus Stahl in unserer aktuellen Welt natürlich keine Zeit mehr, es geht immer um alles oder nichts.

Superman und die Dreifaltigkeit

Beiden Filmen gemein hingegen sind christliche Grundthemen: Superman wird von seinen Eltern auf die Welt geschickt, um die Menschheit zu retten und die Erde zu einem besseren Ort zu machen. In Richard Donners „Superman“ werden sogar Parallelen zu der Dreifaltigkeit gezogen: So erklärt Jor-El seinem Sohn beispielsweise, dass sie für immer eine Einheit sein werden und der eine das Leben des anderen durch dessen Augen sehen wird. „Der Sohn wird der Vater und der Vater wird der Sohn werden“. In „Man of Steel“ ist Superman bereit, sein Leben für die Menschheit hinzugeben und sein Vater bemerkt kurz vor der Entsendung auf die Erde zu seiner Frau: Er wird wie ein Gott für sie sein.

Gene Hackman als Bösewicht in Superman. The Movie von 1978, Image via pinterest.de

Die Analogien in „Man of Steel“ führten gar so weit, dass das Produktionsstudio Warner Bros. seinerzeit auf einer eigens online gestellten Internetseite darauf verwies, dass Jesus Christus der erste aller Superhelden sei. Im gleichen Sinne lassen sich jüdische Elemente in der Figur entdecken; die Begründung des Verbots des Comics schlechterdings im nationalsozialistischen Deutschland wurde von Propagandaminister Goebbels mit dem Satz: „Superman ist ein Jude!“ zusammengefasst.

Peter Saul, Superman und die maximale Übertreibung

Gleichzeitig ist Superman natürlich eine originär amerikanische Figur, die von Immigration und Exzeptionalismus, von Anpassung und Auserwähltsein erzählt. Diesem uramerikanischen „Pop-Archetyp“, wie Dietmar Dath ihn nannte, nahm sich auch Peter Saul des Öfteren an, wenn er beispielsweise in „Superman & Superdog in Jail“ den Superhelden unförmig im Knast zeigt oder ihn in „Superman in the electric chair“ hinrichten lässt. Er wolle mit seinen Bildern „maximal übertreiben“, so Saul – in dieser Übertreibung bedient er sich letztlich dem gleichen Prinzip wie die Superman-Geschichten. Peter Sauls Überzeichnung verschiebt sich ins Groteske, schlägt aber ultimativ in die gleiche Kerbe, auf die Superheldengeschichten grundsätzlich abzielen: Anspruch und Wirklichkeit der Gesellschaft zu thematisieren und im Fantastischen oder eben der „maximalen Übertreibung“ zu spiegeln.

Artikel, Filme, Podcasts - das SCHIRN MAGAZIN direkt als WhatsApp-Nachricht empfangen, abonnieren unter www.schirn-magazin.de/whatsapp

Violence – Made in Germany

Aus der deutschen Vorstadtsidylle in die brasilianischen Favelas: Künstler Igor Vidor stellt die perfiden Polizeipraktiken eindrucksvoll an den...

Dem Warten ausgeliefert

Künstlerin Bani Abidi widmet sich den dunklen Absurditäten des Alltags. In ihrer Videoarbeit „The Distance from Here“ nimmt die Bürokratie überhand...

„Bitte mach keinen Film über Godard!“

Ein Film übers Filmemachen hört sich zunächst Meta an. Doch Kristina Kilians Videoarbeit führt uns auf eine geisterhafte Reise durch Godards...

Schwarz ist keine Farbe

In einer Filmreihe verbindet Oliver Hardt die Themen aus Kara Walkers Werk mit den Perspektiven Schwarzer Menschen in Deutschland. Im Gespräch mit...

Wie erinnern wir uns?

Und woran erinnern wir uns überhaupt? An welchen Orten wird Geschichte sichtbar? Maya Schweizer beginnt ihre Spurensuche in der Kanalisation...

Visionäre Künstlerinnen

Anlässlich der großen Paula Modersohn-Becker Ausstellung bringt die SCHIRN bedeutende Künstlerinnen auf die Kino-Leinwand, die mit den...

Must-See: Lost Women Art

Frauen schreiben Kunstgeschichte – doch werden von dieser systematisch ignoriert. Nun ist in Zusammenarbeit mit der SCHIRN-Kuratorin Ingrid Pfeiffer...

Filmhighlights aus Süd- und Nordamerika

Wie können wir mit den Machtverhältnissen der Vergangenheit brechen und eine dekoloniale Zukunft schaffen? Ein Blick auf die Repräsentation von...

Wie Musikvideos Geschichte schrieben

Die SCHIRN bringt Kunst in die Clubszene und widmet sich dem Musikvideo als künstlerischem Genre. Doch wie und wann ging es eigentlich los mit...

Must-See: Highlights der Nippon Connection 2021

Es ist wieder soweit: Die Frankfurter Nippon Connection ist das weltweit größte Festival für japanischen Film außerhalb des Landes. Wir haben vorab...

Must-See: The World of Gilbert & George

Exzentrisch, faszinierend, abstoßend, unterhaltsam und voller Symbole: Der Film „The World of Gilbert & George“ ist eine Collage über die...

Im Frühjahr in der SCHIRN: Magnetic North

Erstmals in Deutschland sind Hauptwerke aus den großen Sammlungen Kanadas zu sehen. Gleichzeitig unterzieht die Ausstellung die Malerei der...