Die aktuelle Ausstellung in der Frankfurter Basis e.V. untersucht die Schnittstelle von virtuellem und physischem Raum in einer Gruppenausstellung und zeigt, dass die Trennung der Bereiche längst obsolet ist.

Gerade wo Materialität und Virtualität heute so unweigerlich aufeinandertreffen -- wir das „Netz" längst nicht mehr als virtuellen Raum, sondern als wandelnden Komplex aus Glasfaserkabeln, Router und Satellit begreifen, scheint eine fixe Definition von dem, was uns alltäglich umgibt, doch irgendwie erschwert. Dabei gerät der Kant'sche Ansatz, die Realität als etwas menschengebundenes zu betrachten, ins kritische Visier, verharrt doch unsere Materie nicht nur in statischer Form, sondern beweist vielmehr die Fähigkeit, sich selbst zu organisieren -- ganz ohne die rationale Kontrolle des Menschen.

In der von Gislind Köhler kuratierten Ausstellung "Searching for Devices" bei Basis e.V. wird dieses dynamische Verständnis von Realität anhand von fünf künstlerischen Positionen immer wieder aufs Neue ausgelotet. Großzügig entfaltet sich jedes der hier neu produzierten Werke auf eigenem räumlichen Terrain, wobei weniger der Schauwert einer finalen Arbeit als das Potential ihrer aktiven Körperlichkeit in den Vordergrund rückt. Zunächst stößt man auf Martijn Hendriks nahezu wandelnde Skulpturen aus beständigen Werkstoffen und teils organischen Überresten: Gips, ein Aluminiumgerüst, PU-Schaumstoff und mal ein tropfender Wassertank fügen sich zu Organismen zusammen, die sich von einem Zustand zum nächsten fortentwickeln und dabei doch nie das Endstadium ihrer Existenz erreichen. Im ständigen Feed speist der Künstler durch Posts, Nachrichten und Bilder die dokumentierten Arbeitsschritte auf Social-Media-Plattformen ein und projiziert sie wieder in den Ausstellungsraum zurück, wo sie unaufhörlich zirkulieren, ebenso wie es die Werke selbst tun.

Diese Autonomie des Materials wird in Mikkel Carls Arbeiten im nebenliegenden Raum auf den Punkt gebracht. Im perfekt ausgeleuchteten White Cube treten einem defekte MacBooks und Titanplatten mit intensivem Farbgestus entgegen. Der Künstler setzt das Titan im Stromkreis einer Schwefelsäure aus, wodurch eine mikroskopische Oxidschicht auf der Oberfläche erwächst, die je nach Dicke auf den Metallplatten durch Lichtbrechung violette, blaue oder goldbraune Farbschattierungen zum Vorschein bringt. Nicht der Künstler selbst wird hier zum eigentlichen Entscheidungsträger über die hochästhetischen Farbverläufe, welche die systematischen Abläufe in den Geräten wie Chiffren scheinbar nach außen tragen, sondern der Zufall.

Schreitet man weiter fort, fällt der Blick auf einen zusammengetüftelten Apparat unterhalb der Raumdecke -- überdimensionierte Rauchringe aus nikotinhaltigen Liquid zersetzen sich ganz langsam in der Luft. In seinen gerahmten Filterfasermatten mit mikroskopisch vergrößerten Prints ergründet Daniel Stempfer anhand von medizinischen Studien, die in Form von aufgefächerten Diagrammen aus Partikelfiltern die Wand einnehmen, die visuellen Reize des Zigarettenkonsum (u.a. von blinden Menschen) sowie die Vermarktung der in den 50er-Jahren eingeführten Filterzigarette. Erfolg mit dem Filterprodukt als Reaktion auf das wachsende Gesundheitsbewusstsein in Zeiten des steigenden Krebsrisikos hatte zunächst nur die Marke Philip Morris. Mit der raffinierten Erfindung des verfärbenden Cellulose-Filters, der im Gegensatz zu anderen Filterprodukten nicht Geschmack und Nikotin beeinflusste, wurde mit "Marlboro" schließlich die Ära des Männer-Glimmstängels schlechthin eingeleitet. Was im Augenblick des Genuss heute und damals unsichtbar bleiben sollte, schlüsselt Stempfer hier mit analytischem Blick künstlerisch auf und zeigt: Hinter der Zigarette verbirgt sich auch ein Kampf um wissenschaftlichen Fortschritt.

Eine der ortsspezifischsten Werke in der Ausstellung ist wohl Angelika Loderers fragiles Arrangement aus kleinsten Alltagselementen und Quarzsand, das sie in minuziöser Detailarbeit auf dem Boden kreierte, fast so als würde sie einem kultischen Brauch folgen. Einzelne aus dem Zusammenhang gelöste Dinge wie knallbunte Spültücher und Folie werden kombiniert und geschichtet, um neue Beziehungen miteinander einzugehen. Ebenso wie ihre monumental anmutenden sandgepressten Skulpturen mit farbiger Zickzack-Komposition, die den Ausstellungszeitraum kaum überdauern werden, zersetzt sich dieses Kunstwerk mit der Zeit willentlich durch das unaufhaltsame Einwirken äußerer Einflüsse.

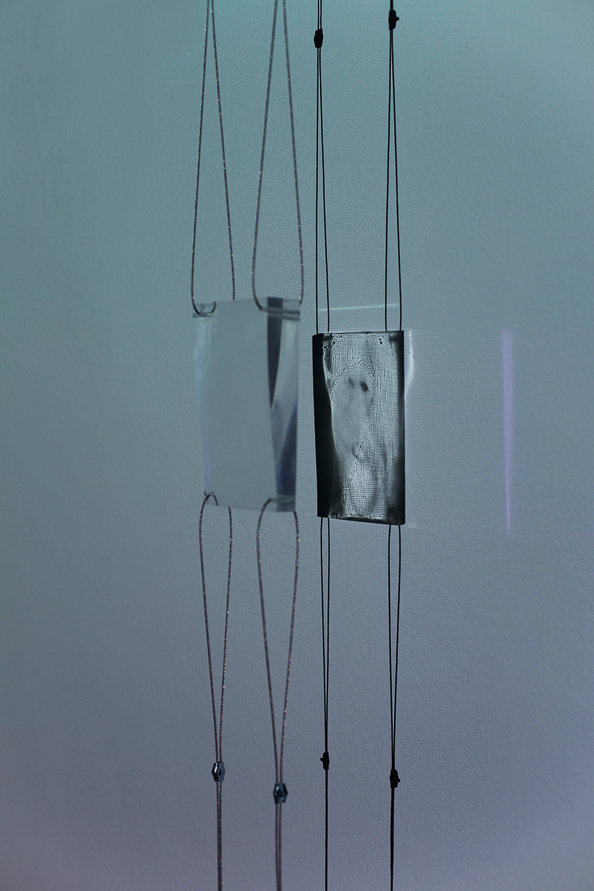

Während Loderer auf einen Moment der Unbeständigkeit und Verflüchtigung zielt, geht es bei Harry Sanderson darum, genau diesen akribisch festzuhalten: Der Londoner Kurator und Künstler schuf hier unter anderem Skulpturen mit Kaustiken, Lichtbündel, die auf einer gewölbten Oberfläche gebrochen und als Muster auf eine zweite Fläche geworfen werden. Mit Ihnen lässt er virtuelle Datenflüsse in Netzwerken, welche unser Arbeits-und Freizeitgefüge bestimmen, körperlich nachvollziehbar werden, wie etwa in seiner Skulptur, "A cigarette burns at 400 c", die ein Filmstill aus Haroun Farockis Agitpop-Werk "Nicht löschbares Feuer" (1969) zitiert. Zusammen mit Programmierern entwickelte Sanderson für seine Arbeiten einen Algorithmus, der die Spuren der Lichtbrechung anhand von Daten voraussieht. Hierbei bleibt die Computerkalkulation mithilfe einer Lichtprojektion als gebrochenes Bild auf der gegenüberliegenden Wand haften.

Der Filmemacher Haroun Farocki, dem selbst schlichtes Abbilden nie ausreichte, um eine Vorstellung von Wirklichkeit zu vermitteln, stellte sich immer wieder die Frage, wie das digitale Bild auf das "wahre Leben" zurückwirke. Sandersons Arbeiten geben darauf Antwort: Sie widerlegen, dass das digitale Image nur als flaches Abbild hinter einem Screen gefangen bleibt, sondern letztlich ebenso Bestandteil unserer physischen Realität ist und damit, wie es auch die meisten anderen hier präsentierten Arbeiten zeigen, eine Trennung von den immateriellen Kreisläufen längst obsolet wird.