Im 19. Jahrhundert sollten fotografische Porträts den Zusammenhang zwischen psychischen Erkrankungen und der Physiognomie dokumentieren. In der Ausstellung "Théodore Géricault" sind jetzt zwei historisch bedeutende englische Serien zu sehen.

Nachdem Louis Daguerre 1839 in Paris das erste fotografische Verfahren vorgestellt hatte, entwickelte sich die neue Technologie in rasantem Tempo weiter. Von Anfang an wurde das Medium sowohl künstlerisch als auch dokumentarisch eingesetzt. In Pariser Straßen überraschten Fotografen Flaneure. Auf der ganzen Welt nahmen sie Ansichten von Landschaften und wachsenden Metropolen auf. Der Malerei machten sie das Porträt streitig.

Von dem jungen Medium versprach man sich nie da gewesene Möglichkeiten. Es sollte sichtbar machen, was mit dem bloßen Auge nicht erfassbar war und den Wissenschaften dank einer nie dagewesenen visuellen Objektivität als empirische Methode dienen. Bald sollte die Kamera zum Einsatz kommen, um Zusammenhänge zwischen psychischen Erkrankungen und den Eigenheiten von Gesichtern Betroffener herzustellen.

Um 1850 nahm der Psychiater und leidenschaftliche Fotograf Hugh Welch Diamond Bilder von Patienten in einer öffentlichen Nervenheilanstalt im englischen Surrey auf. Die Serie sollte Möglichkeiten für die Diagnostik erschließen. Begleittexte oder Titel sind keine überliefert. Die Bilder vermitteln den Eindruck einer „Freakshow“: Diamond setzte Frauen mit starken physiognomischen Auffälligkeiten ungünstig in Szene, die Körperhaltung ist meist steif, die Haare teils struppig, die Kleidung ärmlich.

Ein paar Jahre später wurde der Fotograf Henry Hering von der Leitung der Londoner Bethlem-Klinik beauftragt, ebenfalls Porträts von Patienten zu schießen. Im Auftrag an den Fotografen sind Namenskürzel und Krankheitsbilder wie „Melancholia“ oder „Acute Mania“ vermerkt. Zwischen 1857 und 1859 entstand eine Serie mit 70 Fotografien von Frauen und Männern. Auch diese Arbeiten muten wie absurde Inszenierungen an, Mimik und Gestik wirken überdreht, die Haare fliegen wild um die Köpfe.

Vision einer besseren Gesellschaft

Théodore Géricaults Porträtstudien von Menschen mit psychischen Krankheiten entstanden schon über 15 Jahre vor Daguerres Coup, in den Jahren zwischen 1820 und 1824. Seine fünf „Monomanen“ stellen je ein Krankheitsbild dar. Der Künstler porträtierte seine Modelle mit angespannten Gesichtszügen, leicht geöffneten Mündern, starren Blicken und rot unterlaufenen Augen. Die Haut tönte er mit Schwefelgelb und Grün, um das Leiden zu dramatisieren. Doch Géricaults Porträts wirken einfühlsam, scheinen keinerlei Anspruch auf eine objektive Beobachtung zu erheben, respektieren das Individuum.

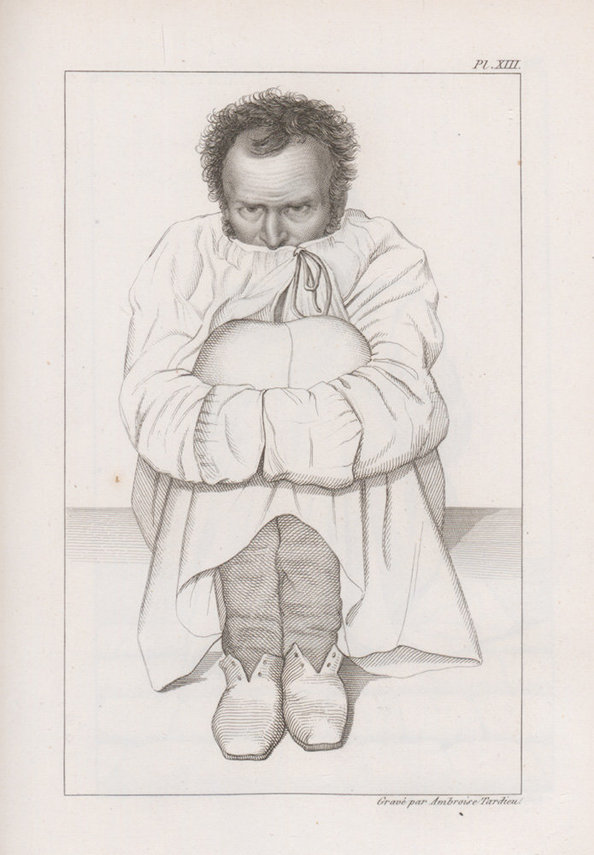

Ihr Charakter ist vielmehr appellativ: Der Betrachter ist nicht mit einem unbeseelten „Geisteskranken“ konfrontiert, sondern mit einem Menschen, der an einer Krankheit leidet. Das unterscheidet Géricaults Arbeiten auch von den medizinischen Illustrationen, die sein Zeitgenosse Jean-Étienne-Dominique Esquirol für eine medizinische Publikation anfertigen ließ. Georges-Francois-Marie Gabriel zeichnete dafür Männer und Frauen, die teilweise nur dürftig bekleidet auf Pritschen oder dem Boden hocken, mit verzerrten Gesichtern und teils hysterischem Blick.

Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Psychiatrie, der Begriff selbst tauchte ab 1842 auf. Die Reformbewegung ging von England aus. Philanthropische Ärzte setzten sich dafür ein, den verheerenden Umgang mit psychisch Kranken zu beenden. Nicht selten verbrachten diese ihr Leben in Gefängnissen, wurden von der Gesellschaft fern gehalten, verwahrlosten. Es war der Beginn eines langen Weges hin zu humaneren Formen der Behandlung. Théodore Géricaults emphatischer Blick auf Betroffene war vor allem auch ein visionärer.