Ingrid Pfeiffer, Kuratorin der SCHIRN Kunsthalle, läßt ihre persönlichen Erlebnisse und Eindrücke der 54. Biennale in Venedig Revue passieren.

„Es ist zu viel", denkt man jedes Mal nach den drei Biennale-Eröffnungstagen in Venedig, und es kommt einem vor, als wäre man Wochen lang dort gewesen, so ausgefüllt ist die Zeit, so voller Eindrücke der Kopf. Schmerzende Füße und mentale wie optische Überforderung gehören zu den Merkmalen dieses Ereignisses, das die Kunstwelt alle zwei Jahre bewegt. Besonders schmerzlich ist immer die Erkenntnis, dass man nicht annähernd alles Interessante sehen kann, dass noch so gute Vorbereitung nicht reicht, weil dann doch die Schlangen vor den Pavillons viel zu lang sind, dass das Gedränge auf den Vaporetti eine Zumutung ist und dass es manchmal mehr um das Überleben dieses Ereignisses geht als um das Erleben.

Dieses Jahr hat die Kuratorin Bice Curiger versucht, das Klassische und Ur-Venezianische mit dem Zeitgenössischen zu verzahnen, und es klang erst einmal interessant, Tintoretto als Auftakt zu wählen -- doch beim Betreten der Ausstellung im Hauptpavillon stellte sich schnell heraus, dass es nicht funktioniert, weder räumlich noch inhaltlich. Die Welten sprechen leider nicht miteinander, rote Fäden sucht der Besucher vergeblich, und zurück bleibt ein unbefriedigender Eindruck -- doch auch dies ist kein neues Gefühl in Venedig, sondern eher die Regel. Es gab die Hoffnung, diesmal wäre es anders.

Als Harald Szeemann 1999 erstmals die Arsenale als Ausstellungsort einbezog, spürte man Aufbruchstimmung, war angetan vom Charme der ehemaligen Schiffswerft und Flottenbasis aus Venedigs Goldenem Zeitalter: Heute erlebt man nur eine Folge von Räumen, einen Schlauch voller Kunst, eine schiere Masse von rechts und links aufgereihten Werken, bei der nur Ungewöhnliches oder Lautes überhaupt noch die Chance hat, wirklich wahrgenommen zu werden. Kein Wunder, dass Urs Fischers langsam abbrennende Wachsplastik nach Giovanni Bolognas „Raub der Sabinerinnen" sich eingeprägt hat. Auch wenn die inhaltliche Aussage nicht gerade besonders tiefgründig ist, so beeindruckt die Arbeit durch ihre technische Perfektion, den Aufwand und das schiere Raumerlebnis.

Der Eindruck, dass diese #Biennale allzu ruhig daherkommt und Überraschungen fehlen, alles Laute und Riskante außen vor bleibt, wird allgemein geäußert. Da empfindet man den gewohnt frivolen Auftritt der österreichischen Gruppe Gelitin in den Arsenale-Gärten als geradezu erfrischend. Gelitin haben bereits 2002 in der Schirn eine sehr provokative Performance gezeigt, in der es, wie häufig bei ihnen, um Travestie und Tabus ging. Überhaupt hätten die Ausstellungen dieser Biennale insgesamt viel mehr „Wildes", Unerwartetes oder Schräges gebrauchen können. Zu schade, dass Christoph Schlingensief nicht mehr lebt, denn das wäre seine Rolle gewesen.

Erfreulich ironisch geht es aber in diesem Jahr im amerikanischen Pavillon zu: Das kubanisch-amerikanische Künstlerduo Allora & Calzadilla mit Wohnsitz in Puerto Rico parodiert in seiner Installation „Gloria" gleich mehrere heilige Kühe der Vereinigten Staaten, darunter Waffen und Militär (Panzer), nationale Fluglinien (Möbel von Delta und American Airlines) und die Sportbegeisterung in Form von Läufern und Turnern, die Möbel und Panzer als Unterlage ihrer Sport-Performance nutzen. Auch das Geld als prägender Identitätsfaktor der amerikanischen Nation spielte in Form eines (funktionierenden) Geldautomaten, der in eine große Orgel eingebaut ist, eine Rolle. Die Künstler geben selbst an, dass Verfremdung, Absurdität und Humor aus Dadaismus und Surrealismus zu ihren wichtigsten Quellen gehören. Die diesjährige Wahl für den Pavillon zeugt von mehr kritischem Mut der Verantwortlichen als in früheren Jahren, als es mit Ed Ruscha und Bruce Nauman zwar hochkarätige, aber auch sehr etablierte Künstler zu bewundern gab. Angeblich hatte die Kuratorin Lisa D. Freiman vom Indianapolis Museum of Art selbst niemals erwartet, dass das Auswärtige Amt der USA ihrer unorthodoxen Wahl, nämlich Allora & Calzadilla, zustimmen würde.

Eine positive Überraschung ist diesmal auch der Schweizer Pavillon mit Thomas Hirschhorn, der bereits 2005 auch in der Schirn eine große Installation gezeigt hat. Sein Beitrag in Venedig stellt sicherlich einen Höhepunkt seiner Arbeit dar, denn auch wenn man seine politischen Themen, seine mit braunem Paketband verkleisterten Räume und seine komplexen Raumstrukturen kennt, so hat er sich diesmal mit „Crystal of Resistance“ selbst übertroffen: Viele Kristalle sind in sein Raumlabyrinth eingearbeitet, und zwar sowohl inhaltlich wie auch formal. So gibt es kleine Kristalle, aufgereiht wie Kugeln im Kugelgürtel, die das Thema Krieg, das viele Fotos zeigen, formal aufnehmen und zum Raumerlebnis werden lassen.Hirschhorn schwärmt in dem begleitenden Text von der „Schönheit, Strenge, Strahlkraft und Offenheit“ des Kristalls und gibt neben den für ihn üblichen theoretischen Büchern, die er als Referenz nennt, auch Kristall-Literatur an. Besonders gelungen finde ich auch eine Wand aus Videoscreens, auf denen man sieht, wie ein Finger zahllose Bilder von Getöteten und Verletzten weiterscrollt: Das I-Pad-Prinzip, das dazu führt, dass man gar nichts mehr einzeln wahrnimmt – nur noch Bilder als Masse, austauschbar und gleichgültig.

Auch Christian Boltanskis Beitrag im Französischen Pavillon, kuratiert von Jean-Hubert Martin, hat seinen Reiz: Tausende von Babyfotos laufen auf einem „Glücksrad“ durch die Räume. Nach dem Zufallsprinzip wird gestoppt und ein Gesicht fokussiert, das dann auf einem Monitor erscheint. In einem Nachbarraum werden die Gesichter von Neugeborenen und Verstorbenen willkürlich zusammengefügt – ein beeindruckendes Memento Mori. Auch dass trotz Kriegen und Katastrophen viel mehr Menschen pro Sekunde geboren werden als sterben, erfährt man durch die ständig laufende Ziffern: Die Zahl der Menschen steigt unaufhörlich. Boltanski hat sich in dieser Arbeit auch nochmals in neue Richtungen entwickelt, die Installation ist weniger statisch als frühere und weitaus prozesshafter. Auch der Betrachter wird stärker eingebunden, damit ist der Französische sicher auch einer der gelungensten Pavillons dieser Biennale.

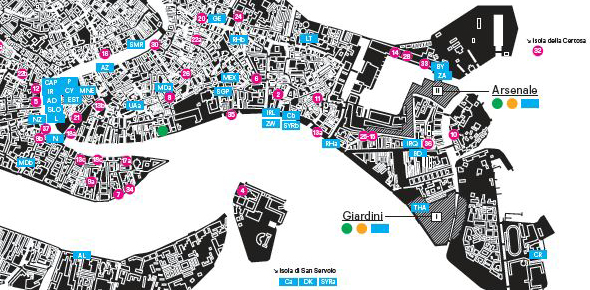

Nicht nur die Zahl der Pavillons und Künstler (und Besucher) scheint jedes zweite Jahr weiter zu wachsen, sondern auch die Zahl der Orte, die es neben Giardini und Arsenale zu besuchen gilt: Immer mehr Sammlermuseen kommen dazu. Die erste war Peggy Guggenheim, deren Museum in diesem Jahr eine Hommage an die einflussreiche New Yorker Galeristin Ileana Sonnabend präsentiert. Seit der letzten Biennale hat vor allem Francois Pinault mit zwei prominenten Orten das Feld besetzt, zum einen in der Punta della Dogana, der ehemaligen Zollstation und im Palazzo Grassi. Wie schon vor zwei Jahren geht es bei diesen Präsentationen eher laut als leise zu. Da Pinault erst spät mit dem Sammeln angefangen hat, besitzt er von zahlreichen bekannten Künstlern (Jeff Koons, Cindy Sherman, Sigmar Polke) nur Spätwerke, ein Umstand, der schon oft zu kritischen Bemerkungen über die Qualität der Sammlung geführt hat. Nichtsdestotrotz lohnt es sich, die Ausstellungen zu besuchen, denn die Räume sind sehenswert und es gibt auch wirkliche Highlights in der Sammlung. Etwa die Installation „Roxys" (1961-62) von Edward Kienholz, ein Künstler, den die Schirn im Herbst 2011 in einer großen Ausstellung vorstellt.

Zuletzt mein persönlicher Tipp, der längst kein Geheimtipp mehr ist, denn schon zum dritten Mal hat der belgische Sammler Axel Vervoordt den Palazzo Fortuny zu einem anregenden und wunderschönen Gesamtkunstwerk umgestaltet. Dass etwas „wunderschön" ist und nicht „politisch" darf man ja heute kaum noch sagen... Bei dem sehr engen Begriff von „Politik", den manche Kuratoren und Kritiker vertreten, gilt es fast schon als anrüchig, wenn jemand wie Vervoordt den Betrachter verführt durch ein sinnlich-subtiles Spiel aus Oberflächen, Licht und Stimmung, aus Materialien und Strukturen, aus Räumen, in denen Werke, Dinge und Bedeutungen über Zeit und Raum in neue Beziehungen treten und man „berührt" wird von Details, von DINGEN, die eine AURA entwickeln... Der Palazzo Fortuny ist ein Genuss, ein sinnlicher, aber auch ein geistiger, und um das zu erkennen, dazu gehört mehr als ein eindimensionaler Begriff von Kunst. Venedig at it's best.