Ein Gespräch mit dem belgischen Maler Luc Tuymans über Caillebotte, Licht und Distanz.

Luc Tuymans, dessen Arbeiten gerade parallel zur weitergereisten Ausstellung „Gustave Caillebotte. Ein Impressionist und die Fotografie“ der SCHIRN im Den Haager Gemeentemuseum zu sehen sind, ist seit den 1980er-Jahren bekannt für eine Malerei, die sich in ihrer Zurückgenommenheit schwierigen Themen widmet. Seine Wertschätzung für das Werk von Gustave Caillebotte gründet in dessen Umsetzung von Licht im Bild und führt letztlich zu einem Aspekt, der darüber hinaus Tuymansʼ eigenem Schaffen zutiefst zu Eigen ist, ein Aspekt, der mit dem Begriff des Impressionismus hinlänglich nicht verbunden scheint.

Schirn Magazin: Ihre Bilder sind von einer Blässe und Zartheit und damit einer sehr spezifischen Art Licht zu setzen, die eigentlich Ihr ganzes Schaffen bestimmt. Einzige Ausnahme bisher ist wohl die Serie „Allo!“, die Sie vergangenen Herbst gezeigt haben. An Caillebotte finden Sie bemerkenswert, wie er Licht in seinen Bildern umsetzt, nämlich gar nicht impressionistisch. Was reizt Sie im Besonderen daran?

Luc Tuymans: Vor allem interessiere ich mich für seine Auffassung von Wahrnehmung, die sich als etwas Entziehendes, Nicht-Einfühlsames gestaltet. Anders als andere impressionistische Maler positioniert Caillebotte sich dem Bild gegenüber gezielter, er vermisst fast ständig die Distanz zwischen sich selbst und dem Wahrgenommenen. Darin wird auch umgehend der Betrachter einbezogen. Die Darstellung entspricht einem ganz gezielten Blickfeld. Im Vergleich zu seinen impressionistischen Kollegen ist das Licht bei ihm nicht zerstreut, sondern unglaublich fokussiert. Die Details und die Materialität der dargestellten Figuren und Objekte sind sehr sorgfältig, fast akribisch ausgeführt und in ihrer entsprechenden Vielfalt abgebildet. Es ist diese Distanz und Nüchternheit, die mich bei ihm fasziniert, weil sie mehr als ein „Ismus“ oder eine Strömung in der Kunst ist. Sie bringt vielmehr eine eigensinnige Aktualisierung von Bildern seiner eigenen Zeit hervor.

Dass das Licht in meiner „Allo!“-Serie anders ist, hat damit zu tun, dass die meisten in dieser Ausstellung gezeigten Arbeiten auf projizierte Bilder zurückgehen und deswegen einer anderen Härte oder einem anderen Kontrast entsprechen müssen.

SM: Eine frappierende Parallele besteht zwischen Ihrer und Caillebottes Methodik: Sie beide bereiten ein Bild lange vor, bevor es zur Ausführung kommt. Wir kennen unzählige zeichnerische Vorstudien etwa zu „Le Pont de l’Europe“. Caillebotte legt immer erst den Bildraum an, den er ausgehend von einem realen Ort konstruiert und nach und nach mit endlosen Varianten von in Bewegung begriffenen Figuren bestückt. Der Effekt ist oft der einer minutiös angelegten und deshalb unterwandernden Uneindeutigkeit.

Sie beschreiben Ihren Arbeitsprozess als sehr zeitintensiv, wobei die tatsächliche malerische Umsetzung eines Bildes sich an einem einzigen Tag, manchmal innerhalb weniger Stunden ereignet. Was bewirkt dieses Vorgehen?

LT: Die Suche und Verarbeitung eines möglichen Motivs und seine hervortretende vielschichtige Bedeutung stellen den mentalen Vorgang dar, um zum Bilden, zum Schaffen zu kommen. Meist gehen meine Bilder zurück auf schon vorhandenes Bildmaterial, das bearbeitet wird durch eine Vielzahl von Zeichnungen, Polaroids etc. Für mich ist wichtig, dass all diese vorgefundenen Bilder bereits einen bestimmten Wirklichkeitsgrad innehaben, den ich durch meine Interpretation zu meinem eigenen Bild konvertiere. Das bedeutet, wenn ich weiß, was ich malen will und was für eine Bedeutung oder Faszination ein ausgewähltes Motiv für mich hat, weiß ich auch, wie ich es zu malen habe.

SM: Es gibt die schöne und eigentlich auch schreckliche Geschichte einer Preisverleihung an Sie, als Sie noch Teenager waren: Schön, weil man sie wie eine Initiation für Ihr künftiges Schaffen lesen kann. Sie erhalten den Preis verschiedener belgischer Akademien für ein Selbstporträt. Der Preis besteht unter anderem in einem Bildband über Ensor. Darin entdecken Sie ein Selbstporträt Ensors, das Ihrem nicht äußerlich, aber vom Wesen her stark ähnelt und Sie erkennen, dass alles schon besteht, Sie als Künstler nichts Originäres schaffen können, nur „authentische Fälschungen“. Seither malen Sie nach bestehendem Bildmaterial, auch nach Fotografien. Beschäftigt Sie das Verhältnis von Malerei und Fotografie, das in seinen Anfängen, auch zu Caillebottes Zeiten, ein wahrer Wettstreit war?

LT: Mit Caillebotte teile ich die Art und Weise des Standpunktes, den er in seiner Umgebung eingenommen hat. Er erscheint in ihr als ein moderner Mensch. Weder Caillebotte damals noch ich heute gehen den Wettstreit mit den neuen Medien ein. Auch Caillebotte wusste im Voraus, er würde diesen Streit verlieren. Es ist besser, neue Medien als Teil einer erweiterten „Toolbox“ in Anspruch zu nehmen.

SM: Schrecklich ist die Geschichte Ihres frühen Selbstporträts, weil man den Eindruck gewinnen kann, Sie seien in Ihrer Erkenntnis, nichts Neues hervorbringen zu können, gefangen. Das mag naiv sein vor dem Hintergrund der Postmoderne-Diskussionen, aber von „Fälschung“ zu sprechen hat doch etwas sehr Emotionales. Spüren Sie ab und an eine Sehnsucht nach Neuem?

LT: Meine frühe Vorahnung, dass eigentlich nichts ein Original ist, hat seine eigene, natürliche Evidenz. Das Wort „Fälschung“ war anfänglich im Sinne von Regression zu verstehen, später wurde es zu einer Möglichkeit, zu einem Konzept, das ich für meine eigenen Bilder verwenden konnte. Die Übertragung von Bildern in Malerei ist sehr spezifisch, weil sie exemplarisch ist und deswegen fast nicht wiederholbar. Hier gestaltet sich eine physische Intelligenz, die sich in ihrer erhöhten Intensität vom rein Verstandesmäßigen, vom Zerebralen trennt.

SM: In diesem Zusammenhang steht auch Ihre Äußerung, dass Indifferenz und Rationalität Ihr Schaffen prägen. Sehr ähnlich gelagert ist Ihr Interesse an Caillebottes objektiver, nüchterner Sichtweise, die Sie reizvoll finden. Ist es als Künstler schwierig, das Werk anderer anzuschauen ohne das eigene mitzudenken?

LT: Als Künstler bin ich sehr an dem interessiert, was andere Künstler treiben, auch um ein bestimmtes Verständnis von ihren Arbeiten zu gewinnen. Das versuche ich so offen wie möglich zu machen und nicht unbedingt nur aus meiner eigenen Sicht. Die schwarzen Bilder von Ad Reinhardt zum Beispiel gehören zu meinen Lieblingsbildern.

SM: In einigen Arbeiten Caillebottes kann man hinter der Objektivität und Leichtigkeit ein irritierendes und auch aggressives Moment ausmachen: zunächst schöne Körper weisen sich als von schonungsloser Arbeit ausgezehrt aus, der moderne Mensch taucht allein auf, scheint entfremdet. Man kann ihm darin durchaus eine kritische Haltung attestieren, er widmet sich gesellschaftlich relevanten Themen. Das tun Sie ebenso seit Anbeginn Ihres Schaffens. Der Holocaust, Krankheit, Krieg, Kolonialismus sind Inhalte, mit denen Sie sich auseinandersetzen. Vor nicht langer Zeit etwa ist eine Arbeit entstanden, die Condoleezza Rice zeigt. Trotz überwiegender Zurückhaltung, operieren Ihre Bilder aber auch mit einer Ambivalenz, Sie selbst sprechen von warmen und kalten Bildern. „Gaskammer“ (1986) hat einmal einen potenziellen Sammler sehr getroffen, weil der dargestellte Raum ihm zunächst Geborgenheit vermittelte und sich dann durch den Titel in das nicht Fassbare verwandelte.

Beabsichtigen Sie durch diese Mittel aufzuwühlen und sich derart kritisch zu äußern? Ist Ihnen das auch bei anderen künstlerischen Positionen wichtig?

LT: Man braucht Distanz, um zum Bild zu kommen. Ich habe einmal erwähnt, dass all meine Bilder mit einer gewissen, ihnen zu Grunde liegenden Form von Gewalt zu tun haben. Nichts ist gewalttätiger, als Zärtlichkeit mit Gewalt zu verbinden. Die schon erwähnte Distanz, die Sie Objektivität oder Indifferenz nennen, finde ich wichtig, weil sie in sich eine gesunde Kritik dem Bild gegenüber beinhaltet. Das Bild „Gaskammer“ bleibt eines meiner problematischsten Bilder, denn es ist ein überbenanntes Bild.

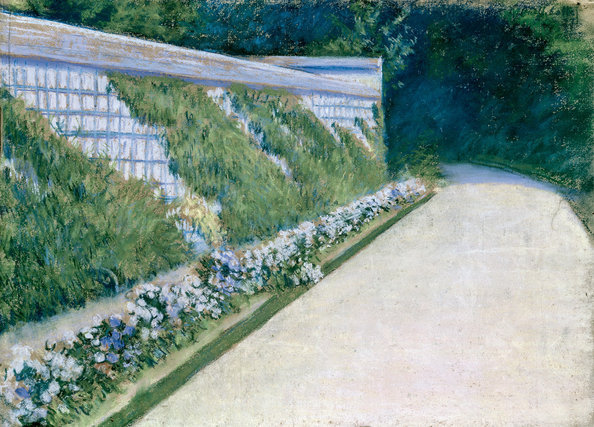

Die meisten Künstler die mich interessieren, sind die, die sich als Künstler eine Position erarbeitet haben. Das geht von Van Eyck über Velázquez bis zu Goya, Manet und so weiter. Diese Positionen können für sehr Verschiedenes einstehen. Bei Caillebotte ist es vor allem eine unerbittliche Beobachtung des Alltags. Ein idyllisches Motiv, wie sein Garten, wird durch das scharfe Sonnenlicht zu einem brutalen Bild.